京都光華は、Well-Beingな社会の実現を目指して、

教育/研究/地域貢献の3つの領域で

さまざまな取り組みを行っています。

Well-Beingの定義は国や機関によって異なるのが現状です※。あえて一言で言うならば「自分らしく幸せに生きている状態」。SDGs目標3「Good Health and Well-being(すべての人に健康と福祉を)」にあるとおり、SDGsにも組み入れられた価値観です。未来のあり方を考える際の重要なキーワードが「Well-Being」なのです。

※「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」と厚生労働省では定義しています。

心理学者マーティン・セリグマン氏による「PERMAの法則」

「ギャラップ社」の調査による5要素

多様な人々と力を合わせ、課題解決に挑むには「共創」のスキルが不可欠です。「共創」とは、社会問題の解決に取り組むだけでなく、さまざまなアイデアや強みを掛け合わせ、 誰もが笑顔で生きられる Well-Beingな社会を目指すこと。京都光華には、医療・福祉や健康、教育などの幅広い学部学科があり、社会学部を中心として他学科とコラボレーションすることで、Well-Beingな社会を共創する人材育成を行います。

人材育成/研究/地域貢献の

3つの軸で京都光華はWell-Beingな

社会の実現を目指します。

看護師、言語聴覚士、保健師、管理栄養士、公認心理師、保育士、作業療法士、歯科衛生士など、多岐にわたる専門職を養成しています。その幅広さは京都・滋賀エリアでトップクラスです。また、キャリアサポートや、新たに始動する「起業チャレンジプログラム」で、自分のやりたいことを見つけ、夢をかなえるための知識やスキルを取得し、社会に働きかける力を養っています。

医療現場において多様なニーズを持つ人々を支えるには、多職種が連携して支える「チーム医療」体制が不可欠です。他職種を目指す学生やチーム医療に普段から触れられる教育環境だからこそ、現場で活躍できる力が身につきます。また、大学併設のクリニックに加え、協定を結ぶ病院グループなど、京都を中心に豊富な実習先を確保。学生が実習で最大限学べるよう、環境やサポート体制を整えています。

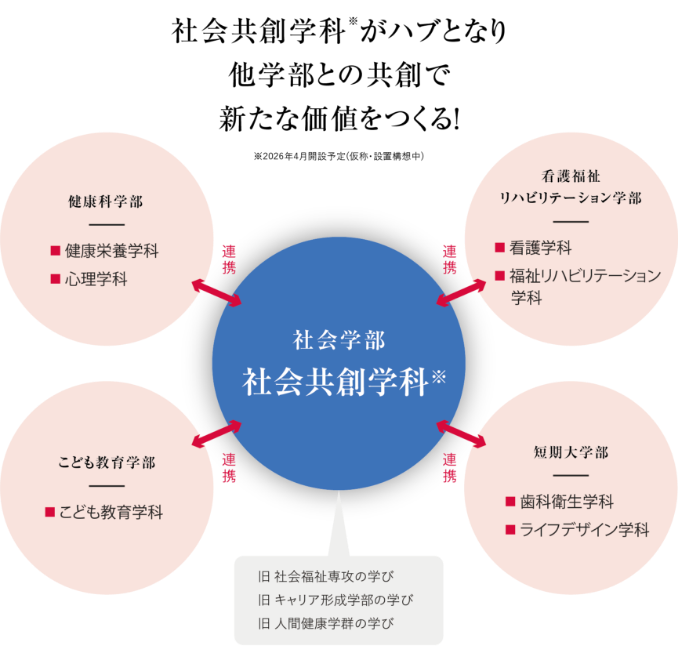

2026年4月に「社会学部社会共創学科※」が誕生します。

本学科は、社会問題の解決に取り組むだけでなく、“人と人” “人と地域” “地域と世界”をつなぎ合わせて、社会に「新しい価値」を生み出す学科です。

本学科では、社会学をベースに経営・心理・データサイエンス・ITなど複数分野を横断した文理融合型の学びを提供します。

さらに「みんなが幸せに」という視点から、既存の学部・学科と連携した学びを実現します。これからの予測不能な社会を切り拓く「問題発見」×「解決につながるデザイン思考」を身につけるため、実践を重視した学習を展開します。

“共創”を合言葉に、さまざまな特徴を持った個人のアイデアや強みを掛け合わせ、誰もが笑顔で生きられる"Well-Beingな社会"を目指します。

※2026年4月開設予定(仮称・設置構想中)

本学園は、校訓「真実心」に基づき、園児・児童・生徒・学生たちが多様な他者と「ともに生きる」未来を、そして「ともに生きる」自分のあり方を模索し続けることができる人となるよう、彼女彼らが自分に向き合い、他者に向き合う学びの場を支えていくことを使命としております。

本学園では「仏教精神に基づく人間教育」でWell-Beingな社会を共創する力を身につけた人材育成に取組んでいます。

学園花まつり

学園花まつり 本山(東本願寺)参拝

本山(東本願寺)参拝 学園報恩講

学園報恩講本学園では小学校から大学まで正規授業として日本の伝統文化に関する授業を展開しています。長い歴史の中で培われてきた日本の伝統文化に触れ、感性を磨くことで、児童・生徒・学生のWell-Beingな未来の創造を目指します。

授業風景(小学校)

授業風景(小学校) 授業風景(中学校・高等学校)

授業風景(中学校・高等学校) 授業風景(大学)

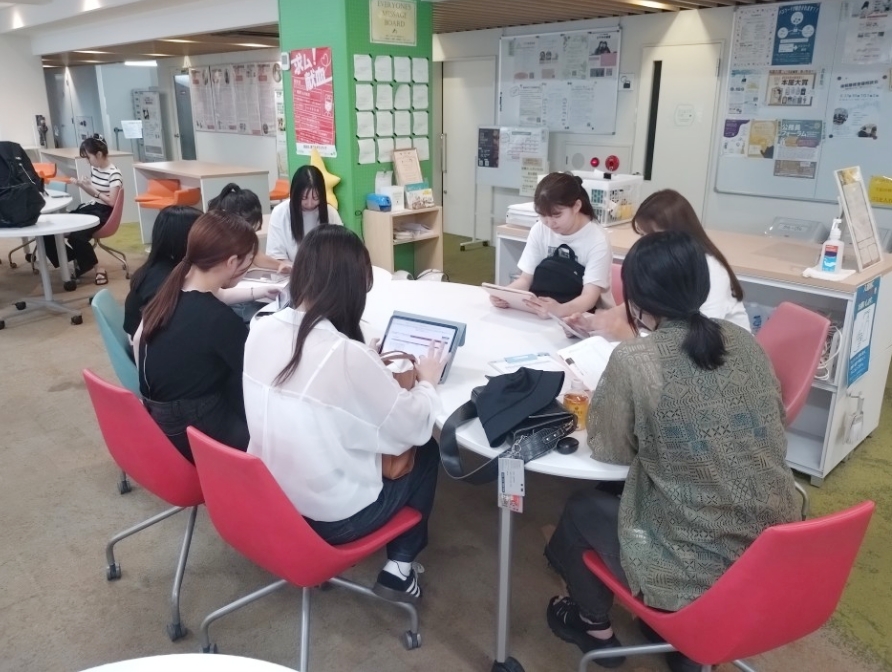

授業風景(大学)学習ステーションでは、ピア・サポーターとして上級生が下級生の学修支援をしています。

履修登録相談会や定期試験前対策、レポート支援などさまざまな支援を行っています。

学修以外にも学生生活で困っていることや、悩んでいることなどについて、一緒に考え、アドバイスし、より良い大学生活を送れるようサポートしています。

大学生活の不安は想像以上に大きいものだと思います。私も新入生の時はそうだったからです。自身の経験を基に履修相談会の参加者に伝えることができてよかったです。勉強だけでなく様々な不安を一緒に考えていける身近な存在がピア・サポーターだと思います。ピア・サポーターという先輩を気楽に頼っていいんだということを今後も伝えていきたいです。

国際交流センターでは語学研修や専門分野研修など豊富な内容の海外研修を案内しています。2023年度からは心理学科とコラボした本学のオリジナル研修「バリ島ヨガWell-Being研修」を企画・実施しています。ビーチでのヨガやバリヒンドゥー教の祈り体験、国立ウダヤナ大学の学生や孤児院の子供たちとの交流等を通して自分自身を見つめなおし、Well-Beingな暮らしとは何かを学ぶ研修です。

孤児院の子供たちと

孤児院の子供たちと ヨガ

ヨガ お供え物作り

お供え物作り参加した学生たちの満足度は非常に高く、「心身共に満たされ、この研修の意味がすごく感じられた」「現地の人もすごく親切で温かい人ばかりで、友達がたくさんできた」という声がありました。

本学で学ぶ外国人学生の学習支援と居場所作りのため、2024年度から「日本語コミュニティ」を立ち上げ、週2日程度、上級生の「日本語ピア・サポーター」がグループで学習・生活支援を行っています。 外国人学生同士もお互い助け合い、良い雰囲気で日本語ピア・サポーターと共に学び合いながら学習を進めています。また、日本語教育専門家による日本語ピア・サポーター研修も実施しています。本学では外国人学生を誰一人取り残さず、手厚くサポートする体制を整えています。

入学したばかりの頃は日本語も難しく、わからないことばかりで本当に大変でしたが、「日本語コミュニティ」で日本人のピア・サポーターが課題を手伝ってくれたり、教えてくれたりしてくれるのでとても助かっています。日本人の友達もたくさんできて、楽しく大学生活を送っています。

自分自身の留学経験から、外国人学生の学習面、精神面共にサポートしたいと思い、参加しました。外国人学生と仲良く学習を進めており、私も外国人学生から母国の文化やコミュニケーションの取り方など学ぶことが多く、大きな刺激をもらっています。

さまざまなバックグラウンドを持つ多彩な研究者が本学に所属しており、専門性や現場経験を生かしながら、人と社会のために研究や活動を行っています。2025年4月に「食共創研究所」が新たに誕生し、食に関する研究機関で、食品企業との共同研究など、食を取り巻く研究に学生も取り組みます。

教員が学生と共に行っている研究活動は、学外の企業との共同開発で実を結び、世の中に発信されています。看護技術の修得に役立つ教材や、失語症のリハビリに役立つアプリケーションの開発、飲み込みやすい和菓子など、Well-Beingに寄与する研究成果が社会に還元されています。

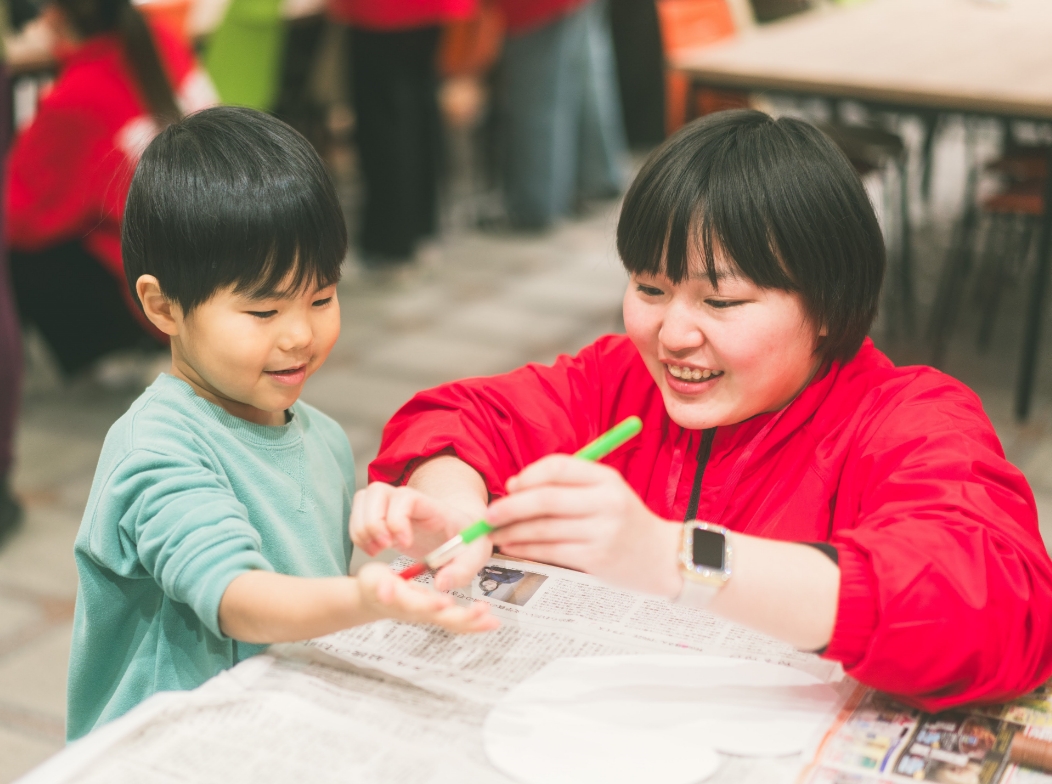

健康・未来創造キャンパスとして、大学キャンパスを地域に広く開放し、さまざまなイベントを開催。健康に関する講座や地域の子育て支援、こども食堂など、地域社会の方々のWell-Beingに寄与するとともに、学生の学びの機会になっています。

本学は、EXPO 2025 大阪·関西万博の「TEAM EXPO 2025」プログラムの共創パートナーです。「食のバリアフリー化の技術開発と普及促進」に関する研究・取り組みなどが3つのパビリオンへ参加決定。本万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現に向けた発信を行います。普段の研究や課外活動の成果が、Well-Beingな未来へひろがる瞬間です。

©Expo 2025

©Expo 2025

本学が取り組んでいる教育・研究活動や社会活動の紹介を通し、地域の方が「健やかでワクワクした気持ちになれる1日」を目指し、開催しています。当日は幅広い世代の方向けのブースやフレイル予防を目的としたイベントなどを実施し、地域のワクワク・イキイキに繋がる機会となっています。

“誰もがワクワクできる場所に”というコンセプトのもと、学年や学部を超えて、学生と教職員が専門性のある知識を活かし、大学生にしか作れない「こども食堂」を目指し開催しております。

学生たちがさまざまな意見を出し合い、開催時期に合わせたテーマを設定し、来場者が楽しめるように交流企画やメニューを考えています。今後も地域のこどもたちが、学生たちとともに遊び、ワクワクした気持ちになれる1日を企画してまいります。

本学では校訓「真実心」のもと、すべての人が健やかに暮らせる“Well-Being”な未来の実現を目指し、「人々の”健康”と”未来”を創造する大学」創りを進めています。

「健康・未来創造キャンパス」実現の一歩として、2021年には「光華もの忘れ・フレイルクリニック」を開院いたしました。開院以来、もの忘れ(認知症)予防等の支援により、地域の方の健康増進・地域医療の発展に貢献しています。

また、「認知症サポーター養成講座」や「誰もが自分らしく暮らせるまちづくりミーティング」を開催し、全学を挙げて認知症啓発活動に取り組んでいます。本学では引き続き、光華もの忘れ・フレイルクリニックとともに、地域の皆さまが安心して暮らせるよう、心と健康に寄り添った取り組みを続けてまいります。