こんにちは、栄養教育研究室の巽です。本回は、私が担当する栄養教諭の免許取得のための授業を一つご紹介します。

そもそも栄養教諭とはどのような職業なのでしょうか?一言でいうなら、「給食の先生」です。栄養教諭の役割は、大きく分けて二つあります。一つは学校給食の管理運営と、もう一つは食に関する指導/食育のコーディネーターという役割です。これら両方の役割を担う教育公務員が栄養教諭です。

私が担当している科目は、こうした役割の具体的なありかたについて学ぶ科目です。栄養教諭は、子どもたちと向きあう職業です。よってこれらの役割のありかたについても、子どもたちを中心にすえ、どのようにすべきかを考える必要があります。

その一方で学校教育のありかたとしてこんにち目指されているのは、いかにして学習者(子ども)の主体的な学びにするかということです。

この課題についてはむしろ、食が身近なテーマであることから、食に関する指導/食育において子どもの主体性をはぐくむ絶好の教育の機会・場になり得ると捉えていいでしょう。

こうした食にかんする教育をめぐる主体的学びの可能性を十分にいかせるような栄養教諭になってもらうため、次の二点を目指してほしいと私は考えています。一点めは、子どもたちのどんな興味関心にも対応できるよう、自分自身がたくさんの「知識の引き出し」をもっておくこと、二点めは、子どもたちにこの学習の「楽しさ」を提供することです。また子どもの目線に立って、自分自身も楽しく学び探究心を持ち続けることが、そのための第一歩になるでしょう。

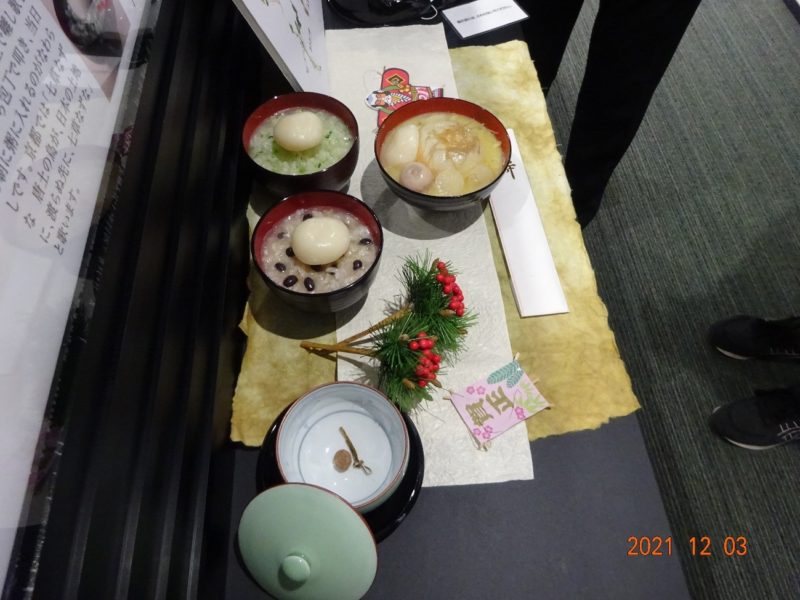

そこで、フィールドワークから食に関する知識・情報を獲得する方法、体験学習という方法による楽しい学びの手段、この二つをねらいとした内容を、授業に組み入れました。提示した写真は、その授業の一環として、12月に「京都市中央卸売市場」に隣接した「京都の食文化ミュージアム・あじわい館」に行ったときのものです。

「あじわい館」※では、京都の食にかんする情報、例えば京都市中央卸売市場の歴史、京野菜、京都の和菓子文化、古都京都に伝わる年中行事食など、非常にたくさんの情報が食物の模型などと共に展示、紹介されています。

また、私たちが訪問したときには、「語り部」の民野先生から京都の食にかんするより詳しいお話をたくさんうかがうことができました。また、スタッフの方がこちらの質問にも懇切丁寧にご対応くださいました。この場をお借りしてあらためて感謝申し上げます!本当に勉強になりました。学生たちにとっても楽しくて有益な時間となったようです。

(でもおそらく、私が一番楽しんでいたことは否めません(笑)。)

※「京都の食文化ミュージアムあじわい館」は、JR丹波口駅から徒歩3分ほどのところにあります。入場は無料で、館内は予約なしでも見学できます。京都の食に興味関心のある人はぜひ!

受講生は、このフィールドワークを行ったあと、授業課題として各自、食に関する指導/食育の内容を、企画・立案します。この場所を校外学習の場として見立て、デザインするのもおもしろそうです。