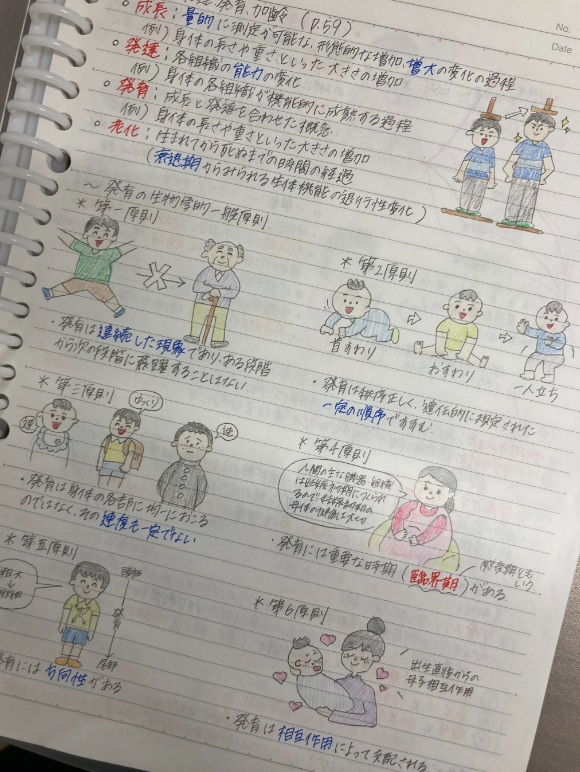

応用栄養学は、Ⅰが2年生の後期、Ⅱが3年生前期、実習が3年生後期に開講されており(※)、以前ご紹介したことのある基礎栄養学Ⅰの延長線上にある科目です。基礎栄養学では、五大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル)の種類や分類、体内でどのように代謝されていくか、私たちのからだにどのような影響をもたらすか等を学びますが、応用栄養学では、成長や発達、加齢がもたらす心身の変化を理解し、その時々に適切な栄養や食事について学びます。

「そんなん当たり前やん!」と思うかもしれませんが、妊婦さんはただおなかが大きくなるだけではありません。血液量が増えたり、そのせいで貧血になりやすくなったり。食嗜好や食欲に変化がみられる場合もありますし、便秘やむくみといった症状に悩まされる方もおられます。また、子どもは大人をぎゅぎゅぎゅーっと縮めた(?)構造をしているわけではありません。嚙む力も消化機能も未熟である一方、成長のためにたくさんのエネルギーや栄養素を必要としています。また、応用栄養学では、本専攻に入学する方の多くが興味を持っているスポーツ栄養学についても学びます。

受講生の様子としては、あくまで主観ですが、基礎栄養学よりも身近な人々の健康や実際の栄養士・管理栄養士の仕事としてのイメージがしやすいのか、楽しんでくれている(?)印象です。

みなさんと一緒に学べることを楽しみにしています。

※・・・2025年度カリキュラム。カリキュラムは変更になる場合があります。