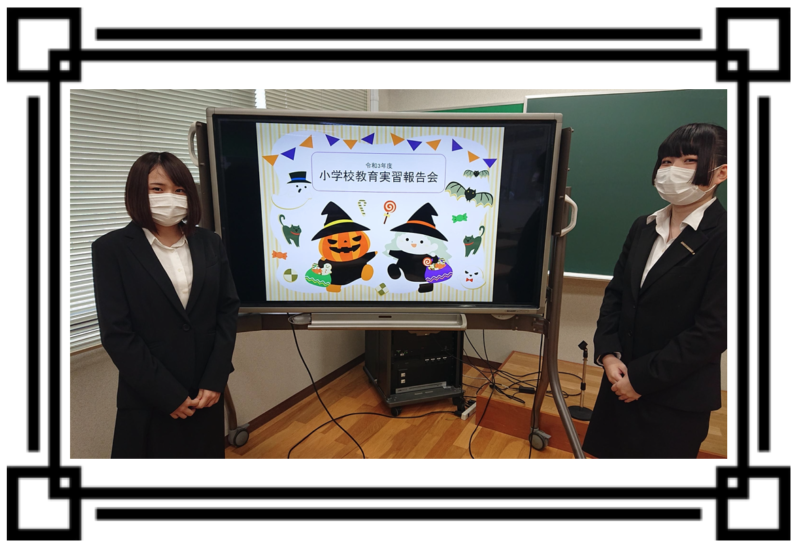

こども教育学科では、10月13日(水)に「令和3年度小学校教育実習報告会」を開催しました。

当日は、2年生が司会を務め、実習を終えた3年生が成果や課題を振り返り、これから実習に向けて準備することになる1、2年生とも意見交換をしながら貴重なアドバイスをしてくれました。学生が中心となって進められた今回の教育実習報告会ですが、どのような話が出たのか、当日の様子を簡単に紹介します。

学部長先生による開会あいさつでは、教師は「反省的実践家」であり、常に自己研鑽に励むことが必要であること、実習生として現場に身を置くだけでも様々な気づきが得られるため、今回の成果を活かして課題を改善できるように、これからも頑張ってほしいと話されました。

実習報告をしてくれた3年生からは、自分ならではの視点から実習を振り返って後輩に向けてアドバイスをしてくれました。研究授業などにおいて試行錯誤したことや、成功・失敗を通して学んだことなど、以下のような貴重な話をしてくれました。

- 実習を楽しむことで柔軟な対応への気持ちも、頑張ろうとする前向きな態度も出てくる。

- 上手くやろうとするのではなく、全力で児童と向き合おうとする姿勢こそが大事。

- 自分の引き出しをたくさん持つために、普段からも多くのことに興味関心を持つ。

- 実習は自分を変えられる大きなきっかけになるため、失敗を恐れずにチャレンジすることが大事。

- 教師というのは向いている、向いていないではなく、根気であることが分かった。

- 児童の成長を見届けることができる教師という仕事の意義について改めて気づかされた。

- 名前を覚えることが児童との関係性を築き上げていく上でとても大事。

- 教材研究を十分に行っておくことで、授業本番でも気持ちの余裕が出てくるし、進行しやすくなる。

- 教育に正解はなく、その児童を知ることで教育の仕方は見えてくるのだと気づいた。

- 自分らしい授業とは何かを考えて実践していくために頑張りたい。

- 大学で学ぶ座学に加えて、現場での感覚を前もって知るために、2年生までのボランティアやインターンシップの重要性を知った。

3年生からの報告の後は、1、2年生を交えて自由に意見交換できる時間を持ちました。特に、これから本格的に実習に向けて準備していくことになる2年生は、とても刺激を受けたようで、以下のような話をしてくれました。

- インターンシップに行くことが不安だったり嫌だったりした時もあったが、今日の話を聞いて、その重要性、必要性について気づき、自分の考えを改めるきっかけになった。

- インターンシップ先での子どもたちとの関わり方について難しさを感じていたが、今日の話を聞いて積極的に関わることの重要性について気づき、改善していくためのヒントを得た。

- 普段から気になっていたことを先輩たちに気軽に聞けて、多くの疑問や不安が解消された。

- 来年実習に行くんだという現実味が湧いてきて、やらないといけないことを考えたり、頑張ろうとする気持ちがさらに深まった。

最後の学科長先生による閉会あいさつでは、今回の実習をどのように自分の中に位置づけるか、そこからどのような意味を見出すかについて話されました。教員には数々の判断が求められますが、その際、何を根拠にするのかがとても大事です。そこで、より良い判断ができるための努力として、日頃から専門職としての心構えをしっかり持って、判断の素材となる知識と経験をしっかり蓄えておくことについてもアドバイスいただきました。

約1ヶ月という長丁場の小学校教育実習において、諦めたくなる場面や泣きたくなる場面もあったことでしょう。その壁を乗り越えて無事に実習を終わらせた今回の経験は、きっとこれからの人生においても役に立つはずですし、1、2年生にとっても、頑張ってみようとする勇気を与えてくれるものでした。

今回の成果を無駄にしないように、さらなる成長に向けて学科の教員もサポートしていきます!