光華こども教育学科における国語科指導法の授業風景(音読劇)を紹介します。

単元名は、「音読劇をしよう」第2学年単元です。

みなさんも小学生時代に国語の授業で音読劇をした経験があるでしょう。登場人物になりきって劇をすることは、子どもたちに限らずとても楽しいことですね。しかし、劇をして「楽しかった」だけでは、「活動あって学びなし」という状況を生んでしまします。

そこで重要なことは、音読劇を通して児童が必然性を持って自らの思考力・判断力・表現力を磨くことのできる体験の場を教師がマネジメントするということです。

国語科指導法では、単に「面白かった、楽しかった」で終わるのではなく、質の高い授業を展開することのできる指導力を学生が身に付けるために、大きく次のようなポイントを設定しています。

1.児童と共に立てる学習計画

・学習のゴールを明確にすること。(学習のゴールは、音読劇をする。)

・音読劇をするためには、何が必要か、これまでの学習経験を基に考えさせる。

(物語をしっかり読む。場面ごとに登場人物の心情を考える。音読劇の準備等)

2.言葉に着目して、叙述を基に登場人物の心情や情景を深く考える。

※疑問を持ちながら読むことで、深い読みが実現します。

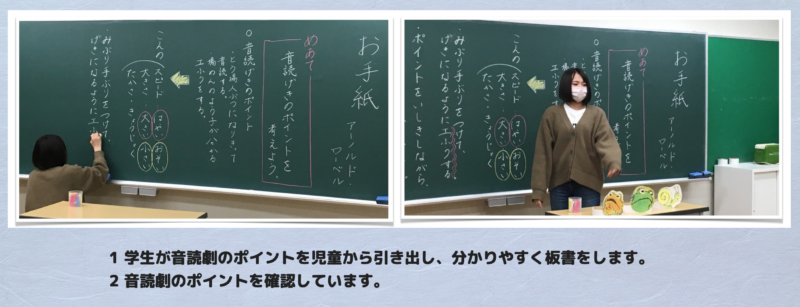

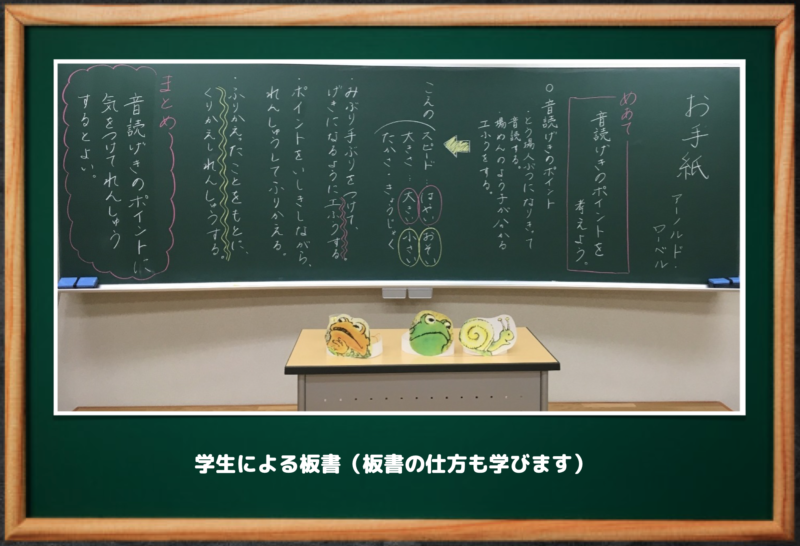

3.音読劇のポイントを考えさせる。

・声の大きさ

・声のスピード

・間の取り方

・動作をつけて

※重要なことは、叙述を根拠に読み方を説明できるように指導することです。ここで、児童の思考力・判断力・表現力が磨かれます。

4.音読劇をするためにどんな準備が必要か考えさせる。

・発表するグループを決める。

・グループごとに練習をする。

・音読劇のポイントを基にグループ内で相互評価をしながら練習を繰り返す。

・音読劇の司会・進行役を決める。

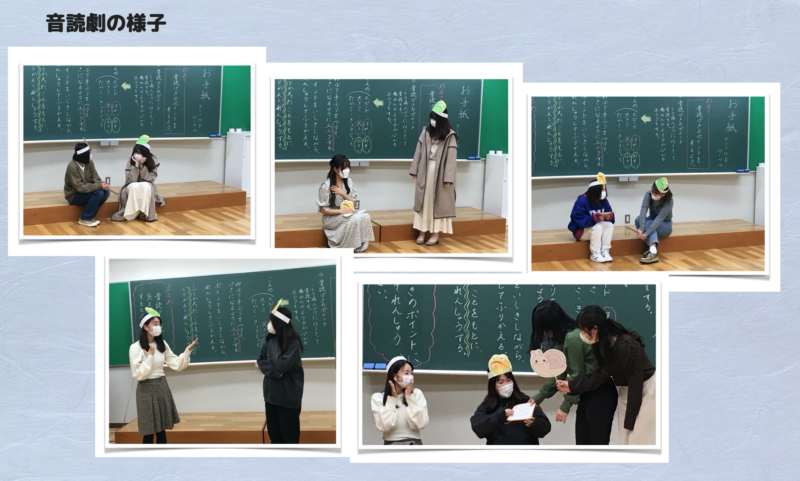

5.音読発表会

・音読劇の発表前に、ポイントを確認する。

・音読劇のポイントを基に発表に対して相互評価をする。

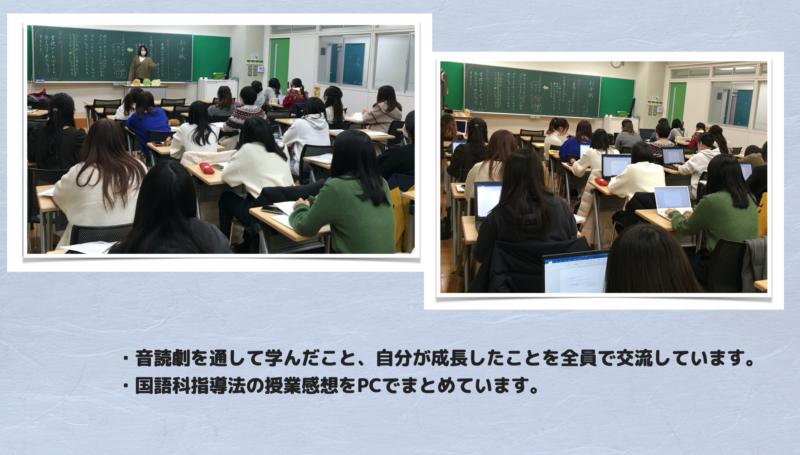

・音読劇を通して、学んだことや新たな発見、自分の成長について振り返りをする。

以上のような学習活動を通して、児童は目的意識をもって自らの思考力・判断力・表現力、さらに課題解決能力を磨いていくのです。