少人数制

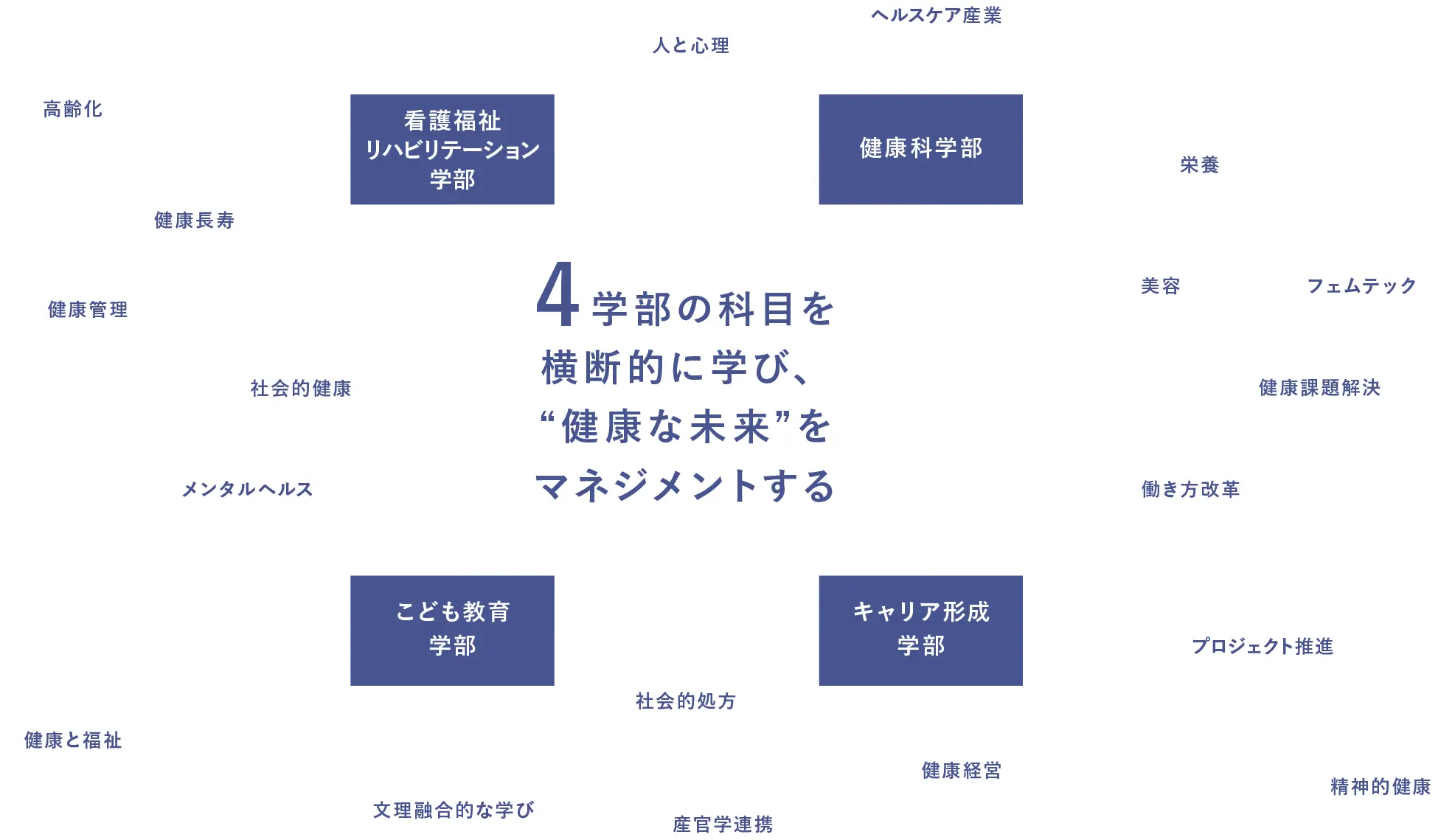

人々の健康をキーワードに看護福祉リハビリテーション学部、健康科学部、キャリア形成学部、こども教育学部の4学部を横断的に学び社会的な健康課題(くらし、こころ、からだ)を解決する力を身につけます。文理融合型の新たな学部等連携課程として、入学定員12名の少数精鋭教育を展開。将来は企業・行政・地域など、あらゆる場面で社会全体の健康の維持・増進をマネジメントし、総合的に問題を解決できる人材の育成を目指します。

学びと特色

Feature

01

持続可能な女性のヘルスケアを学ぶ

「フェムテック」の視点を

交えたカリキュラム

人間健康学群では食生活・心理・福祉・健康管理など、さまざまな領域から女性のヘルスケアを学ぶカリキュラムが組まれており、これからのヘルスケア産業には欠かせない「フェムテック(Femtech)※」の視点も交えながら、子どもから高齢者までの健康管理や働く女性の健康課題を考えます。

- ※「フェムテック(Femtech)」とは、「女性(Female)」と「テクノロジー(Technology)」をかけ合わせた言葉です。一般的には、月経、更年期など女性の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスのことを指します。

PICK UP 研究

生理前に甘いものが食べたくなるのは気のせい?

月経周期に応じて甘味の感じ方に変化が現れることが明らかになりつつあります。月経前に感じる食欲・食の嗜好の変化を研究しながら「月経前にどんなものを食べると効果的なのか!?」女性特有の悩みを和らげるレシピ開発!

02

横断的な健康マネジメント力を育成する

幅広い健康分野の学び

世界保健機関(WHO)は「健康とは、肉体的、精神的および社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではない」と定義しています。この定義を基に本学群では、「食べ物と栄養」「福祉と政策」「人と心理」の3領域を柱に、栄養、心理、運動、福祉、政策など、健康に関する幅広い領域について学びます。すべての人が健康で豊かに生活できる社会実現に向けて、健康を横断的にマネジメントする力を修得し、企業、病院、福祉施設、保健センターなどの幅広いフィールドにおいて健康管理に関わる分野で活躍できる健康プロデューサーを目指します。

03

海外の“Well-Being”を学ぶ

バリ島での海外研修

視野を広げるために2年次の夏休みを利用して原則全員が参加する海外研修を実施。研修先のインドネシア・バリ島ではヨガ体験、儀式用衣装を着用する寺院での祈り体験、孤児院での訪問ボランティア、ウダヤナ大学でのグループワーク、ホームステイ等を通じてWell-Beingに生きるために必要なこと、人や社会のWell-Beingへの貢献について学びます。

※海外研修にかかる費用は、学費に含まれています。

04

健康課題を解決できる

実践力を身につける

企業、行政、NPOと

連携した体験型学習

ヘルスケア商品開発に協力する企業連携プロジェクトなど、社会福祉関連のNPO、ヘルスケア関連企業、行政機関と連携した多彩な体験型学習を通して、健康に関するリアルな課題に学生目線から挑み、社会全体の「健康課題」に対応する力を伸ばします。

(2023年度実績)(株)山田製油、京都ダイハツ販売(株) など

健康について

幅広く学べる3領域

人々が健やかに暮らせるWell-Beingな未来の実現に向けて、

身体の健康だけでなく、心の健康、社会的な健康について多角的に学び、

健康のプロデューサーを目指します。

-

社会的健康に

ついて学ぶ福祉と政策 -

心理的健康に

ついて学ぶ人と心理 -

身体的健康に

ついて学ぶ食べ物と栄養

生活上のニーズと福祉政策を結びつけながら学習を進めます。諸外国において注目されている社会的処方、すなわち医療・人・地域をつなぐ「リンクワーカー」の活動について学びを深めます。

社会福祉の原理と政策Ⅰ

より良い生き方を考えるために、日本の社会福祉の歴史と福祉政策について学びます。また、貧困や差別など、現代の社会課題についても考えます。

社会心理学では社会的認知・対人関係・組織内行動について学び、臨床心理学では心の構造やその働きについて学びます。発達心理学では子どもへの理解を深めます。

青年心理学

青年期の心理特性について、身近な出来事と照らし合わせて体験的に理解します。マインドフルネス瞑想などを実践し、自分自身の心に向き合います。

食べ物がもつ栄養面での働き、嗜好面での働き、体調を調節する働きについて学びます。また、摂取された食べ物の体内での消化・吸収、代謝、排泄に至るプロセスを科学的に学んでいきます。

基礎栄養学Ⅰ・Ⅱ

栄養について基礎的知識を習得し、栄養と健康の関連性について科学的に理解します。タンパク質やミネラルなどの五大栄養素の働き、代謝などを学びます。

取得可能な資格・免許状

- ●初級地域公共政策士

- ●社会福祉主事(任用資格)

- ●社会調査士

- ●グローカルプロジェクトマネジャー(GPM)

- ●情報処理士

- ●医師事務作業補助技能認定試験(ドクターズクラーク®)

- ●医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)

- ●MOS 365(Word、Excel)

- ●日本健康マスター検定

- ●食生活アドバイザー®(3級)

- ●フードコーディネーター(3級)

ピックアップ科目

Pick up Class

-

基礎ゼミ

健康と社会の関わりを主体的に学ぶ

栄養、福祉、心理、教育、公共政策の各観点から健康と社会の関わりについて考察するため、多様なフィールドワークを重視した授業を展開。健康分野に取り組む行政や企業を訪問し、主体的に、自ら課題を発見して探究していく能力を習得するとともに、健康と社会の関わりについて理解を深めます。

-

食生活論

食生活と健康の関係を学ぶ

「食事管理」「人の行動」「ライフステージ」「疫病予防」「社会と環境」それぞれの視点から食生活と健康の関わりを考え、理解を深めます。授業では、乳酸菌と人との関わりについて「腸活」と「スキンケア」という観点から学びを展開させています。

人間健康学群で学べる

「ゼミ・卒業研究」!

最前線で活躍する研究者たちは、

私たちに新しい世界の扉を開いてくれます。

そんな教員とともにさまざまな角度から

健康に関与する研究を進めることができます。

※上記の内容は卒業研究の一例です。

内容は変更になる場合があります。

こんな人におすすめ!

- 健康についてさまざまな視点から広く学んでみたい人

- 健康に関わる社会政策や公共サービスについて学びたい人

- 健康に関わる産・官・学・民の連携活動に興味がある人

- 個人の健康管理や職場の健康的な働き方について学びたい人

- 文系・理系の垣根を超えた、文理融合的な学びをしてみたい人

- 年々シェアを拡大しているヘルスケア産業に就職したい人

Topics

学部横断型・文理融合型のカリキュラムで、社会・福祉・ビジネス・政策などを柔軟に学び、公務員や民間企業の健康管理部門、ヘルスケア関連企業で活躍できる人材を育成します。就職につながる充実した3つのプログラムで、手厚く具体的なサポートを受けることができます。また、インターンシップや資格取得の支援、少人数制を生かした一人ひとりに寄り添った手厚いサポートも充実しています。

SWIPEしてご覧ください

| 実践的なプログラム内容で問題解決型学習を実施 | 主な就職先 | |

|---|---|---|

| 医療事務 プログラム |

医療機関でのインターンシップ研修、医療事務関連科目の受講、資格試験サポート など | 医療事務、医師補助、医療経営、地域連携コーディネーター など |

| 公務員 プログラム |

市役所等でのインターンシップ、公務員試験対策講座 など | 市役所、警察官、消防士、学校職員、NPO など |

| 健康増進産業 プログラム |

民間企業でのインターンシップ、健康経営の学びが充実 など | 食品関連企業、美容関連企業、健康関連研究所の事務 など |

わたしの成長STORY

Student’s Voice

京都府 私立京都光華高等学校出身

幅広い分野を学びながら、

将来、なりたい自分を考えることができます。

さまざまな資格が取得できる「人間健康学群」なら、なりたい自分を見つけられると思い、入学を決めました。授業がはじまってから感じた魅力は、少人数制で先生の指導が手厚いこと。わからないことがあれば一つひとつ解決できます。まだ、明確な将来の目標はありませんが、1年間を通して心理や医療など、いくつかの分野に興味を持つようになりました。2年生からは専門科目が増えるため、今よりもっと視野を広げ、将来に向けての準備をしていきたいと思います。

教員からの声

幅広い学びから人々の健康と福祉に貢献できる知識と技術、マネジメント力を身につけてほしい。

人間健康“学群”では、人々あるいは社会の健康について、看護福祉リハビリテーション学部・健康科学部・キャリア形成学部・こども教育学部の授業から、幅広い領域を横断的に学ぶことが可能なカリキュラムを組んでいます。入学定員が12名に対して、教員7名の構成できめ細かな指導を行い、多様な観点から健康課題を発見・解決できる人材の育成に力を入れています。

中木先生の研究紹介

若年女性を対象に月経周期が体重や食欲、味覚、嗜好性(好き嫌い)に与える影響を研究しています。特に、生理(月経)前に甘いものが食べたくなるといった現象にも、科学的根拠があると考えています。研究を重ねていき、将来は性差に応じた健康・栄養・食事指導に役立てていきたいです。

就 職

Career

卒業後の

進路イメージ

卒業後は、在学中に身につけた“健康”に関するさまざまな知識・スキルを生かし、公務員や民間企業の健康管理部門、これから成長が予想されるヘルスケア産業などへの就職を目指します。健康に関する課題を解決し、医療や社会福祉に関わる職種との連携を図りつつ、民間企業・NPOなどとの連携をマネジメントできる人材はこれからの日本には不可欠とされています。

関連企業

協議会

保健センター

健康経営部署

健康経営部署

団体職員

など