CLOSE

高い専門性と実践力で

母子と家族のWell-Beingを支える助産師へ

周産期の母子と家族を支えるプロフェッショナルへ

助産師資格の取得に必要なスキルに加え、深い倫理観を持って命に向き合う姿勢を養います。

高度化する産科医療に対応し、多職種と連携する力を養います。仏教の考え方を取り入れた看護を学び、妊娠中や子育て中の人を支えることができる人材を養成します。

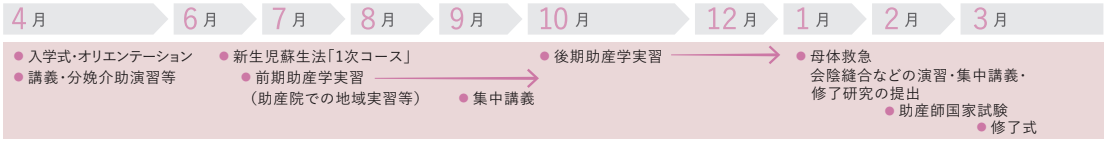

助産診断・技術学演習Ⅱ(特別演習)を設置し、新生児蘇生、母体救命などの学びを通して、専門職として対応できる判断能力と技術を身につけます。

地域母子保健実習では、助産院での母子支援の実際を学ぶだけでなく、母子訪問看護や性教育現場などでも実習します。助産師の多様な働き方について学ぶことができます。

大阪医科薬科大学病院/関西医科大学附属病院/日本赤十字社 京都第一赤十字病院/京都府立医科大学附属病院/国立研究開発法人 国立循環器病研究センター/医仁会 武田総合病院/兵庫医科大学病院/三菱京都病院/淀川キリスト教病院 など

※就職実績は過去3カ年のものです。

| 専門基礎科目 |

|

|

|---|---|---|

※上記は開講科目の一例です。カリキュラムの内容については一部変更になる場合があります。

主な実習先

足立病院/京都済生会病院/京都府立医科大学附属病院/京都民医連中央病院/奈良県立医科大学附属病院/南草津野村病院/山口レディスクリニック/各助産院 など

※実習先は過去3ヵ年のものです。

生殖医療の発展はめまぐるしく、日本での体外受精による出産は10人に1人といわれています。そのような生殖医療への理解を深め、産む性、産めない性について考えます。また、生と生殖にかかわる助産師として必要な倫理観を育むため、生命倫理について専門家から学びます。

分晩期の緊急事態に備えて適切な初期対応ができるよう、講義やシミュレーションを通して知識・スキルを習得します。また、会陰切開・裂傷時の縫合などの医療処置、母体急変時の初期対応などの実践力も習得。周産期および女性のライフサイクルにおける状況や個別性に応じたケアや支援についても考察します。

仏教精神による教育は知識・技能の習得だけでなく、学生が自ら真実の人間としての生き方を求め、自己を問い、自己を確立することを目指しています。本講義ではまず、学長講話や宗教講座を通して、本学の建学の精神を学びます。

新生児の10%に医療的介入が必要とされています。本学では小児科医より新生児の生理と病態の基本を学ぶだけでなく、臨地実習で経験を積み、新生児蘇生法の応用編や母体救命なども含めて演習で習得し、資格取得を目指します。

母体救命法を身につける

「J-CMElSベーシックコース」の

認定講習が受講可能

周産期医療に携わる医療人として標準的な母体救命法を身につけるために在学中に「J-CMElSベーシックコース」の認定講習を学内で受講します。「母体急変時の初期対応:京都プロトコール2020」を中心に、急変への気づき、母体急変対応について、麻酔科医、インストラクターである助産師による講義やスキル実習、シミュレーションを通して学ぶことができます。

経済的サポートのもと学べる!専門実践教育訓練給付金指定講座

本専攻科は、雇用保険からの教育訓練給付金「専門実践教育訓練制度」の指定講座です。働く人の能力開発・キャリアアップを支援するもので、申請すると教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が支給されます。さらに、修了後に、就職した場合は訓練費用の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額が支給されます。

※詳しくは学生サポートセンター(075-325-5309)まで

1年生 A・S さん

京都府立医科大学出身

小神野 雅子准教授

安心して子どもを産み育てられる社会をつくる助産師へ

周産期の母子を支えるのに欠かせない、専門知識・実践力と、多職種連携に関わるスキルを養います。また、本学の特色として仏教教育があり、倫理観や人間観を深められます。人として成長し続ける専門家を目指しましょう。