皆さんこんにちは?

精神看護学実習では、精神科病院と地域の福祉サービス事業所で実習をし、最終日に学内で学生さんがそれぞれの学びを共有します。

今日はその学びの一部をご紹介します。

?「カルテに書かれていることは、患者さんのほんの一部。

実際にコミュニケーションをとってみないと、

患者さんの考えていること、思っていることはわからない。

だけど、そんな思いを話してもらえる関係性を作るには、

「聞く」だけではなく、自分の思いも正直に伝えることが大切だとわかった。」

?「精神科の患者さんに対して、「怖い」という思いを持っていたが、それは偏見でしかなかった。

一緒にトランプをしたり、みんなで歌をうたったり、

楽しそうにしている患者さんたちを見て、

何も知らないことが「偏見」につながっているのだと思った。」

?「プロセスレコードを書いて、自分の考え方の癖や価値観に気が付いた。

そこに気が付かないでいると、患者さんの見方に偏りがあることに気が付かなかったと思う。

患者さんを理解することは、自分自身を理解することとセットになっていると思った。」

?「患者さんが「できないこと」を「問題」ととらえ、

それをできるようにすることが看護なのだと思っていたが、

それでは患者さんの「その人らしさ」を見失ってしまう。

できないことがあっても、それ以上にできることを伸ばすことが

その人の人生を支えることになる。

そういう大切なことに気づく実習だったと思う。」

?「これまでは、自分の立てた目標を達成することに一生懸命になっていたが、

それは本当に「患者さんのため」だったのかな…と思う。

自分が達成できることではなく、患者さんの思いに耳を傾けて、その人の「~したい」を叶えようとしてこそ、

「患者さんのため」の目標になるんだということに気が付いた。」

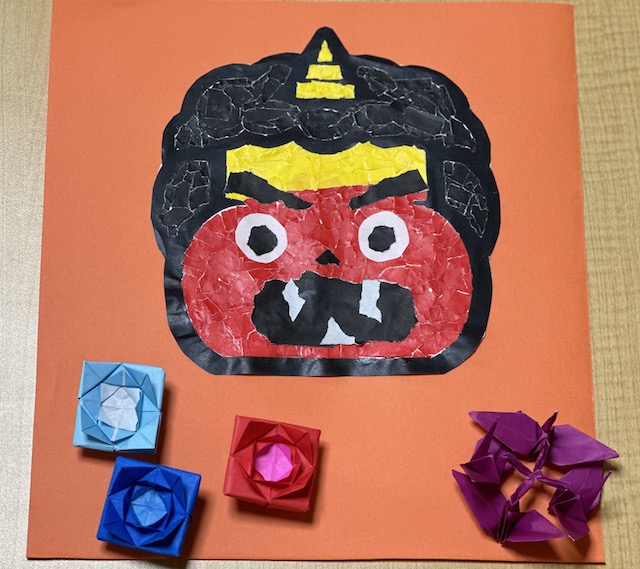

写真は、レクレーションで患者さんと学生さんが一緒に作成したものです?

うんと悩んだり考えたりした分、大きな学びを得た実習だったことがわかります?✨

ここでの経験が今後に活かされますように?✨