大学は後期の授業も終わり、間もなく春休みに入ります。

今年度のオープンキャンパスには多くの方にご来場いただきまして、ありがとうございました。

今回は、少し遡りますが、7月20日のオープンキャンパスでのミニ講義「色彩の深層心理」(長田陽一先生)についてオープンキャンパス学生スタッフが作成したリポートをご紹介いたします。

******************************

色彩の深層心理

つい先日、知人と待ち合わせをした際、「赤色のトップスを着ている」と連絡して待っていたところ、全然発見してもらえず、会ったときに「これは赤色じゃない!」と言われる出来事がありました。皆さんにもこういった経験があるのではないでしょうか。日常にあふれる色の感じ方は人によって異なりますよね。今回開催されたミニ講義では、人間の心理と色の関係についてお話していただきました。

長田先生のミニ講義の内容を紹介します。

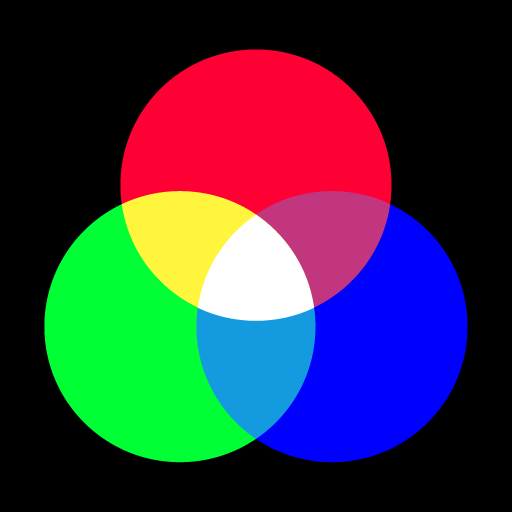

「 まず、色と心理と聞いて、好きな色と性格との関係性を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。多くの方が好きな色をお持ちだと思いますが、一般的に、好きな色で赤色を選ぶ人は、外交的・活動的・情熱的などの性格的特徴があげられます。一方で青色を選ぶ人は、調和や協調を好む・礼儀正しい、といった特徴があげられます。

また、色には暖色と寒色がありますが、赤色はあったかく感じて、青は冷たく感じませんか。この時期に活躍する扇風機ですが、赤色のものは少ないかと思います。赤色だと暑苦しく感じてしまいますよね。扇風機はやはり涼しく感じる白色や青色といった涼しげな色が好まれます。青色は涼しく感じるだけでなく、食欲を減退させる色でもあります。青いイチゴを想像してみるとあまり食べたいと感じませんよね。逆にオレンジ色や茶色は食欲をそそります。

皆さん、赤いイチゴを思い浮かべてみてください。そのイチゴに青い照明の光が当たったとしても、イチゴの色は赤く感じられるかと思います。このように、照明光の条件が変わってもその照明光の色に引きずられることなく、その物体は同じ色として認識することができます。これを色の恒常性と言います。

最後に、科学界における最大の謎、クオリアについてのお話です。クオリアとは、心の中で感じるさまざまな質感のことをさします。例えば、トマトの赤色を思い浮かべてくださいといわれたとき、その色を数値化しろといわれても、そこにはトマトのみずみずしさや艶のある光沢、つまりクオリアが含まれているため、数値化することは不可能です。色は見たその瞬間ごとにそれぞれのクオリアと共に心の中で生み出されているものだということです。

そのように世界がクオリアで満ちているということは、生きているということ。人によって感じる色、クオリアは異なるため、誰かの人生をほかの誰かが生きることは不可能であるということ。つまり、その人の人生はその人の一度きりの人生であり、そのことにかけがえのない価値と喜びを認め大切に生きることが大切です。」

心理学科2回生T (2019年7月20日)