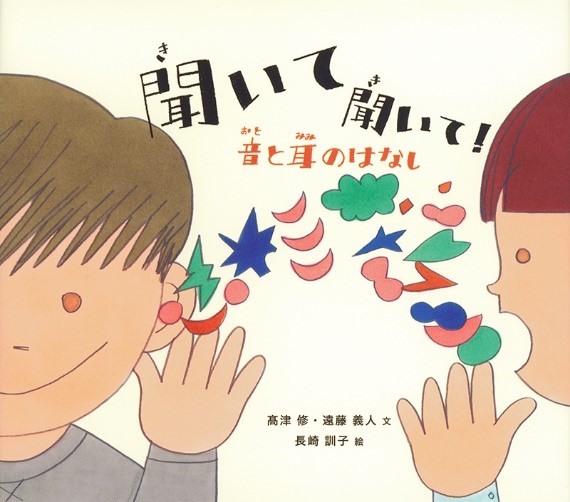

高津修・遠藤義人 文 長崎訓子 絵

出版社:福音館書店 価 格:1600円+税 発行年:2023年3月

U R L : https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=7147

大学1年生に「音」や「耳」の授業をするときに、最初から専門用語を並べ上げてもだめです。なかなか伝わらないどころか、難解なイメージだけが残ります。

中学校国語科教員の経歴をもつ私は、医学・物理学の専門用語を中高生がわかる言葉を使ってイメージをもたせる、という技術に長けています。(みなさん!『自分で言うか~』という、突っ込むところです)

目に見えない音を「波」で表すために、蟹さん歩きをしたり、テツandトモの「なんでだろ~」の手の動きをしたり。

耳の中に入って鼓膜で受け止めた振動を、一番奥で繋がっている耳小骨(アブミ骨)の底を通じて、蝸牛の中のリンパ液に効率よく伝える、ということについては、「鼓膜・アブミ骨底面積比」という専門用語を、「ピンヒール効果(ピンヒールで人の足踏んだら痛いでしょ)」という言葉で表したり、

蝸牛内の「外有毛細胞のactive process」は、「細胞の頭に毛が生えてて、天井に突き刺さってるんだけど、床が上下するから、その毛がたわむのよ。そうすると山姥みたいな秘密の口が現れて、イオンが入り込んでしまって・・・」と、物理的振動からシナプス経由の電気信号に変換されて中枢(脳)に届くことを説明します。

似たようなテーマのこの本、今年の夏の小学3,4年生対象、「読書感想文コンクールの課題図書」なんです。私も一生懸命学生に伝えてきたつもりなんですが、この絵本を読んで脱帽しました。

絵がシンプルでふわっとイメージがわきます。「大きい・小さい・高い・低い」音のイメージと、それが人と人をつなぐ情緒や言語・発達への繋がりに誘われます。小学3,4年生というと、いわゆる「9歳の峠」のあたり。眼前にないことへの想像力が豊かになり、知的にも論理的な考察が少しずつできはじめるころです。この本を読むと、「音は耳で聞く」というだけの薄っぺらい言葉が、生き生きとイメージをもって立ちあらわれます。

今、小学生に「理科ダマン」シリーズが大人気ですが、この本はもっとゆったりと親子でも読める本です。書店には平積みされているでしょう。どうぞ手に取ってご覧ください。