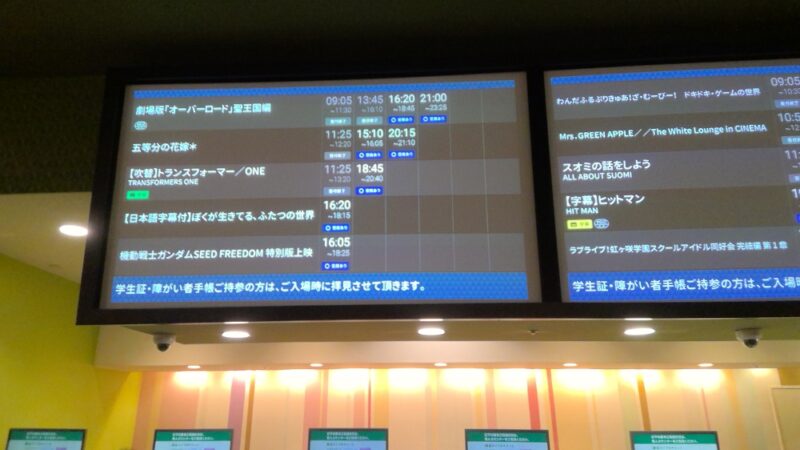

日曜日の今日、映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」をMOVIX京都まで見に行ってきました。

聴覚障害をモティフにしたマンガや映画の世界も、ここしばらくの間にかわってきたなあ、と思いました。古くは1962年にアカデミー賞をとった「奇跡の人」。三重苦(見えない・聞こえない・しゃべれない)といわれたヘレンケラーと、彼女の家庭教師のサリバン先生との話。白黒映画ですが、ヘレン役の聴こえる少女の体当たり演技は迫力がありました。その話をしながら、私は授業で、ヘレンケラー本人が成人後にスピーチをしている映像を学生にみてもらいます。ヘレンは、自分の親指・人差し指・中指で、横にいるサリバン先生の声帯・口唇・鼻翼をさわりながら、発声発話を感じ取り、自信にみちた表情で「I’m not dumb,now!」と言うのです。(dump=口がきけない人)

日本で大ヒットしたテレビ番組は、昭和時代の「星の金貨」や「愛していると言ってくれ」。時代をときめくアイドルやタレントがろう者役を演じましたが、なんともわざとらしい手話単語、一面的な見方や作り物のハッピーエンドが鼻につくものも少なくありませんでした。

マンガの文庫本で「続」「続々」「完結」編と、合計で20冊以上でたのは「君の手がささやいている」少女マンガチックな絵が特徴の恋愛ドラマ仕立てでしたが、最後のあたりには、ろうのお母さんときこえるお父さんの娘がきこえないとわかって、人工内耳を選択する、というその時代の「最新」話題が組み込まれていました。

今日見た「ぼくが・・・」は、ろう者は現実のろう者が演じることが当たり前になってきたことをあらためて感じました。主人公の母親役の忍足亜希子さんは、1999年に映画「アイ・ラブ・ユー」で、ろう者として初めて本格的なヒロイン役をした俳優。実年齢でももう50歳かあ・・・美しさは健在だなあ、と感慨深く、また主人公コーダ演じる吉沢亮くんの子役が、どこから探してきたのかというほど同じ面差しの子たちで、手話も自然でしたね。

現実の社会では、聴覚障害の実像もそれぞれ。コミュニケーション手段も相手や状況に合わせることも多く、決して「きこえない=手話」と決めつけるべきではありません。と同時に、「手話はかけがいのない言語である」ことも広く知ってほしいと思います。

とはいえ、この映画。前半は正直「時代背景、いつやねん?補聴器の描き方、ちょっとなあ」という部分や、「こんなこと、あるある」とごちゃごちゃ思う場面もあったのですが、何か押しつけがましい価値観や、ステレオタイプにとらわれないものがあり、最後に「達観」(私にも通じるものがあるんじゃないか)といえる感情をもちました。何かを語るとき、小さな主語で語りたい、と思わせる、いい映画だったと思います。

1週間前には、映画「沈黙の50年」という自主映画も見ました。1996年まで続いた旧優性保護法によって、本人の合意なく中絶や避妊手術のされた障害者が国を訴えた裁判が今年最高裁で勝訴したことは記憶に新しいと思います。原告の高齢の聴覚障害者ご本人の語りと劇化されたシーンが組み合わされたもので、これから亀岡や奈良でも上映日があるようです。