半世紀前、私が小学生のころには典型的な「昭和」のお正月がありました。田舎の祖父母宅に親せき一同が集まり、いとこ同士でトランプ・花札・人生ゲーム・オセロ・・・とこたつでゲーム三昧でした。

そういえば、最近はカードゲームブームが再来していますね。近所の大型量販店でもカードゲーム専用のスペースやレンタルショップがあるようです。

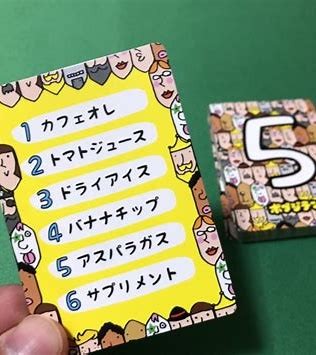

今回ご紹介するのは、ご存じの方も多いかもしれませんがカードゲーム「ボブジテン」シリーズ。遊び方は簡単です。自分が引いたカードに書かれている「外来語(カタカナで表記されている)」を、カタカナを用いないで説明し、他の人が当てる、というもの。言葉を言葉で説明する、というそう「メタ言語」を鍛える・・・といえば教材っぽいですが、やってみるととてもおもしろいものです。

難しいところで言えば、IT関連用語。外来語を使わずに学生相手に説明しようとすると、どうなるか。

「例:アプリ⇒みんなが毎日使ってる機械あるでしょ。小型電話機もあるし、帳面みたいな大きさでパカパカ開いて打ち込んだり調べたりするのとか。その中にいろんな目的のために自分で選んで特定の機能を入れるやん。その入れるやつ」さて、皆さん手を上げてもらえますか?

このようにいろんな種類があります。また、小学生向きのキッズ版もあります。ときどき、「ボブ」や「エミリー」の人物が突然現れます。そうなると、「文章ではなく、単語だけで説明する」などの条件がついてもっとややこしくなって、悲鳴があがります。もちろん、間違えて外来語を使ってしまったら、ペナルティ。

このゲームが成立するには、説明する人には言葉を言葉で説明するメタ言語の力、参加者の表情や反応を見ながらの判断・選択力が必要だし、当てる人は「何が言いたいんだろう?」と推測する力も要求されます。どちらも幅広い関係の中で対話を継続するときに、必要な力でしょう。

今年度の新入生も、クラスの時間を利用してやったのですが、とても熱が入り、なかなかやめられないほどの盛り上がりです。国試前の4年生は「専門用語ボブ辞典」を作って自分の言葉で説明しあっています。

そういえば、WISCの「言語指標」でも、①単語:「例/牛とはなんですか?」②類似:「例/みかんとボールはどんなところが似ていますか?」③理解:「例/郵便物に切手を貼るのはなぜですか?」などの下位検査があります。

室内でこんなゲームをすることも、こうしたメタ言語、言語概念へのアプローチの一助となるでしょうか? (高井小織)