読者の皆さん、御無沙汰しています。

前回は、しつこくアゲハチョウの話を書き、その中で、日高敏隆さんのこと、彼が子供のころに観察した蝶道のこと、などについてお書きしました。

今回からは、ちょっと連想ゲームみたいにして、せっかく日高敏隆さんの話が出たので、私の読書遍歴から、日高敏隆さんに連なる様々なことを、とりとめもなくつづってみたいと思います。

子どものころから動物好きだったこともあり、様々、動物に関する本は読んでいたのですが、大学時代には進化論の関連本をいくつか読んでいました。

当時ちょうど、木村資正先生の「進化の中立説」、柴谷篤弘先生の「構造主義進化論」などが大学生協の書店に並んでおり、東大出版の進化シリーズが出版されていたことも影響したかもしれませんね。

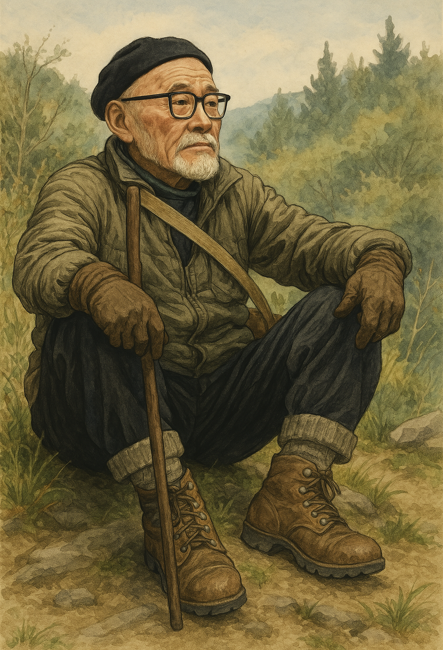

さて、その中で、私が一番衝撃を受けたのは、今西錦司さんでした。今西先生は、京都大学の霊長類研究所を立ち上げた人物で、かつ登山家としても知られています。

「今西進化論」と呼ばれる、ダーウィンの進化学説に異を唱える進化論を提出したことでも知られています。今西先生の進化理論の骨子となる考え方は、「すみわけ理論」とされます。

彼が、太平洋戦争に赴く前に、本人曰く「遺書として」書いた『生物社会の論理』の中では、京都の賀茂川で観察された4種の近縁のカゲロウが、川の上流・下流、あるいは川瀬、流れのはやい場所で、固まって生活し、同じ生活環境の中で「すみわけ」が行われていることが紹介されています。

今西自身の言葉では、「生物の分布限界は、<中略>むしろ多くの場合、わたしが同位種と呼んだ近縁の種に対する一種の社会的限界であると考えた」と書かれ、つまりはダーウィンが注目したような種間闘争だけではなく、実は種間協力ということが自然界では生じ、生態圏を織りなしている、という考え方です。

今西先生の、フィールド体験に基づいた自然観・世界観に、当時はしびれたものでした。<つづく>