こんにちは。

今日は石井先生の研究室を訪問させていただき

本棚を見せていただきました。

大学教員は「研究者」と呼ばれ、各教員ごとに専門分野をもっています。

そしてその専門分野については、日々、学びを深め、それを授業等で学生に伝えるようにしています。

社会福祉専攻の教員の専門分野は、もちろん「社会福祉」なのですが、「社会福祉」の分野はとっても幅広いのです。

社会福祉の中で石井先生の専門分野は・・

本棚に並んでいる本をご覧いただいたらわかるように「ボランティア」です!

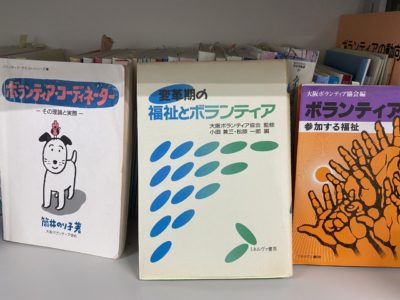

石井先生は、大学で勤務される前は「大阪ボランティア協会」というところにご勤務されていました。

その時代は、ボランティアに関する書籍が少なく、職場である大阪ボランティア協会が出版した本を参照されながら、お仕事をされていたそうです。

そうした原点となる本が

「ボランティア 参加する福祉」

です。

困った時、迷った時などは、この本を開かれていたとのこと。

他にも

「ボランティア・コーディネーター -その理論と実際-」

「変革期の福祉とボランティア」

なども石井先生の仕事での苦労を支えてきた本になります。

他にも、ボランティアに関する本がたくさん・・

図書館ボランティア

病院ボランティア

傾聴ボランティア

災害ボランティア

といったタイトルも並んでいて

「ボランティア」といっても、様々なものがあるのだなぁと感じました。

各自の得意を活かすことも、ボランティア活動において大切なことだそうです。

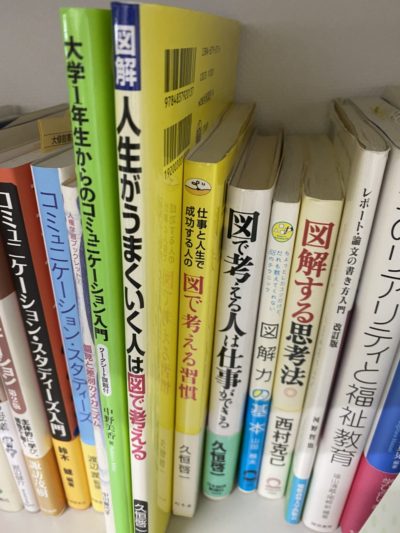

そうした書籍の中に、「図で考える」といったタイトルの本が数冊並んでいました。

これらは、自分が発表したいこと、考えたいことなどを1枚の紙に図で書き表してみるというもので、自分の頭の中を整理するのにピッタリの手法としてはまっていたそうです。

自分の研究発表の内容を紙1枚でまとめる・・なんてとても難しそうですが、それができると頭の中が整理され、人に伝えやすくなりそうですね。

大学4年生になると卒業論文を作成してもらいます。

卒業論文は、学生たちの研究をまとめたものですので、4年生と一緒にやってみるのもいいかもしれません。

(研究内容を人にわかりやすく伝えるというのはとっても大切で、とっても難しいことなのです・・)

大学に入ると、各教員の研究室に質問をしにいったり、話をしにいく機会もあると思います。

そうすると本棚にズラっと本が並んでいる光景を目にします。

本棚を見ると、その教員の専門や歴史などが見えてきます。

(見られる側は恥ずかしいところもあるので、今回ご協力いただいた石井先生には感謝しかありません・・)

中には今では手に入らないような貴重な本が置いてあることもあります。

全ての本を、最初から最後まで目を通しているわけではなく

必要な時に必要なものを調べるための本

自分のバイブルとなり何度も読む本

授業の参考にする本

など、本によって使い分けをしています。

本を手にしたら「全て読まないと」と思うと、プレッシャーになって本から遠ざかってしまうかもしれませんね。

今回、本棚を拝見させていただきながらボランティアについて様々なお話をお聞きしました。

残念ながら、ブログでその全てを書くことは私の力不足もありできません。

そこでおススメの授業が「ボランティア論」です。

石井先生はその授業の中で5回分をご担当されています。

そこでは15回全て様々なボランティアについて、実際にボランティアをした体験談なども含めた講義を聞くことができます。

ボランティアについて少しでも興味があればぜひぜひ受講してみてほしいです。

ボランティア論の授業風景については下記のブログ記事をご参照ください。

「ボランティア論」 1年生配当

「ボランティア論」 1,2年生配当

浜内彩乃

オープンキャンパスではミニ講義を受けることができます!

7月24日 家族が全員、小学生だったらどうなる!?~親と暮らすことについて、福祉の視点で考える~(千葉先生)

8月7日 介護をしない福祉ってどういうこと!?~児童分野の福祉~(南先生)

8月8日 相談のプロがこっそり教えるテクニック!~「寄り添う」とは~(石井先生)

8月22日 友達に会いたくない…“スクールソーシャルワーカー”と“スクールカウンセラー”に相談してみた!(浜内先生)

☆彡ミニ講義を聞きたい人は↓をクリック

https://www.koka.ac.jp/opencampus2021/schedule/0724.html

☆彡社会福祉専攻のHPはこちら

https://www.koka.ac.jp/welfare/