ニュース

2022.12.20 専門分野コラムSDGsにはプログラミング的思考とゲームつくりが必要?

ライフデザイン学科教員の相場です。

本学科では2年後期に「ライフデザイン特論」という必修科目があります。本学科の学びの集大成として、設定されたテーマで研究発表を行うというものです。今年度のテーマは{SDGs」です。この授業を私も担当しています。そして、私のクラスの受講生はゲームつくりに励んでいます!

ゲームつくりがSDGsとどうつながるのか、疑問の向きもあるでしょう。こんなつながりです。

SDGsを実現するためには一人一人の取組も大事だが、やはり総体として実現できるような社会のしくみを作ることが重要→そのような未来社会の1つが「Society 5.0」→Society 5.0のような21世紀型社会をつくるのに必要とされる力は?→その1つが「プログラミング的思考」→子供たちにプログラミング的思考を身につけてもらうには?→「Scratch」を用いた「プログラミング教育」→Scratchを用いた「プログラミング」教育にふさわしい教材としてのゲームの開発

というわけで大真面目でゲームつくりに取り組んでいます!

プログラミング的思考とは「複雑な問題を小さな単位に分割して解きやすくしたり、問題の中でも適切な側面だけを取り上げるなど、現実社会の問題解決にも応用できる思考」のことを言います。これからの社会で必要な力ですね。また、プログラミングは簡単な命令を組み合わせて複雑なしくみを作るものなので、確かにプログラミング的思考と親和性があります。そして、小学生に「プログラミング」を教育するためのソフトとして利用されているものの1つが「Scratch」です。

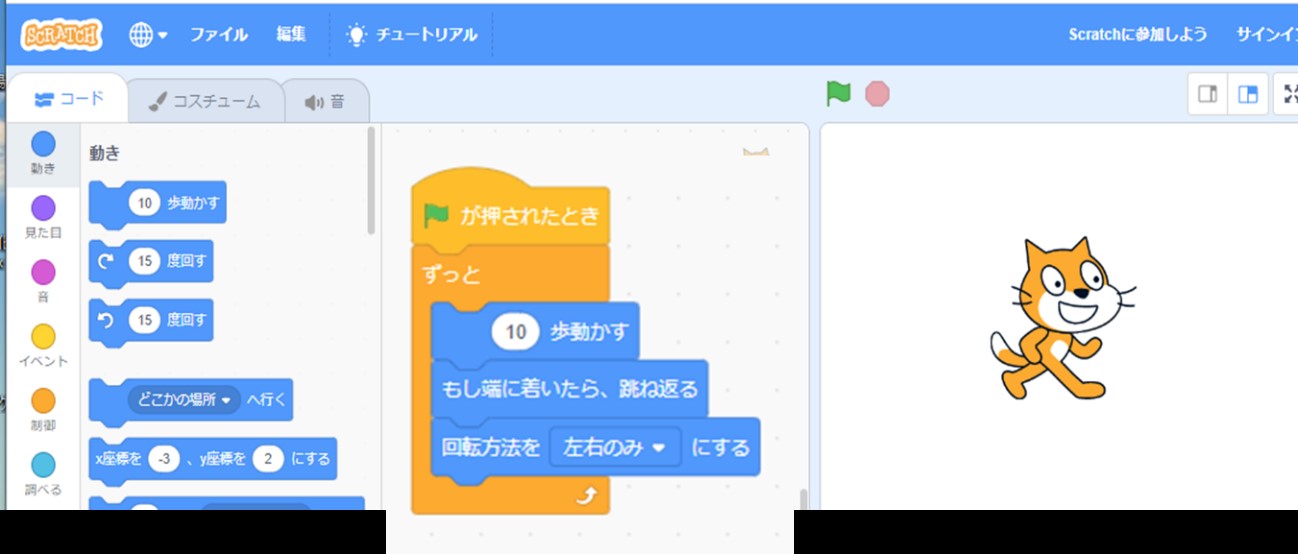

Scratchのすごさは次の画面を見てもらえればわかると思います。

左にある部品からいくつか持ってきて真ん中のようなブロックを作りました。たったこれだけで、猫が右左にずっと行き来するようにできます。ここからゲームつくりまではあっという間です。

これが通常のプログラミング言語だったら、延々と文法を学んだ果てにやっと何とか動かせるようになるといったところでしょう。

というわけで、Scratchに子供はハマります。子供だけでなく大人もハマります。何せ、自分がやっているあのゲームを自分で作れるというのですから。

現在、受講生の皆さんは最終発表に向けて最後の仕上げにかかっているところです。

皆が作っているゲームは・・・「マリオみたいな」ゲーム、宇宙でのシューティングゲーム、「太鼓の達人みたいなゲーム」、「パックマンみたいな」ゲームです(笑)。

果たしてどんな出来栄えか、私も発表が楽しみです。