ニュース

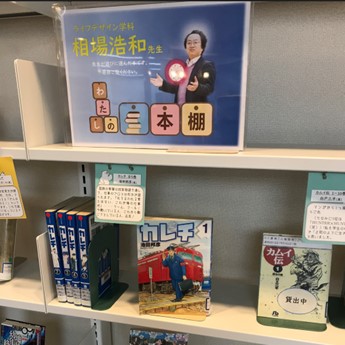

2023.08.01 日々の出来事図書館の「わたしの本棚」企画で本を紹介しました

ライフデザイン学科教員の相場です。

本学の図書館には「わたしの本棚」という企画があり、教職員が薦める本を紹介しています。このブログの記事を書いているとき、ちょうど私が紹介した本が展示されました。いいタイミングなのでこのブログでも紹介したいと思います。

私は、(1)一般小説、(2)SF小説、(3)一般書、(4)マンガ、(5)映画、(6)仏教入門、(7)科学読み物の7つのジャンルで計14の本(等)を紹介しました(マンガや映画も紹介しています)。

ここではそのうち7つの本(等)を紹介します。

(1)一般小説

『ローカル線で行こう』 真保裕一著

ローカル線を復活させるのは、金融のエリート?行政のエキスパート?それとも短大卒の新幹線キャビンアテンダント?そう、みんなの期待は同じですよね。社会人基礎力こそが重要なのだと思い知らされます!

(2)SF小説

『幼年期の終わり』 アーサー・C・クラーク著

人類の(今後の)進化と悲哀を描いた壮大なSF。われわれが「あれ」を怖がるのはそういう理由だったのか!?

(3)一般書

「ゼロからの『資本論』」 斎藤浩平著

地球を無限大だとする近似が成り立たなくなった今、「共有地の悲劇」が勃発しています。果たして市場外の問題を市場の中に写像することによって解決できるのか、それとも根本的な変革か?考える契機になる本です。

(4)マンガ

『カレチ』 池田邦彦著

国鉄の車掌の成長物語を通して、仕事のプロとは何かが語られます。「礼を言われる覚えはない、これが俺の仕事だ」・・・うーん、クール!今働いている人、これから働こうとしている人、必見!

(5)映画

『フラガール』 李相白監督

ヒロインになるのには、何をやっているかは関係ない。仲間とともに一生懸命取り組んでいる人はみんなヒロインになれると証明している映画です。

(6)仏教入門

『大乗仏教―ブッダの教えはどこへ向かうのか』 佐々木閑著

私には大変わかりやすい仏教入門でした。著者がもともと理系出身であることと関係しているのかもしれません。論理の流れが自然で、気持ちよく読めました。

(7)科学読みもの

『銀河の片隅で科学夜話』 全卓樹著

第3回八重洲本大賞を受賞した科学エッセイです。数理科学のさまざまなテーマを名文で日常生活に結びつけています。私も「なぜ『NASAゲーム』で学生グループが教員に勝てるのか」を展開した教員ブログで参考にさせてもらいました。

このブログを読んでいる光華の学生の皆さん、図書館の展示を覗いてみてください。

学外の皆さんにも参考になればと思います。