ニュース

2024.11.05 授業活動「茶香服(ちゃかぶき)」で学ぶ日本茶~食文化演習より

こんにちは! フード分野担当の桑島です。

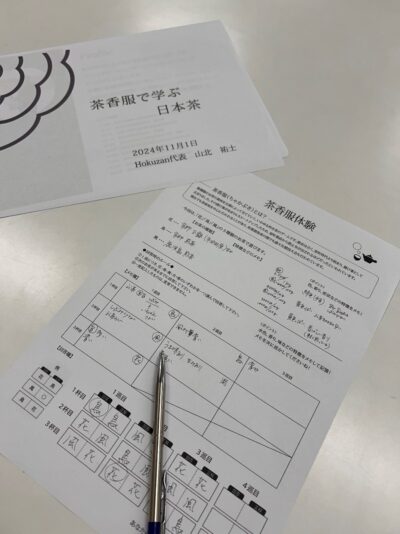

今日は「食文化演習」という授業で、現在の「茶香服」である全国茶審査技術競技大会で優勝された茶師の山北祐士氏を講師にお招きし、「茶香服」を体験しながら日本茶について学びました。

山北先生 現在、茶師として独立していらっしゃいます。

ん?「茶香服」ってなんなのでしょう?

ChatGPTさんに聞いてみましょう~

『茶香服(ちゃかぶき)は、日本の茶道において茶葉を識別する遊び、またはその競技のことを指します。この「茶香服」は、江戸時代に武士や貴族の間で流行したもので、茶の味や香りを見極める感覚を鍛えるために行われました。』(引用先:ChatGPT)

う~ん、わかったようなわからんような・・・(笑)

山北先生によると、室町時代に広まり、当時は「茶歌舞伎」と書いていたのだとか。

『室町時代の「茶歌舞伎(ちゃかぶき)」は、現代の「茶香服(ちゃかぶき)」のルーツであり、当時の貴族や武士、茶人の間で広まった茶葉の利き当て遊びです。「茶歌舞伎」という名前の由来には、当時「歌合わせ」や「香合わせ」といった遊びが流行していたことが関係しています。茶歌舞伎もこうした遊びの一環として行われ、茶を飲み比べてその種類を当てる競技として、茶会や宴席で大いに楽しまれました。』(引用先:ChatGPT)

飲み比べるのね!ということで、この茶香服を、3種類のお茶を使って3回繰り返すルールで体験させていただきました。

まずは、茶葉の状態で3つを見比べて・・・・

「花」の茶葉:京都府産玉露 卸売価格で1㎏2.5万円程度

「鳥」の茶葉:京都府産煎茶 卸売価格で1㎏4000円程度

「風」の茶葉:鹿児島県産煎茶 卸売価格で1㎏3000円程度 少し香ばしい

の特徴を覚えます。

最初に茶葉を見分けます

次に、1杯目のお茶を飲み、「花」「鳥」「風」のどれかを考えて回答用紙に記入します。

みなが記入出来たら2杯目を飲み、回答します。このとき回答を書き換えてはいけません。

3杯目のお茶も同様に飲んで回答します。

すでに1杯目からいろいろな声が飛び出し、2杯目で「間違えた!」「わからない!」「これは!」と教室がにぎやかに・・・・!

これを3巡繰り返して、どれだけ当てられたかを競います。

結果、「茶香服で何度もお茶を飲んでいたらよくわからなくなりました。」「茶香服は面白かったです!が2回しか当てられなくて残念でした。」と受講生がコメントするようになかなか難しくて、私も含めて茶香服自体の点数は芳しくなく・・・!気落ちした私たちに、山北先生が「花」の京都産玉露を最もおいしくなる温度で淹れて下さり、皆でおいしくいただきました!

結果は5点/9点満点でした・・・

食文化演習では、いろいろな国の食文化について、実際に調理したり実習・演習しながら学んでいます。興味ある方はぜひ見学にお越しください!