ニュース

2025.04.16 専門分野コラム妖怪好きから能楽部へ

ライフデザイン学科教員の久世です。

今年度の授業も本格的に始まりました。春休み中は静かだった学内も、4月に入ると学生たちでにぎわっています。校内の春の花を見ると、気持ちも華やぎます。新入生がサークルや部活を選ぶことについて話していたので、ふと自分のことを思い出しました。

私は大学生時代に能楽サークルに入っていました。4年間だけで、またあまり修練もできておらず、たいへん稚拙なものでしたが、京都で能楽というものに触れ、本物を見ることができた経験は、私の人生においても、とても豊かな経験となりました。

そもそも能楽に興味を持ったきっかけは、妖怪でした。江戸時代に書かれた妖怪の本(鳥山石燕の『画図百鬼夜行』など)を見ていると、妖怪の説明部分や解説に、よく「謡曲の〇〇に出てくる」というようなことが書かれていたのです(謡曲は、能楽の脚本のこと)。そこから、妖怪が出てくるなら、謡曲を読んでみたいなあ、という大変失礼な動機で、能楽部の体験に行ってみたのでした。

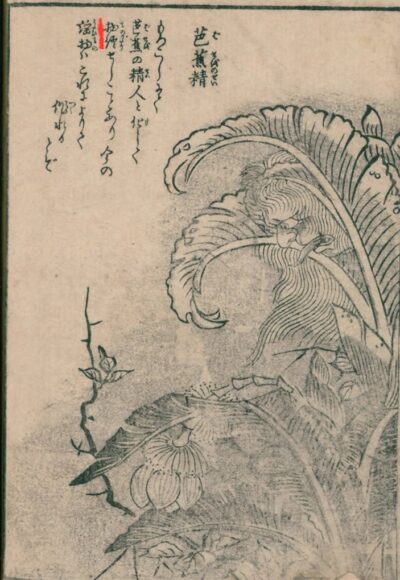

鳥山石燕『百鬼夜行拾遺』(1805年刊)より、「芭蕉精」(今の謡物はこれにより)

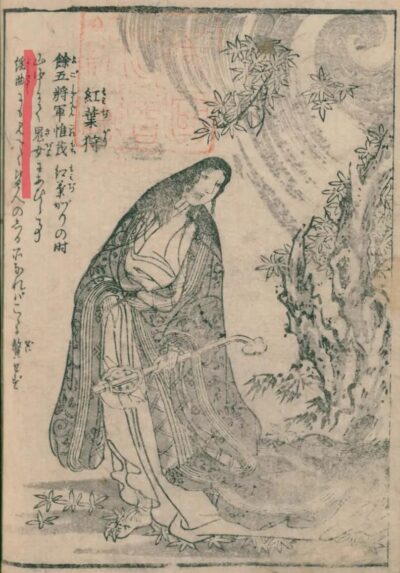

鳥山石燕『百鬼夜行拾遺』(1805年刊)より、「紅葉狩」(謡曲にも見へて)

そんな邪な新入生でしたが、入ってみると楽しいメンバーの中に妖怪好きの先輩もいらしたり、能楽の面白さや心地よさも少しわかり出し、能楽を演じることや観ることが楽しくなりました。鑑賞するだけでは得られなかった気づきや体に馴染む感覚など…充実した経験だったなあと思います。

今大学の能楽部では入部者が減っていると聞いています。惜しいなあ!というのが素直な感想です。能楽は古いもの難しいものと思われがちですが、そこに描かれる人の情は時代を超えて我々の心に届きます。そして特に妖怪が出てくるものは手に汗握るお囃子と意外に激しい動きで、劇的です!500年以上残っている芸能であるのには、理由があるはずです。

京都では市内に能楽堂が複数あり、神社などへの奉納能などで見られる機会もあります。謡曲を漫画にしたものなどもありますので、観る前に読んでおいてもわかりやすいかも。実際に観てみたら、新しい世界が開けるかもしれません。妖怪好きには特におすすめ。みなさん、ぜひぜひ。