ニュース

2025.09.01 専門分野コラム「妖怪学」のススメ ~学びの多様さについて一例の紹介

ライフデザイン学科教員の久世です。

今年、私は例年よりもたくさん高校等での出張講義の機会をいただいております。

主に社会科や総合的学習の時間などの中で、日本史のことや京都のこと、妖怪文化についてなどを話すようご依頼を頂いて、お話ししています。

中でも妖怪文化についての話をリクエストして頂くことが多く、本学で開講している「サブカルチャー論」のさわりの部分をアレンジしてお話しすることが多いです。

「妖怪」は、漫画やアニメ、ゲーム、文芸などで取り上げられ、興味を持ってくれる学生さんも多い題材です。しかし「妖怪」が生まれた背景を読み解こうとすると、歴史学や文学、民俗学など様々な知識や学問を駆使する必要があることがわかります。

「妖怪」を分析することで、高校までの日本史で学習の中心となる政治史だけでは捉えにくい、「普通の」人々の暮らしや、彼らの価値観、彼らが抱えた課題、社会の雰囲気など、様々なことを読み取ることができます。

入り口は遊びや趣味であっても、深く追究していくと、色々な角度から分析することが可能で、それが学びの入り口になることも少なくはありません。かく言う私も、水木しげる氏らの漫画や、「妖怪」の出てくる小説から入り、「妖怪」を読み解く面白さに触れて、歴史学に興味を持って今に至ります。

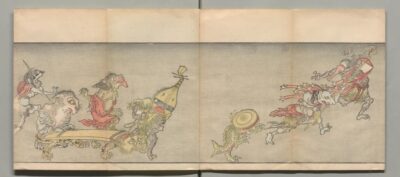

「暁斎百鬼画談」の一部。たくさんの妖怪や鬼、もののけがユーモラスに描かれています。

国立国会図書館デジタルコレクションより

出張講義でも、そのような自分の好きなことから学問に繋がる可能性を感じて欲しいと思い、こうした話をしています。また、一般的に「就職に直結しない」などと言われてしまう人文学系学問の懐の深さや、現代の私たちが歴史について学び考える意義についても考えてもらえたらいいな、と思っています。それらは直ちに役に立つことはないかもしれませんが、自分の経験や環境を多角的に客観的に見る訓練となり、人生を豊かにすると思っています。

本学短期大学部ライフデザイン学科では幅広い分野の科目を用意していますが、それだけではなく、本学の四年制大学の科目を受講することもでき、在学中に様々な学びを広げていただけると思います。学生の間に色々な学問に触れ、刺激を受けて欲しいと願っています。