ニュース

2017.07.31 教員コラム言葉の不思議な本性

言葉というのはとても不思議なものです。人は言葉を使って他の人と意思の伝達を行います。つまり、「伝えたいこと」が心にあって、それにぴったりする言葉を頭の中で探し出し、それを口にしている訳です。

ですが、このような日常感覚的な信念を根底からひっくり返す考え方が、20世紀の西洋哲学から出てきました。これを言語論的転回と言うこともあります。哲学というと難しい感じがするかもしれませんが、私たちの身の回りで起こっていることについて問いかけること、知りたいと願うことが、広い意味ですでに哲学なのです。デカルトやニュートンが活躍した17世紀頃までは、物理学や科学と哲学の間に区別はほとんどなかったのですし、心理学も19世紀の終わりにやっと哲学的問いかけから分離・展開したものです。

話を戻して、「伝えたいこと」が初めにあって、それに言葉を当てはめるという図式があります。しかしもっと深く考えてみると、今感じている「伝えたいこと」とは、そもそも言葉の働きがなくては出てこないはずなのです。前者は私たちの日常感覚に合うので受け入れやすいのですが、後者は人の直感に明確に反します。ですが歴史は直感に反することがむしろ真理であることを幾度となく証明してきました。私たちの無意識は言葉に満たされていて、「現実」を見ている時に、正確に言うと見る前から、「現実」を言葉によって構成してしまっているのです。ラカンという精神分析学者はこのことを指摘して、「無意識は言語のように構成されている」と述べています。

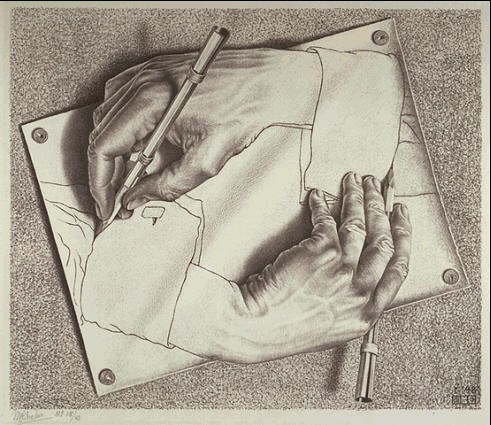

私たちは生まれたときから、言葉に周囲を取り囲まれて暮らしているので、言葉のない状態を想像することすらできません。たとえ言葉のない状態を想像できたとしても、その場合も実は言葉という魔法の杖を使って想像しているに過ぎないのです。孫悟空がどこまで飛んでもお釈迦様の手の中から出られないという話に似ています。人は言葉を使う、と最初に言いましたが、言葉を使っていると信じながら、そう信じれば信じるほど、言葉に使われ、言葉に従属していくことにもなるのです。

ボルヘスの『砂の本』という小説では、突然あらわれた見知らぬ男が「最初のページを探してごらんなさい」と「わたし」に告げます。しかし何度試みても最初のページはでてこないばかりか、本のなかから新しいページが湧き出てきて、「わたし」は大変狼狽します。その本は、ひとたびページを開けば同じページに戻ることは二度とできず、砂と同じように始まりもなければ終わりもなかったのです。

砂の本とは、「現実」そのものなのかもしれません。「現実」そのものには絶対的な始まりがなく、また終わりもなく、同じ「現実」というものもありません。『砂の本』の主人公は、最初は夢中になったこの宝物をしだいに「真実を傷つけ、おとしめる淫らな物体」と感じるようになり、「砂の本」を図書館に隠します。言葉は「現実」を捉えようと無限に自己増殖を続け、結果として「現実」そのものからは離れていきますが、今度はそこで紡ぎだされた言葉が私たちの「現実」となっていくのです。読むこと、話すこと、思考すること、夢を見ること・・・、言葉を使ったすべての活動は、自分を更新していくために危険を冒すことだと最近ますます思うようになってきました。

長田 陽一(2017年7月31日)