子どもたちが、自分らしく楽しく生きるためにサポートしています

Q.言語聴覚士を目指したきっかけと、現在の仕事内容について教えてください。

きっかけは自閉スペクトラム症と中等度知的能力障害を併せ持つ弟の存在です。自分らしく幸せに人生を歩む弟の姿を見て、生きづらさがあるとされる子どもたちが主体的に生きる道を見つけるための力になりたいと思いました。現在は小児分野の言語聴覚士として、ことばやコミュニケーションを豊かにするための支援を行っています。その子らしく、楽しい毎日を送るために必要なサポートを考えるのが私の仕事です。

Q.どんなときに仕事のやりがいを感じますか?

一番うれしい瞬間は、目の前の子が笑っているとき。おままごと遊びの中でことばを繰り返して発してくれたり、「今この瞬間、この子の笑顔を引き出せた」と感じたときは、とても温かな気持ちになります。言語聴覚士は、子どもたちの明日、そしてゆくゆくは何十年後かの生活の豊かさに貢献できる仕事だと思っています。

Q.大学での学びはどのように生かされていますか?

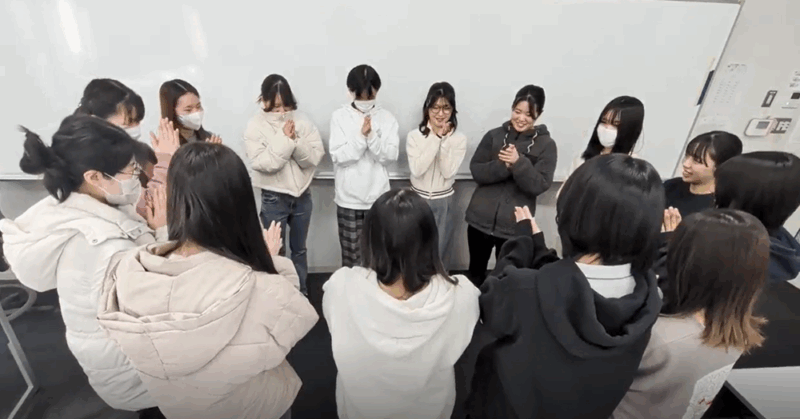

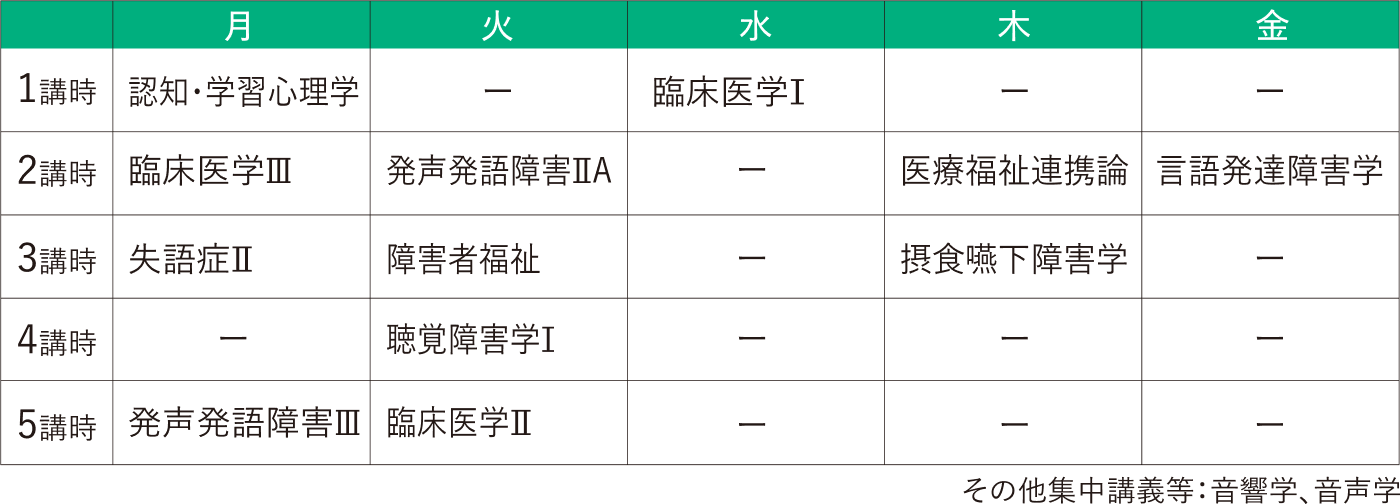

印象に残っているのは「言語発達障害学演習」の授業。実際のセラピー場面をシミュレーションして、みんなで相談しながらサポート方法を考えた経験は、「専門家として働く」という意識を高めるとともに、とても貴重な時間になりました。また、在学中に実際の検査道具を使って練習する時間をしっかりと取れたことも、現場で役立っていると感じます。これからも日々学び続け、経験を積み、成長していきたいです。