脳損傷と障害の関係を解き明かす

多くの要素が複雑に絡む世界の中で、求めるものに少しずつ近づいていく面白さ

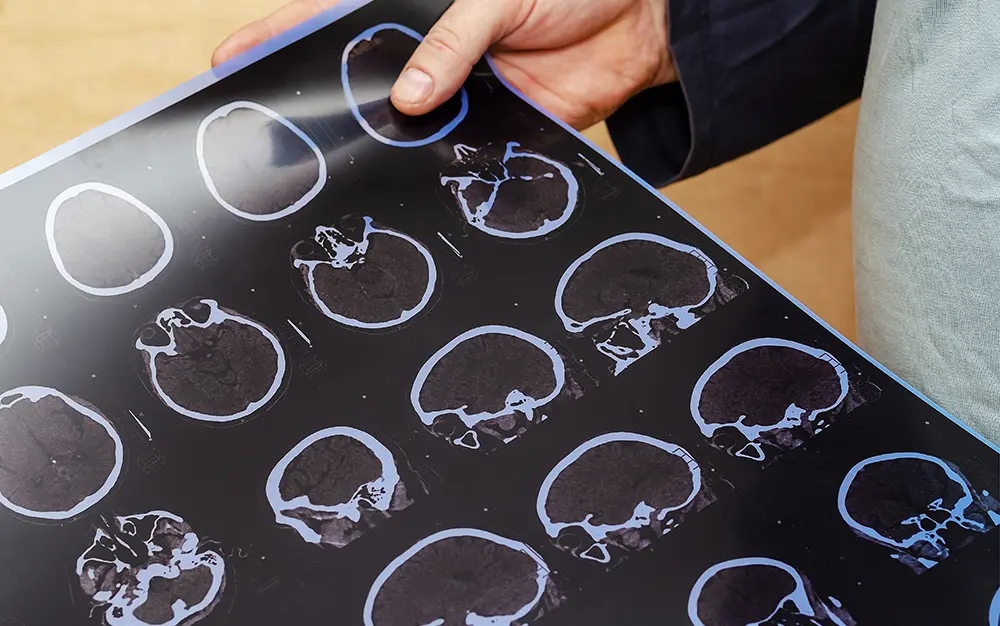

交通事故などで頭を強く打ったり、脳卒中で頭の中の血管が詰まったり破れたりすると、脳の機能の一部が損なわれて、身体の一部が麻痺したり、言語、記憶、感覚、行動などにさまざまな障害が起きてしまうことは皆さんもご存知でしょう。しかし、脳のどの部分が傷んだ時にどのような障害が起こるのかについては、まだまだ解明されていないことが多くあります。私は臨床医として患者さんを診療しながら、主に外傷性の脳損傷を対象に、損傷を受けた場所に対してどのような障害が現れるかをあぶり出す研究を行っています。

どの部分に損傷を受けているかをMRIの画像も用いて確認し、どのような障害が起こっているかのデータを集めて、損傷を受けていない人のデータとも比較しながら検討するのですが、それで損傷と障害の関係を一つ一つクリアに解明できるかと言えば、そう単純なものではありません。たとえば記憶の障害が起こる場合。「記憶」とひと口に言いますが、実はその脳内の仕組みは様々で、いくつもの種類の記憶があります。「この人の顔は見たことがある」という視覚による記憶、「自転車に乗る」など繰り返し練習することで身体が覚える手続き記憶とよばれるものもあります。「今日2時から人と会う約束がある」これは展望記憶と呼ばれる未来の記憶。脳のどの場所で、どの仕組みが、どの程度損傷を受けたら、どんな障害が起こるかというのは、たくさんの要素が絡み合うとても複雑な問題なのです。

個人差もあります。男女100人ずつを集めてそれぞれ平均身長をとると、確実に男性の方が高くなるでしょう。しかし、170センチの人が男性か女性かと聞かれても答えを出すことはできません。男女差よりも個体差の方が大きいからです。脳科学にも同じような側面があります。外傷性脳損傷の場合は、傷ついた部分は明らかですが、精神科や神経内科の病気では、病気の人と病気ではない人を集めて統計をとっても、確率論でしか語ることができません。それでも、丹念にデータを集めていくことによって、少しずつでも「こうかもしれない」ということがわかっていく。私はそこに面白さを感じています。

脳の研究をしていると、一つひとつの仕組みは単純なのに、組み合わせることによって、こうも複雑なことが上手にできるものだと感心します。私たちが自然と無意識にやっていることが、脳の一部が損傷を負うと非常に困難になってしまうことにも驚かされます。また、誰もが同じ仕組みの脳を持っているはずなのに、その人の体験や、読書・映画などの疑似体験によって、全然違う内容の情報が蓄積され、結果として全然違う人となりができがっていくということも面白い話です。診療や研究をすればするほど、脳はよくできてるなあということを実感します。

認知症を前段階で予防することが健康寿命につながる

高齢化によって社会問題にもなっている「認知症」も、脳卒中や脳の萎縮が原因で認知機能が衰える症状の一つです。認知とは、言葉通り「認めて知る」ということ。周りからの情報、自分の記憶の中から取り出した情報について、それが何かを明らかにし、わかった状態になるという一連の作業です。医学的には、その上でどう行動するかまでが「認知」の中にふくまれています。

たとえば、横断歩道や信号のない道路を渡るとしましょう。渡る前に左右を見ると、何かが近づいてきます。犬なのか、トラックなのかによってとるべき行動は変わりますね。何が近づいているのかは脳の側頭葉が処理し、どのくらいの速さや距離なのかは頭頂葉が処理し、それらの情報を合わせて、前頭葉がどう行動すべきかの判断を行っています。

認知症とは、これらの能力が低下し、「分かった状態が不正確に生じる(質の低下)」あるいは「分かるまでに時間がかかる(速度の低下)」または「新奇なものへの対応が難しくなる」という現象によって日常生活に困りごとが起こり、他者の力を借りなければならない場面が増える状態です。注意、記憶、判断力、計画力などの重要な認知機能のうち、どの機能が低下するかによって、具体的にどんな困りごとが起こるかが変わってきます。

認知症は、基本的には老化の病気です。平均寿命が長くなったのは良いことですが、不健康な状態での長寿は、少なくとも健康な長寿よりご本人や周りの人にとって喜ばしくはない可能性が高いと思います。最近では、高血圧や糖尿病などの生活習慣病に加え、運動機能や社会参加状態が認知症への移行に大きく関わっていることがわかってきました。健康寿命を延ばすには、実は認知症になってからでは遅いのです。その前段階でいかに防げるのかが今後の日本社会の大きな課題だと考えています。

究め人のサイドストーリー

プライベートにおける今の最大のタスクは子育てです。小学生の子どもとお店に行くと、すべてのものを触りたがるのでそれは大変。もちろんしつけとして注意はします。でも、人間の前頭葉という部分は25歳ごろになってやっと成熟するということを考えると、子どもの前頭葉なんてまだまだできあがっていないので「まあ仕方がないよね」と思えます。脳について考えることによって、子育ての中で感情的にならずにすんでいるかもしれません。

子どもは睡眠のサイクルも短く、夢を見ているようなレム睡眠の仕組みがまだしっかりできあがっていません。大人は、レム睡眠の時は身体が弛緩して動かなくなるのですが、子どもは動いたり寝言を言ったり色々と面白いことがあります。夜中に突然「はい!」と手をあげ続けていたこともありました。大人ならレム睡眠行動異常症という病気なのですが、子どもは違うんだなあと。隣で見ていると面白くて仕方がないですね。

「光華もの忘れ・フレイルクリニック」が開院

認知症予防の支援を行い、大学での研究と教育に還元

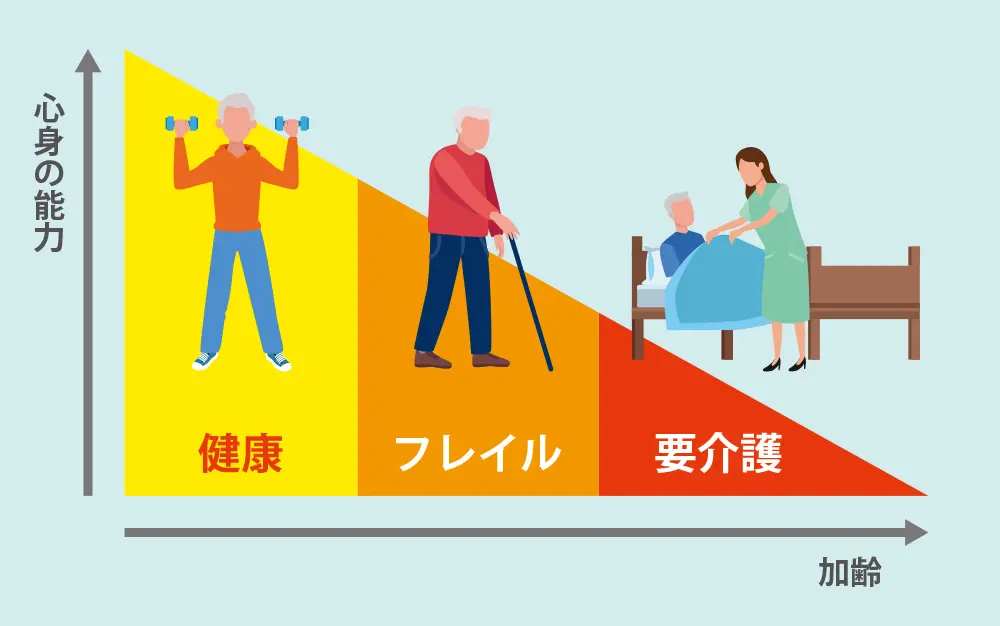

2021年11月、京都光華女子大学のキャンパス内に「光華もの忘れ・フレイルクリニック」が開院しました。「もの忘れ」とは認知症のこと、「フレイル」とは、その前段階で、身体的機能や認知機能の低下が見られ、そのままだと認知症になってしまう危険性が高い状態のことです。「光華もの忘れ・フレイルクリニック」は、これらの予防を目的としたクリニックです。

診療内容としては、まず、患者さんが最近できなくなったこと、うまくできなくなったことを聞きとり、それがどのような認知機能の低下に基づくものなのかを判断します。必要であれば、神経心理検査というテストを行い、脳の画像評価によって脳の萎縮がないかのチェックを行うこともあります。また、認知症につながる骨粗しょう症や運動機能低下、栄養不足等の予防対策を実践してもらいます。クリニックでの診療によって得た知見は、医療・福祉に関する大学での研究に活かし、教育にも還元します。

「光華もの忘れ・フレイルクリニック」が認知症の予防に力を入れるのは、前にお話ししたとおり、健康寿命を延ばすには、認知症になる前に手を打つ必要があるからです。老化によって認知機能がだんだん低下するのは避けられませんから、困ってしまう状態が生じる前に、認知機能を維持する能力をできるだけ高めて、認知症を予防するのが「光華もの忘れ・フレイルクリニック」の目的です。

私は院長として、診療を通して患者さんのもの忘れやフレイルの予防を支援することはもちろん、「光華もの忘れ・フレイルクリニック」を、認知症の予防や高齢者の社会参加の重要性を地域に対して啓蒙する存在にしていきたいと考えています。私は脳損傷で障害を負った患者さんを多く診てきたことから、現在の「みんなと同じ」ことを大事にする社会、健康な人だけが過ごしやすい社会から変化して、より多くの人が住みやすい社会になってほしいと考えるようになりました。「光華もの忘れ・フレイルクリニック」では、認知症の予防と同時に、認知症になってしてしまった人も参加できる社会の構築のために少しでも貢献できればと考えています。

学内施設での実習なら、適切なフィードバックが可能となり、

多職種連携も経験できる

学内にクリニックができたことによって、教育と研究、両方の面で大きなメリットがあると思います。京都光華女子大学では、私が所属する言語聴覚専攻に加え、看護学科、社会福祉専攻、健康栄養学科、心理学科など、認知症の予防や治療に一定の役割を果たすべき人材を育成していますので、彼らの実習施設としても「光華もの忘れ・フレイルクリニック」を活用する予定です。学内の実習施設であれば、一人ひとりに教員の目が行き届き、適切なフィードバックも可能となります。また、実際に病院で働く際には医師、看護師、言語聴覚士、臨床心理士など多職種による連携が不可欠ですが、学外の実習でそこまで経験することは難しいのが現状です。学内施設であれば、実際の医療現場で多職種連携を経験することができます。一人の患者さんに対して、それぞれの専門家がそれぞれの視点で支援を考える、自然と役割分担ができていく、そのような課程を学生のうちに経験できるのは大きいでしょう。

研究についても同様です。「光華もの忘れ・フレイルクリニック」では、検査などについて統一したものを使用し、研究する際にスムーズにデータが利用できるようにしています。今後、「光華もの忘れ・フレイルクリニック」が、大学院の設置や卒業研究、教員の研究のためのハブ的存在として機能し、地域の企業や行政と何らかの連携をしていくこと、結果として地域の福祉に役立つことを期待しています。

「光華もの忘れ・フレイルクリニック」が認知症の予防や高齢者の社会参加の重要性について啓蒙を進める際は、学生にも一定の役割を果たしてもらいたいと考えています。良い学びは、一定の責任感のもとでこそ可能なのではないかと考えるからです。

この分野が学べる学部・学科

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻

人生のあらゆるライフステージにおける「こころ」と「からだ」のリハビリテーション専門職として、その人らしく生き生きとした生活を送れるよう支援する人材を養成。

看護福祉リハビリテーション学部 看護学科

建学の精神であるおもいやりの心を大切にする仏教精神に基づく看護教育が特徴。看護師に加え、保健師の国家資格や養護教諭の免許の取得を目指すことも可能です。

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻※

支援が必要な子どもに対応できる保育士、医療ソーシャルワーカー、福祉職公務員、3つの進路に合わせ、あらゆる年代の人々の暮らしのしあわせを支えるソーシャルワーカーを育てます。

※2025年度以降 学生募集停止

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻

ことばや聞こえ、飲み込みに障がいがある人を支援するリハビリテーションの専門職「言語聴覚士」を養成。現場で活躍するプロから学び、臨床実習などを通して各専門職と連携しチーム医療に応えることのできる人材を育てます。

健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻

給食施設や病院での臨地実習により、確かな知識と実践的な技術を身につけます。食と栄養の専門職として社会で活躍できるよう、国家試験合格を目指します。

キャリア形成学部 キャリア形成学科

「経営学・データサイエンス」「生活科学・観光・デザイン」「現代社会学・地域公共」から専門科目を自由に選択して学ぶことで、幅広い知識とスキルを身につけ各種業界の総合職や公務員を目指します。

短期大学部 歯科衛生学科

こどもから高齢者まで、すべての人々の歯・口腔の健康づくりをサポートする専門職「歯科衛生士」を養成。歯科衛生士として必要な知識や技能を習得するとともに、一人ひとりの健康に寄り添える教養と態度を身につけた人材を育成します。

助産学専攻科 [1年課程]

産科医療の高度化・多様化に対応し地域母子保健を支える実践力を身につけ、女性やその家族と喜び・苦悩を分かち合える、おもいやりの心を持った人材を育成します。