ニュース

2022.11.22 専門分野コラム魚を情報デザインする(3) 「お寿司のネタと生物学」

こんにちは!

情報分野担当の辻野です。

今年度の私の教員ブログは、「魚の情報デザイン」について書いています。第1回は「タラの食べ方」、第2回は「魚の卵」でした。

●お寿司は「魚」?

皆さん「お寿司」は好きですか?

前回の記事を書いている時にお寿司が気になったので、第3回は回転ずし版「お寿司のネタと生物学」です。今回も、フリー素材のイラスト以外は、全てPowerPointを使って作成しました。

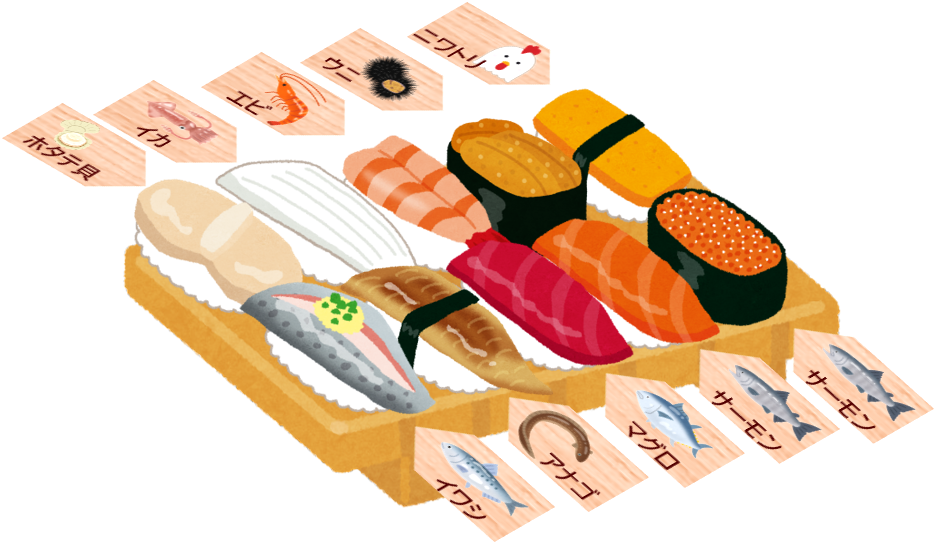

図1は、10カンのお寿司です。向かって手前の左からイワシ・アナゴ、マグロ、サーモン、イクラです。向かって奥は、左からホタテ、イカ、エビ、ウニ、玉子です。

さてこの中で、ネタに「魚」を使ったものはどれでしょう?

図1に寿司ネタに使っている「生きもの」のラベルを追加したものが図2です。

図2 お寿司(ラベル付き)

先ほどの答えは、向かって手前に並んでいるイワシ・アナゴ、マグロ、サーモン、イクラの5カンです。

この中で、「サーモン」が気になったので、調べてみました。

まず、マルハニチロがウェブで公開している「サーモンミュージアム」の「サーモン寿司列伝 その2」には、

「回転寿司で使われるサーモンは、養殖のアトランティックサーモンと、ニジマスを海水で養殖したトラウトサーモンの2種が多く使用されています。」

と書かれています。この他に、養殖のギンザケも使われているようです。(くら寿司の「原材料・原産地情報」より)

では、イクラの親は誰でしょう?

「サケ」と答えた人は、半分正解です。マスの卵もイクラというため、「サケ・マス」が正解です。

マグロは、メバチマグロ、キハマッマグロ、ビンナガマルゴ、ミナミマグロ、クロマグロがあるようです。スシローのウェブサイトにある「知ってみよう すしのまぐろ」に分かりやすく書かれています。

最後に、玉子の親はニワトリ、ウニはウニの卵巣・精巣です。

●寿司ネタの分類

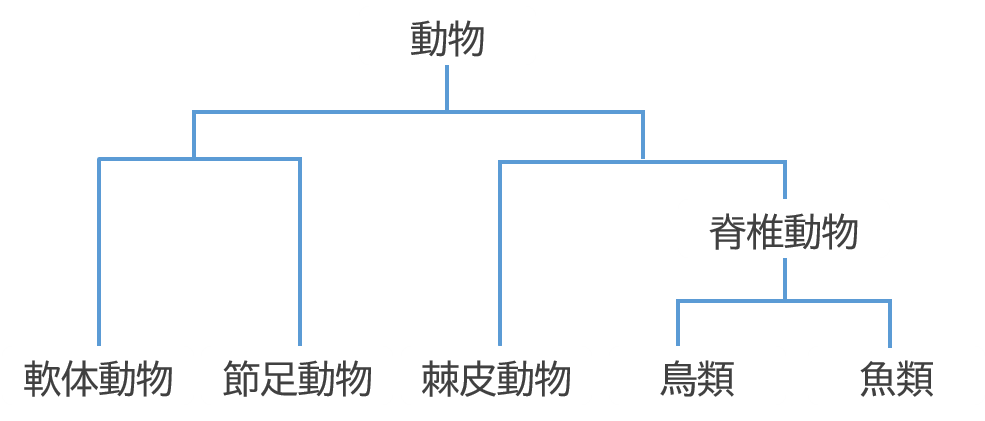

生物学で使っている「分類」を生きものの「属性情報」としてとらえると、寿司ネタに使われている「動物」は「軟体動物」・「節足動物」のグループと「棘皮動物」・「脊椎動物」のグループの2つに分かれます。さらに「脊椎動物」は、「鳥類」と「魚類」に分かれます。図3は、以上の情報をもとに作成した階層図です。

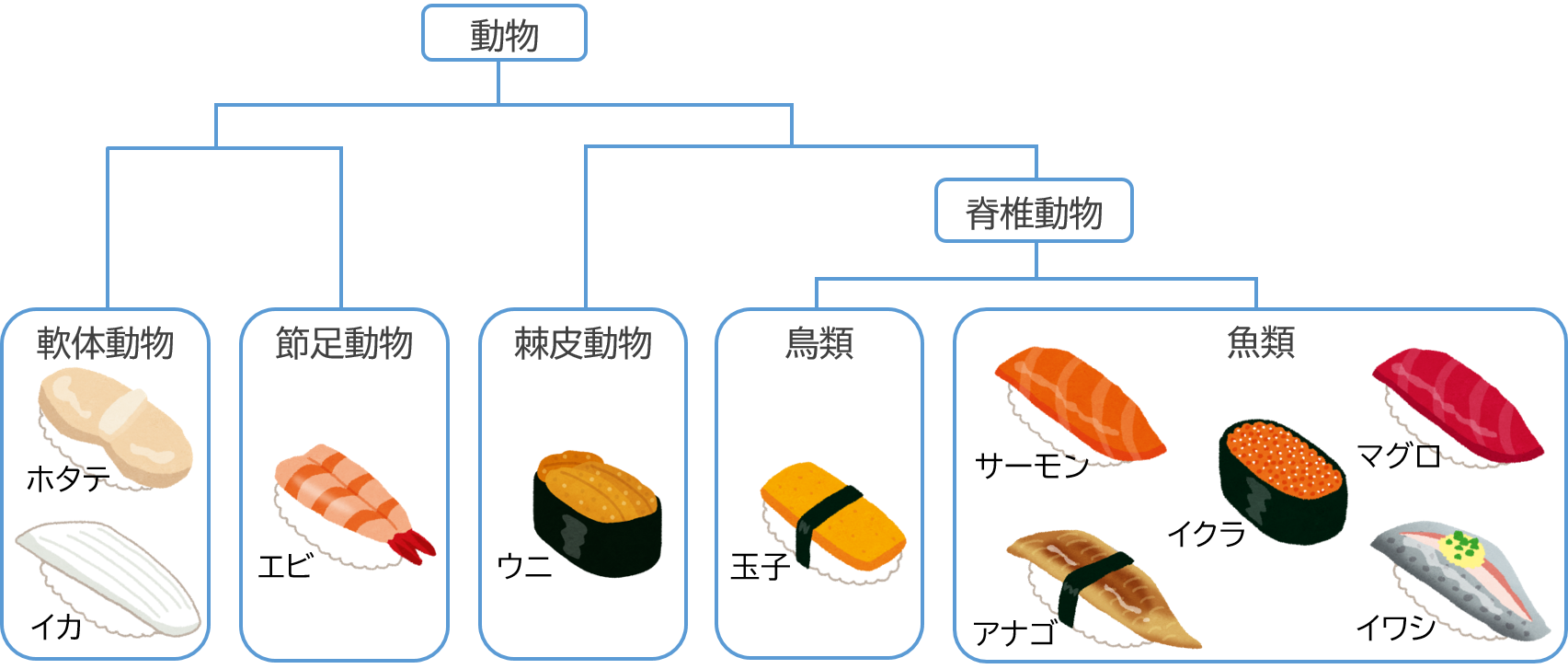

図3の動物の分類を使って、先ほどのお寿司を整理すると図4のようになります。

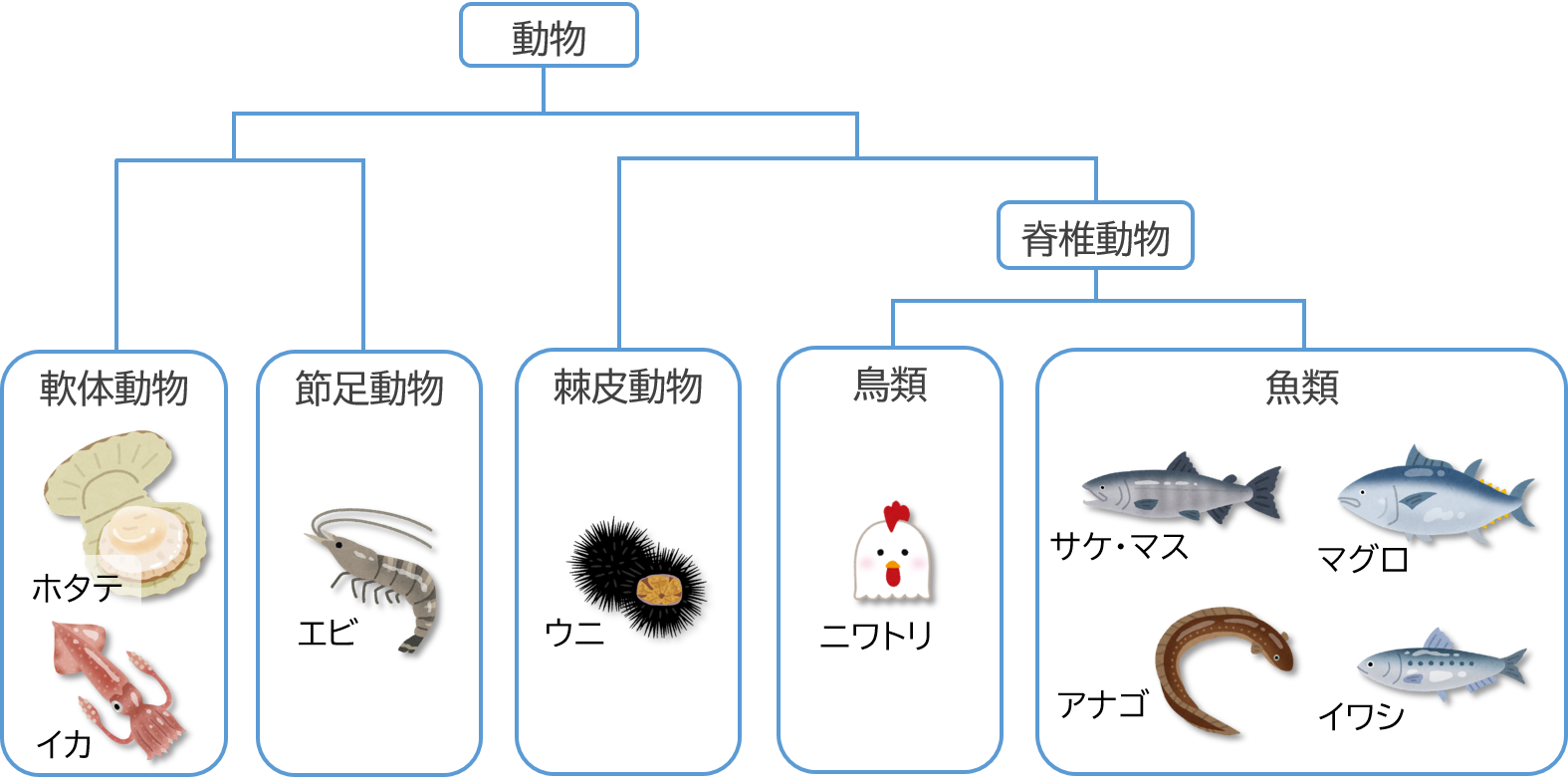

また、ネタの動物を使うと、図5のように描くことができます。

図5 寿司ネタになる動物の分類

ホタテとイカは、どちらも軟体動物の一員です。寿司ネタでおなじみのタコや、ハマグリやアワビといった貝類も軟体動物です。

エビは節足動物というグループの一員です。カニやシャコも節足動物ですね。

ウニは棘皮動物の仲間で、ナマコやヒトデも棘皮動物です。玉子の親はニワトリで、鳥類です。

サケ・マス、マグロ、アナゴ、イワシは魚類(魚)です。他にもたくさんの魚類が寿司のネタになっています。

●まとめ

今回は、動物の分類を属性情報として使って、「お寿司」を整理して図を作りました。情報が持っている属性が階層構造を持っている場合は、その構造に従って情報を整理してから図にまとめると、相手に分かりやすく伝えることができます。

ところで皆さん、お寿司はどの「ネタ」が好きですか?

オープンキャンパスでは、様々な学生作品を展示しています。ぜひ会場で直接ご覧ください!

次回もお楽しみに!

●参考資料

画像(魚介類、寿司、寿司盛台)

参考書籍・ウェブサイト

●ぼうずコンニャク、藤原昌髙(著)、【マイナビ文庫】すし図鑑ミニ ~プロもビックリ!!~、マイナビ出版、2018年

●大森 裕子(著)、藤原 昌高(監修)おすしのずかん (コドモエのえほん)、白泉社、2016年

●マルハニチロ、サーモンミュージアム「サーモン寿司列伝 その2」、https://www.maruha-nichiro.co.jp/salmon/food/s02.html

●くら寿司、原材料・原産地情報、https://www.kurasushi.co.jp/common/pdf/kura_rawmaterial.pdf

●スシロー、知ってみよう すしのまぐろ、https://www.akindo-sushiro.co.jp/sushigoto/maguro/

キーワード:情報デザイン, 高校, 高等学校, 情報科, 情報デザイン, インフォグラフィック, 魚, 魚類, 分類,寿司,寿司ネタ