ニュース

2023.05.01 専門分野コラム魚を情報デザインする(5) お寿司の組立て図

みなさん、こんにちは!

情報分野担当の辻野です。

今年度の教員ブログは、昨年度に引き続き「魚の情報デザイン」について書いています。今までに書いた記事は、次の4本です。

第1回:「タラの食べ方」

第2回:「魚の卵」

第3回:「お寿司のネタと生物学」

第4回:「サーモンってどんな魚?」

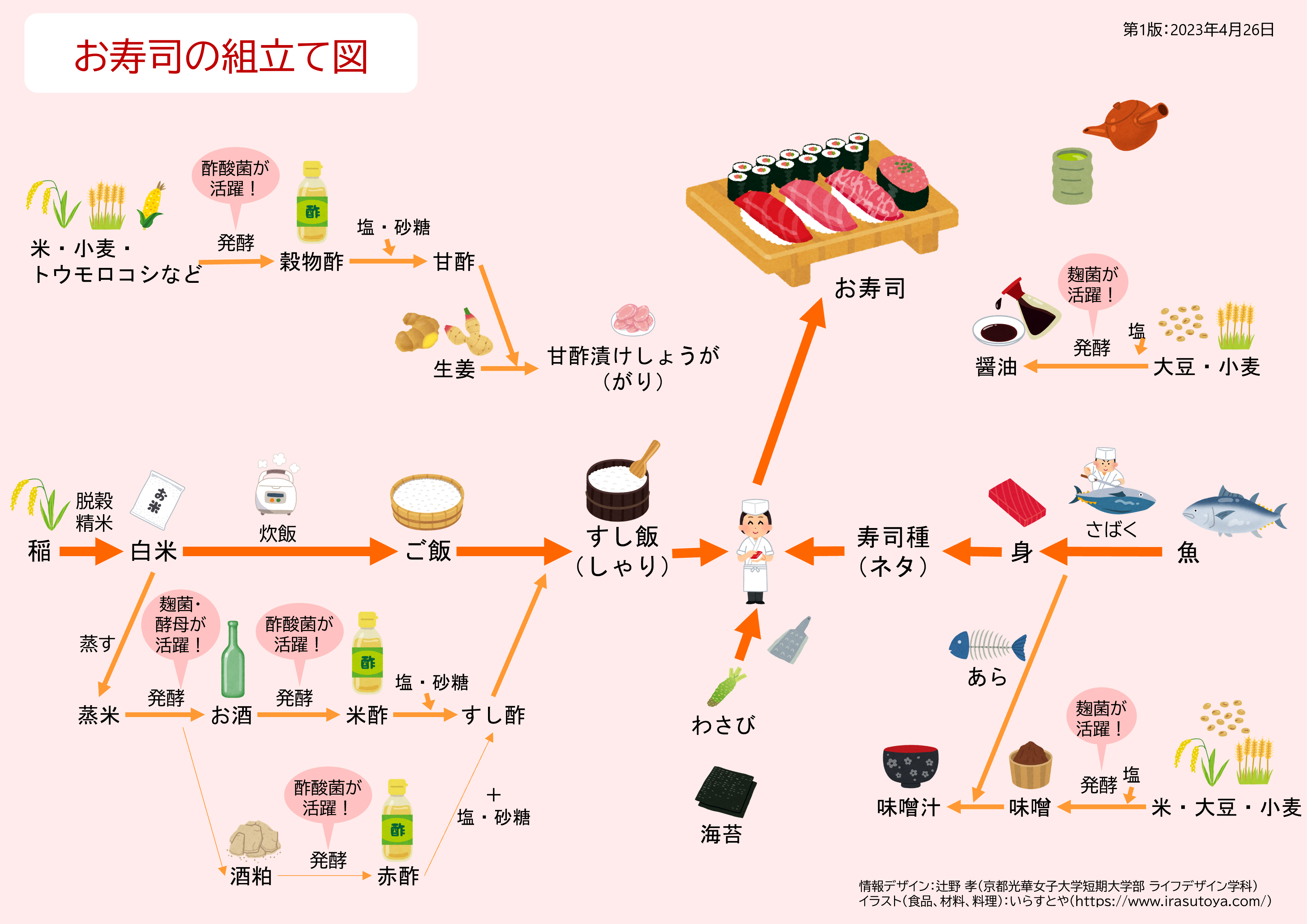

1.お寿司の組立て図

今回は、「お寿司の組立て図」を作ります。「魚の情報デザイン」からだんだん遠ざかってきている気がしますが、「魚」が入っているのできっと大丈夫(笑)。

今回は、「図解」という種類の情報デザインを作成します。「図解」とは、文字どおり情報を解りやすく図で表現する方法です。文字情報を可視化して図にすることで、情報を分かりやすく表現する方法です。1つの図にまとめることで、ひとつひとつの過程を順番にたどることができると同時に、全体像を把握しやすくなります。

今回作成する「図解」は、一度に作るのではなく2段階に分けて作ります。

- 「お寿司」の分解

- 「お寿司」の再構成

まず、①お寿司を分解していき、どういう材料を使って出来ているかを調べます。言い方を変えると、お寿司について理解を深めていく過程です。動画の逆回しのように、完成形から分解していき、作る材料と過程を調べていきます。

次に、②分解する過程で解った「材料」と「作成過程」をつなげて、「お寿司」を作る手順を作成します。

2.「お寿司」を分解

お寿司にはいくつかの種類がありますが、「にぎり寿司」について考えます。皆さんご存じのように、「にぎり寿司」はすし飯(しゃり)と寿司種(ネタ)を合わせて、にぎって作ります。わさびは、お好みで使わないこともあります。これを、次のように模式的に書くことにします。

(1) (すし飯+寿司種)×にぎる→にぎり寿司

ここで、→(矢印)の左は材料、右は出来るものを表します。また、+(たす)は、左側の材料に別の材料を加えることを表します。

寿司種(ネタ)は、魚を数段階の処理(下ごしらえ)を経て作ります。

(2) 魚×下ごしらえ→寿司種

×(かける)は、材料に対する処理や調理過程といった作業を表します。

すし飯は、炊いたご飯にすし酢を混ぜて作ります。

(3) ご飯+すし酢→すし飯

(4)ご飯は白米を炊いて(炊飯)作り、(5)白米は稲と脱穀・精米して作ります。

(4) 白米×炊飯→ご飯

(5) 稲×脱穀×精米→白米

(6)すし酢は米酢に塩と砂糖を加えて作ります。

(6) 米酢(または赤酢)+塩+砂糖→すし酢

(7)米酢はお酒を酢酸菌で発酵させて作り、(8)赤酢は日本酒の製造過程でできる酒粕を酢酸菌で発酵させて作ります。

(7) お酒×発酵(酢酸菌)→米酢

(8) 酒粕×発酵(酢酸菌)→赤酢

(9)~(12)お酒は蒸米(蒸した米)を麹菌と酵母で発酵して醪(もろみ)を作ります。最後に(13)醪を絞って酒粕を除くとお酒ができます。

(9) 白米×蒸す→蒸米

(10) 蒸米+麹菌→米麹

(11) 米麹+蒸米+酵母→酒母

(12) (酒母+蒸米+水)×発酵(麹菌・酵母)→醪

(13) 醪-酒粕→お酒+酒粕

(14) 甘酢漬けしょうが(がり)は薄切りにした生姜を甘酢に漬けて作り、(15)甘酢は酢に塩と砂糖を加えて作ります。

(14) 生姜+甘酢→甘酢漬けしょうが

(15) 酢+塩+砂糖→甘酢

(16)味噌は米や大豆や小麦に塩を加えて、麹菌で発酵して作ります。

(16) ({米・大豆・小麦}の組合せ+塩)×発酵(麹菌)→味噌

(17)醤油は、大豆と小麦に塩を加えて、麹菌で発酵させて作ります。

(17) (大豆・小麦+塩)×発酵(麹菌)→醤油

最後に(18)わさびは、収穫したわさびをおろし金でおろして使います。

(18) わさび×おろす→おろしわさび

長々と書きましたが、これで全部です。

3.「にぎり寿司」を再構成

「お寿司」を分解して、使われている材料と作る過程が解りました。この情報を基にして分解とは逆の手順で、材料を繋いで組み立て図を構成します。作成には、いつものようにMicrosoft PowerPointを使いました。

図解の作成にあたって、分かりやすさを最優先にしました。このために、全ての材料と課程は正確には描かず、部分的に省略しています。特に、「白米」から「すし酢」までの工程は、複雑になりすぎるので簡略化することにしました。

また、全体の構造を把握しやすくするために、次の2つを主たる課程として強調します。

- 「稲」から「すし飯」まで

- 「魚」から「寿司種」まで

「醤油」と「甘酢漬けしょうが」は、添え物的な位置付けで周りに配置しました。最後に全体のバランスを調整して、完成です。

こうして出来上がったのが次の図です。

さて、分かりやすくできているでしょうか?興味を持って見ていただければ幸いです。

「魚の情報デザイン」と言いながら食べ物ネタから抜け出せないのですが、次のネタはどうなるのでしょうか?

〇使った画像

・魚、食べ物、人物:いらすとや、https://www.irasutoya.com/

〇参考書籍

・藤原昌髙著、すし図鑑ミニ、マイナビ出版、2018年

・福地享子監修、阿部秀樹写真・文、お寿司まるごと図鑑、偕成社、2023年

・齋藤勝裕著、「発酵」のことが一冊でまるごとわかる、ペレ出版、2019年

キーワード:情報デザイン, 高校, 高等学校, 情報科, 出張講義, 情報デザイン, 図解, インフォグラフィック, 魚, 魚類, 寿司, 発酵