こんにちは,辻野です。

昨年度まで,ライフデザイン学科のブログで「魚の情報デザイン」の記事を書いていましたが,異動に伴って歯科衛生学科に引っ越してきました。これからもよろしくお願いします!

「魚の情報デザイン」の記事を書き始めたときは,幅広く「魚」について扱うつもりだったのですが,「お寿司」にはまって抜け出せなくなりました。

今回は,開き直って「情報デザイン」らしく「お寿司の分類」です。

データや多くの物を整理して,分かりやすく並べる方法のひとつが分類です。図書館で使っている図書分類がその例です。また,生物分類や,元素周期表など自然科学の分野でも様々な分類を使っています。分類するための基準を上手に選ぶことで,特徴を可視化することができます。

(文部科学省が「一家に1枚 元素周期表(第13版)」のPDFファイルを配布しています。原子番号118まで載っています。そのページのアドレスを最後の参考資料に書きました。よければご覧ください。)

今回も,いつもお世話になっている「いらすとや」の「お寿司」のイラストを使いました。合計,63個です!さて,うまく分類できたのでしょうか?

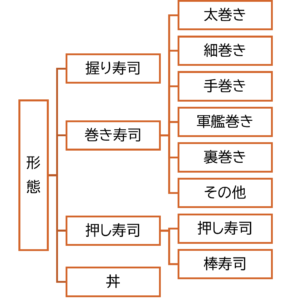

分類基準の一つ目はお寿司の「種類」です(図1)。

第1階層は,にぎり寿司,巻き寿司,押し寿司,丼に分けました。そして第2階層は,巻き寿司は太巻き・細巻き・手巻き・軍艦巻き・裏巻き・その他に分け,押し寿司は押し寿司と棒寿司に分けました。

図1 形態による分類

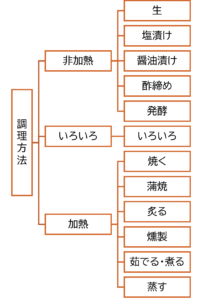

そして第2の基準は,ネタの調理方法です(図2)。まず第1階層は「加熱」と「非加熱」に分けました。「加熱」の第2階層は,「焼く」「蒲焼」「炙る」「燻製」「茹でる・煮る」「蒸す」とし,「非加熱」の第2階層は「生」「塩漬け」「醤油漬け」「酢締め」「発酵」に分けました。さらに,加熱と非加熱の両方のネタを使う場合があるため「いろいろ」を追加しました。

図2 調理方法による分類

この2つの分類方法を使ってお寿司のイラストを分類し,表形式にまとめました(図3)。

図3 お寿司の分類

「いらすとや」にある画像だけを使ったので,掲載できていないお寿司が多くあります。しかし、お寿司の形態や調理方法の多様性は伝わるように思いました。ただ,細かく分け過ぎた気がするので,次回は別の分類方法を試してみます。

ところで…,

寒くなってくると,暖かい食べ物が欲しくなりますよね。そこで「蒸し寿司」はいかがでしょうか?ちらし寿司を蒸して作るので,寒い時にはぴったりです!

京都光華女子大学がある京都市にも,「蒸し寿司」を提供している寿司屋さんがあります。みなさんの地域ではどうですか?

過去の記事

私がライフデザイン学科の教員ブログで書いた記事へのリンクを挙げておきます。興味がある方はぜひご覧ください。

第1回:「タラの食べ方」

第2回:「魚の卵の使い方」

第3回:「お寿司のネタと生物学」

第4回:「サーモンってどんな魚?」

第5回:「お寿司の組立図」

第6回:「イクラの生物学」

第7回:「サーモンはメスの方が大切」

第8回:「魚卵でお正月!」

第9回:「サケ目からアユがいなくなった」

使った画像

- 魚,食べ物,人物:いらすとや,https://www.irasutoya.com/

参考資料

- 藤原昌髙著,すし図鑑ミニ,マイナビ出版,2018年

- 福地享子監修,阿部秀樹写真・文,お寿司まるごと図鑑,偕成社,2023年

- 文部科学省,元素周期表,https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/week/1413572_00004.htm