ニュース

2023.12.03 専門分野コラム魚を情報デザインする(7) 「サーモンはメスの方が大切」

1.「ニジマス」という魚

みなさん、こんにちは!

情報分野担当の辻野です。

「サーモン」は回転ずしの人気者ですよね。

図1 サーモンのにぎり寿司

「サーモン」という名前は、複数の魚をまとめて呼ぶ「総称」です(教員ブログ「サーモンってどんな魚?」参照)。具体的にはニジマス、アトランティックサーモン、ギンザケといったサケ科の魚です。今回は、その中の「ニジマス」の養殖のお話です。

図2 ニジマス

ニジマスは、明治時代にアメリカから日本にやってきた外来魚です。養殖や放流で各地に広がりました。滋賀県には「醒ヶ井養鱒場(さめがい ようそんじょう)」という養殖場があり、2023年4月現在でニジマスだけでも56万匹を飼育しているそうです。

自然界では、ニジマスは河川や湖で生まれます。そのまま淡水環境に残るものと、海水に適応するために体を変化させて海に降るものがいます。海に降ると淡水よりも大きく育って、テツガシラやスチールヘッドと呼ばれます。海で大きく育ったニジマス(スチールヘッド)は、生まれた河川を上り繁殖します。サケ(シロサケ)は、産卵後しばらくして死んでしまいますが、ニジマスは次の年以降、数回産卵することができるそうです。

昔から日本では、サケは寄生虫のために生では食べない魚でした。凍らせると寄生虫が死ぬため、北海道ではサケを凍らせて食べる「ルイベ」という郷土料理があります。【うちの郷土料理:ルイベ(農林水産省)】

2.回転寿司のサーモンは、養殖のおかげ

養殖のおがけで、生でサーモンが食べられるようになり、その結果サーモンのお寿司が食べられるようになりました。養殖サーモンの代表的なメリットは、次の2点です。

- 寄生虫の危険性がないため「生食」できる

- 年間を通して「品質」が安定している

どちらも、回転寿司には欠かせない要素ですね。

ところで、ニジマスはどうやって育てているのでしょうか?まずは、ニジマスの卵子と精子の話から始めましょう。

3.「イクラ」は卵子

ニジマスが「イクラ」から育つことはご存じでしょうか?

産卵前のメスから卵巣を取り出して、卵をバラバラにしたのが「イクラ」です。「塩漬け」や「しょうゆ漬け」にして食べます。お寿司なら軍艦巻きですね。

図3 イクラ軍艦

この「イクラ」は卵子です。卵子が精子と出会って受精すると、発生が始まり大人のニジマスへと育ちます。

ところで、ニジマスの性別(オス・メス)はどうやって決まるのでしょう。

4.染色体による性決定

性別の決定には、染色体が関係しています。

染色体は細胞の核にあり、細胞分裂の際に現れます。ふだんは細胞の中でほどけて見えなくなっていますが、細胞分裂の中期に凝集して染色体という構造を作ります。この染色体は、顕微鏡が発明されてから発見されました。

魚のひとつひとつの細胞には、2セットの染色体が入っています。そのうちの1セットはメス親から受け継ぎ、もう1セットはオス親から受け継いだものです。染色体が2セットあるために「二倍体」と呼びます。

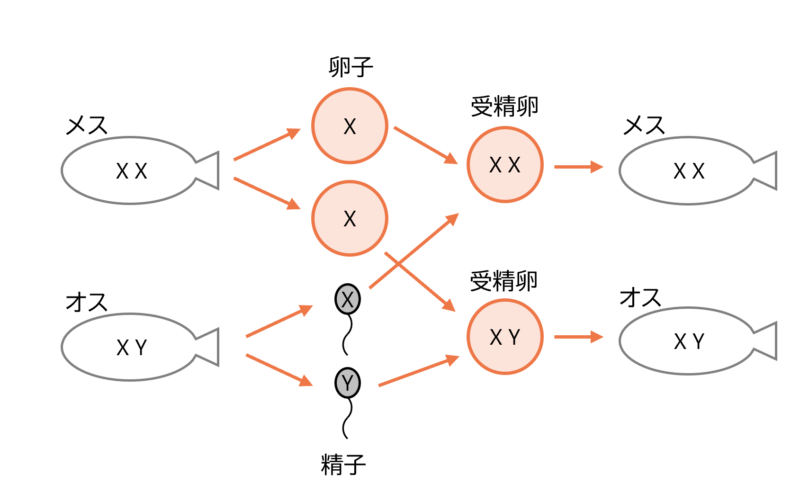

この染色体は、オスとメスで少し異なる生物がいます。この、性別によって異なる染色体を「性染色体」と呼びます。性染色体には2種類あり、サケの仲間や哺乳類では、オスだけが持つ性染色体をY染色体と呼び、オスとメスの両方が持つ染色体をX染色体と呼びます。メスの性染色体の組み合わせはXXで、オスはXYです。

本稿の図では、X染色体を含む染色体のセットを「X」、Y染色体を含む染色体セットを「Y」と表記します。

メスが成熟すると卵子を作り、オスが成熟すると精子を作ります。卵子と精子は形成される過程で、2セットある染色体のうち、1セットを引き継ぎます。この過程の細胞分裂を減数分裂といいます。

卵子と精子が出会って受精すると、双方の染色体が合わさって2セットの染色体に戻ります。(図4)

図4 性染色体による性決定

性染色体と性別の関係をまとめると、次の表1のようになります。

表1 性染色体の組み合わせ

この表1のように染色体で性別が決まることを、XX/XY型の性決定様式といいます。

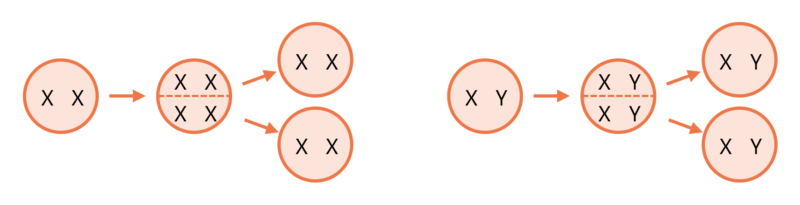

5.卵子の形成過程

通常の細胞分裂(体細胞分裂)では、2セットの染色体はそれぞれのコピーを作り、2つの細胞に分裂する過程で1セットずつ引き継ぎます。その結果、すべての細胞が同じ染色体セットを持ちます。(図5)

図5 体細胞分裂(左:メス、右:オス)

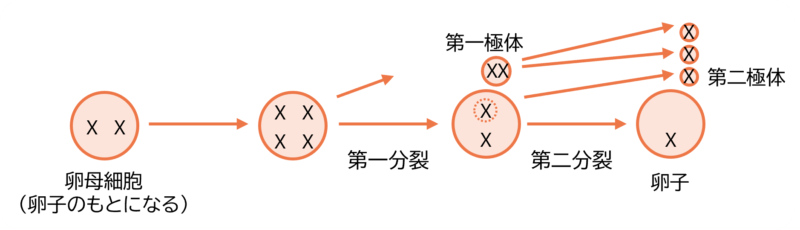

体細胞分裂とは違い、卵子と精子はその形成過程で染色体を半分の1セットだけを引き継ぎます。これを減数分裂といいます。サケ科の魚の卵子の形成過程を図にしたのが次の図6です。

図6 減数分裂による卵子形成

減数分裂は、第一分裂と第二分裂の2段階で進行します。第一分裂では、染色体が複製されて4セットのうち2セットが第1極体として細胞の外に放出されます。第二分裂では、染色体は複製されません。

サケの仲間は他の魚類と同様に、第二分裂の途中(中期)で産卵します。その後、卵子が精子と出会って「受精」すると、卵子は第2極体を放出し、受精卵に残った卵子の染色体1セットと精子が運んできた染色体1セットが合わさって2セットの染色体を持つ細胞ができます。その後、第一卵割から細胞分裂を繰り返して体を形成します。

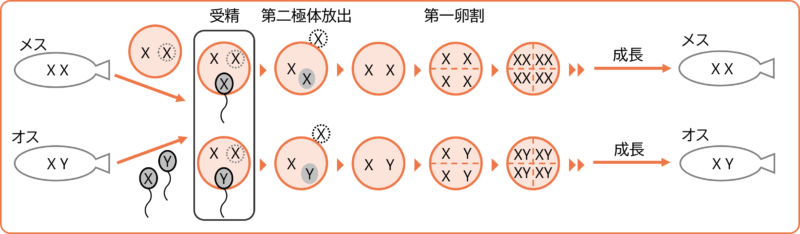

6.受精

卵子と精子が出会って受精する際に、双方が1セットずつ持っている染色体の両方を受け継ぐため、2セットの染色体を持ちます。その後の発生過程は、すべて体細胞分裂なので、体を構成する細胞はすべて同じ染色体セットを持っています。

メス(XX)が持つ2セットの染色体には、それぞれX染色体が含まれています。このため、卵子はX染色体を持つものしかできません。これに対して、オス(XY)はX染色体とY染色体を持つため、精子にはX染色体を持つものとY染色体を持つものの両方が存在します。つまり、X染色体を持つ精子が受精すればメス、Y染色体を持つ精子が受精すればオスが生まれます。

7.水産業での応用

魚のメスが成長して成熟すると、体に蓄えた栄養を使って卵子を作ります。一方、オスは精子を作ります。こうなると、身の味が落ちてしまい商品価値が下がります。このため、魚の養殖では、成長して大きくなっても「成熟しない」魚があればいいなということになります。果物でいうと、種なしスイカです。

通常は、各細胞に染色体が2セットずつ入っており、これを二倍体と呼びます。染色体が3セット入っているものを三倍体、4セット入っているものを四倍体と呼びます。三倍体は、性成熟しないか、ほとんど性成熟しません。このため、栄養が使われず体に蓄えられたままになります。

ニジマスの三倍体のメスは卵子を作りません。このため、三倍体メスだけを作ることができれば、栄養が卵に取られることなく効率的に養殖できます。このため、一部のサーモンは三倍体メスを作っています。

れでは、どうやって三倍体を作るのでしょうか?

遺伝子自身を改変する遺伝子操作ではなく、染色体を操作して作成しています。この染色体操作は、私が学生の頃には既に一般的になっていましたです。

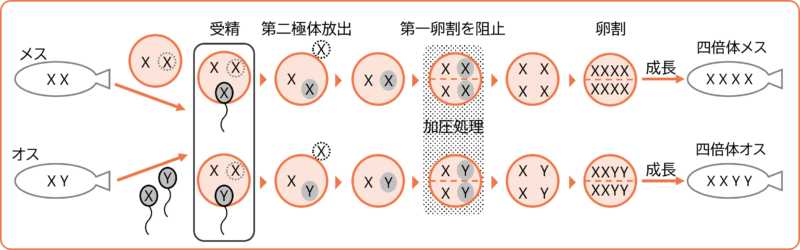

卵子と精子が出会って受精すると、その直後に卵子は第二極体を放出します。(図7)

図7 受精

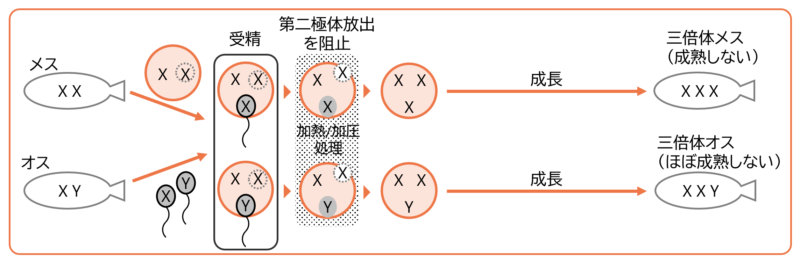

染色体操作では、熱や圧力を加えて第二極体の放出を抑制し、三倍体を作成します。(図8)

図8 三倍体の作り方

ニジマスの場合、三倍体を作成するとメスは卵巣を作らず、オスはほとんど精巣を作りません。三倍体どうしでは子孫を残すことができないため、受精の度に二倍体の受精卵に熱や圧力をかけて三倍体を作成する必要があります。図8の方法では、メスとオスの両方が生まれます。

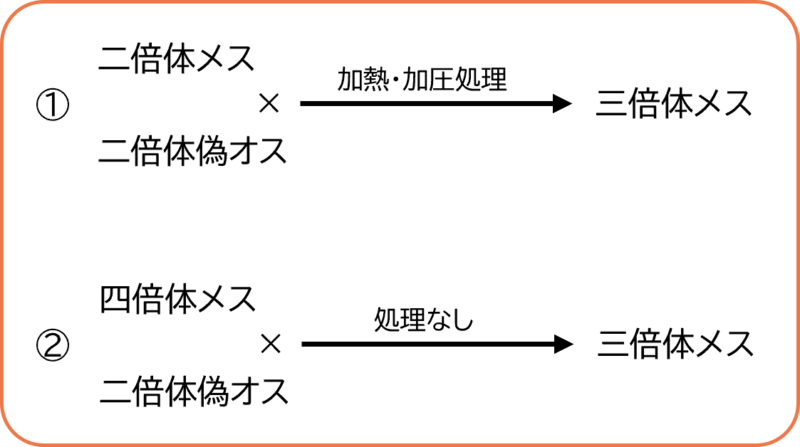

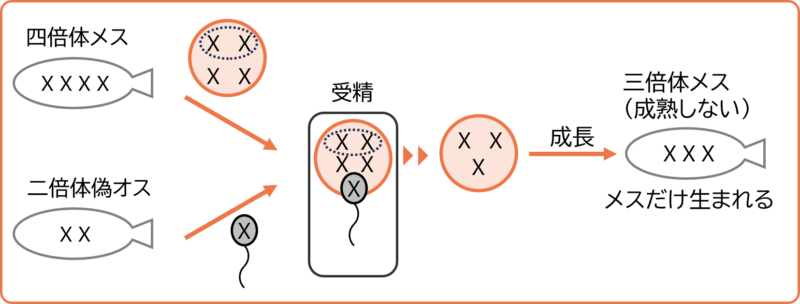

三倍体のメスだけが生まれるようにするためには、さらに工夫が必要です。次の図のように、主な方法は2とおりあります。

図9 全メス三倍体の作り方

どちらの方法も、二倍体の偽オスが必要です。これは、本来はメスに育つ受精卵(XX)に雄性ホルモンを作用させて、生殖腺を精巣に誘導します。こうしてできたオス化させたメスを「偽オス」と呼びます。偽オスは成熟して、受精可能な精子を作ります。しかし、もとがメスなので、精子はX染色体をもつものだけになり、Y染色体をもつ精子ができません。

①の方法は、二倍体メスに二倍体偽オスを掛け合わせます。受精後に、三倍体化するために加熱・加圧処理が必要です。ただし、加熱処理は受精卵に負荷をかけるために、何もしない場合よりも成魚に育つ割合(成功率)が少し下がります。

栃木県のヤシオマスは、この①の方法で作られています。また、ニジマスではありませんが、滋賀県のビワマスもこの方法でメスだけを作っているそうです。

②の方法は、図10に示した方法で作り出した「四倍体メス」を使います。

図10 四倍体の作り方

最初に、二倍体メスの卵子と二倍体オスの精子を掛け合わせて二倍体の受精卵を作ります。次に、受精卵に圧力をかけて最初の細胞分裂(第一卵割)を阻止して、四倍体の受精卵を作ります。そして、そのまま発生が進んで成熟しておとなに育つと、メスとオスは受精可能な卵子と精子を作ります。この時の第一卵割の阻止は、成功率が低いため、安定した四倍体の集団を作るには、手間と時間がかかります。

こうして作りだした四倍体メスと二倍体偽オスを掛け合わせると(図11)、受精後に処理をしなくても三倍体のメスだけを作りだすことができます。この方法は、受精後の処理が不要であるため、①の方法よりも受精卵への負荷がかかりません。

図11 全メス三倍体の作り方

長野県の信州サーモンは、ニジマスの四倍体メスの卵子に、ブラウントラウトの二倍体偽オスの精子を受精させて作っています。

8.最後に

この記事を書くために、様々な書籍・論文・ウェブを参考にして勉強し直しました。その際、師匠(指導教授)や先輩の名前を見かけて、学生時代を懐かしく思い出していました。

今までに私が書いた記事へのリンクを挙げておきます。興味がある方はぜひご覧ください。

第1回:「タラの食べ方」

第2回:「魚の卵」

第3回:「お寿司のネタと生物学」

第4回:「サーモンってどんな魚?」

第5回:「お寿司の組立図」

第6回:「イクラの生物学」

次回をお楽しみに!

参考資料

書籍

- ニュートン別冊,XY染色体の科学,ニュートンプレス,2013年

- 近畿大学水産研究所編,トコトンやさしい 養殖の本,2019年

- 井田齋・奥山文弥著,改訂新版 サケマス・イワナのわかる本,2017年

論文

- 藤本貴史, 西村俊哉, “水産養殖における染色体操作技術とゲノム操作技術の利用と展望”, 日本食品科学工学会誌, 68(7), 277-289, 2021

ウェブサイト

- 農林水産省,うちの郷土料理:ルイベ,https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/ruibe_hokkaido.html

- 滋賀県 醒ヶ井養鱒場,http://samegai.siga.jp/

- 栃木県水産試験場,「ヤシオマスの生産指導を行っています!」,https://www.pref.tochigi.lg.jp/g65/2022yashiomasu.html

- 長野県農業関係試験場,「信州サーモン 開発ストーリー」,https://www.agries-nagano.jp/story/6341.html

- 滋賀報知新聞,県醒井養鱒場が三倍体技術で,http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0009924

画像(魚,料理)