地域住民の健康に寄与するため。

高いスキルを持った医療専門職を育てるため。

京都光華女子大学は

さまざまな研究に取り組んでいます。

高齢者や妊婦向けに最適な素材。薬用植物「キハダ」の葉を利用した食品の開発。

「キハダ」はミカン科の木で、その内樹皮を乾燥させたものがオウバクとよばれる漢方薬の原料です。健康栄養学科では、キハダの葉を利用した食品の開発を産学連携で進めてきました。写真のカステラとロールケーキはその一つです。抹茶とは異なり、キハダの葉を利用すると加熱しても変色することがなく、仕上がりがきれいな緑色になります。また、キハダの葉の機能性についても研究しています。キハダの葉を分析した結果、カフェインが含まれていないことがわかりました。カフェインは、コーヒーや紅茶、緑茶やウーロン茶、チョコレ-トなどに必ず含まれています。このカフェインには、中枢神経系に作用して眠気防止等の作用があるだけでなく、長期的な摂取を続けると高血圧リスクが高くなる可能性も指摘されています。さらに、妊婦が多くのカフェインを摂取した場合、胎児の発育が阻害され低体重化するリスクも報告されています。

しかし、キハダの葉にはカフェインが含まれていないため、誰でも安心して摂取できる最適の食品素材といえます。カフェイン含有量がゼロというだけでなく、キハダの葉にはカルシウムや葉酸の含有量が高いという特長があります。カルシウムは骨や歯の主要な構成成分であり、葉酸は妊婦がこれを十分に摂取することで、胎児の神経管閉鎖障害のリスクを減らすことができます。これら成分の機能性を生かし、高齢者や妊婦の方向けの食品開発を進めています。

認知症の予防と共生に向けて。社会実装研究としてKOKA癒しカフェ(認知症カフェ)を設置。

認知症がある人の介護に取り組む家族、特に在宅で介護を行う家族を主な対象として、介護者のストレスマネジメント、タイムリーで適切な認知症介護者支援を進めるシステムの構築を目指しています。これらの取り組みは認知症がある人に良い影響を及ぼすことが期待され、「認知症の予防と共生」の社会実装の糸口になると考えています。

KOKA癒しカフェの他にも軽度認知障害(MCI)のある人の認知機能に関する2つの研究を行っています。1つ目は、「八段錦による軽度認知障害者の認知機能の維持・向上および中医体質の改善」と題した、運動による軽度認知障害(MCI)のある人の認知機能の改善を目指した研究で、京都認知症総合センターの協力を得て、同センターに通院する軽度認知障害のある人を対象に、3か月間運動(八段錦)を行い、認知機能の改善効果を検証します。2つ目は、「日本地域住民における軽度認知障害の予防意識・情緒反応と中医体質との関連性」と題した、京都市右京区在住の高齢者を対象に行う調査研究で、本学地域連携推進センター、光華もの忘れ・フレイルクリニック、医療福祉学科言語聴覚専攻教員の支援を得て実施しています。この研究では、人の情緒反応が体質に及ぼす影響を中医学の面から測定する方法を考案しました。これらの2つの研究は、本学大学院看護学研究科に在籍する大学院生とともに、さらに進めていきます。

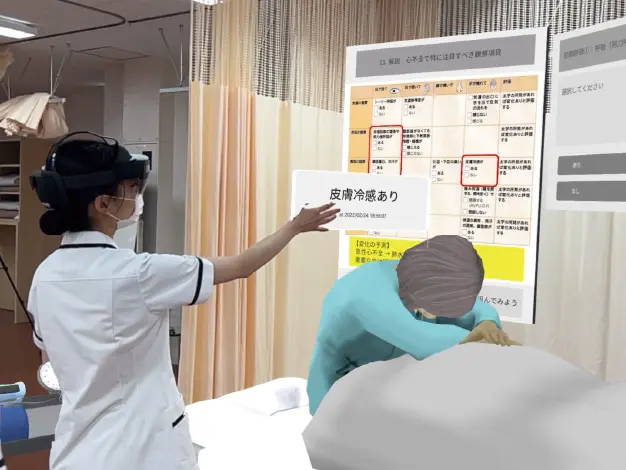

デジタル技術で新しい学びを創る。MR/VRや骨格センシング技術を活かした専門職教育。

看護学科では、南国アールスタジオ(株)と協働で、MR(複合現実)/VR(仮想現実)技術と遠隔会議システムを活用した看護技術演習の実証実験を行っています。解剖模型や患者などの3Dモデルを空間に映し出すことによって、自宅にいながら実技をイメージして学習したり、病室を訪室して患者を観察するなどの体験が可能となります。短時間で効率よく、場所を問わず、繰り返し何度でも学習できる、新しい演習方法として注目しています。また、事前にシミュレーションすることで、実習への導入をスムーズにし、実習での学びをより深められると期待しています。他にも富士通(株)と看護学科が協働して、看護・介護時の動作をセンシング技術を用いてデータ化するシステムの開発に取り組んでいます。動作時の動画を撮影し、解析することで、画面上に背骨や身体の角度、重心の位置が表示され、自分の動作について客観的な数値に基づいたフィードバックを得ることができます。他大学や大学院生とも共同して試作を重ね、新しい学びや体験の創造を目指しています。

どんな人でも楽しめる和菓子を。飲み込みやすい嚥下調整食和菓子・機能性和菓子の開発。

言語聴覚専攻・健康栄養学科・ライフデザイン学科が協働し、嚥下調整食和菓子・機能性和菓子の開発に取り組んでいます。これまでも学Booo※のKOKA☆オレンジサポーターズでは、京滋摂食嚥下を考える会で開発された、摂食嚥下機能が低下した人向けの飲み込みやすい和菓子の紹介を行ってきましたが、その実績を生かして、菓子製造企業や京介食推進協議会との産学連携が実現しました。これまでに右京区の和菓子店とコラボして、飲み込みやすい「しそ餅」を開発し、京介食推進協議会を通じて販売が実現。その他、機器による物性測定と実際に試食して行う官能評価で、食品が「かたさ」「のどごし」「まとまり」の項目で嚥下調整食として適しているかの認定を行う機関として活動しています。また昨年より、京都の企業からの依頼で、高齢者施設に販売されるお菓子の固さの評価にも取り組んでいます。これらの評価には、学生も参加します。さらに、特定の栄養素を多く含む機能性和菓子を開発中。これらのお菓子のパッケージデザインにも、学生が参加します。今後、企業や病院、光華もの忘れ・フレイルクリニックとも連携しながら研究成果を地域へ還元していきます。

※本学独自のラーニングコミュニティ

健康を犠牲にせず、強くなるために。女子アスリートの食事と健康の関係を探る。

近年関心が高まる、競技スポーツに取り組む女子アスリートの健康問題。持久系競技(陸上中長距離・トライアスロンなど)や審美系競技(新体操・フィギュアスケートなど)の選手は低体重の傾向にあり、骨折や摂食障害、痩せによる月経不順などさまざまな健康被害につながっているといわれています。京都光華では、中学から大学までの女子アスリートがそろう総合学園という強みを生かし、女子アスリートが健康を維持しながら競技パフォーマンスを向上させるための栄養介入を通したアプローチ方法について研究しています。2021年度実施した陸上競技部に所属する女子大学生を対象とした調査では、競技レベルと食行動・食意識の高さに関連性があることが示唆され、2022年度はこれまで得られたデータを基に選手に必要な栄養素を算出し、朝食の提供を行いました。この取り組みによって、選手の健康への関心度が高まることも示唆されました。ゆくゆくは、キャンパス内に地域に向けて開放した栄養相談室など設置し、女性の生涯を通じた健康や地域の人々の健康にも寄与していくことが目標です。

京都光華のSDGs

誰一人として取り残さない持続可能な世界の実現を目指すSDGs(Sustainable Development Goals)。Holistic health for allという考え方は、本学の建学の精神とこのSDGsが結びついたものです。全ての人が健康に過ごせる社会の実現を目指して、京都光華はSDGsに取り組みます。

- 女性目線の防災に取り組む

-

防災サークルDaisyが中心となり、幼稚園での防災訓練や防災BBQ(ポリ袋クッキング)、起震車体験等を企画・実施しています。

- 教育力を底上げする光華メソッド

-

SDGsの達成のため、世界の出来事を自分事として捉える思考力や実践力を育てる光華独自の教育手法「光華メソッド」を開発しています。

- 女性キャリア開発研究の推進

-

ジェンダー問題で大きく後れを取る現代の日本。女性がライフコースに沿ったキャリア形成ができるよう社会への提言を続けています。