教員紹介

教員を絞り込む

学部・学科・専攻

カテゴリー

キーワード

Search results

-

高見 茂 教授TAKAMI Shigeru学長教育資源配分と公共政策をテーマに、教育サービスを提供するための教育資源の調達、配分の手法、効果について外国事例を含めて調査研究を進めています。教育施設整備のための財源確保の方法として、i)民間資金活用による教育施設整備、ii)社会貢献債、学校債、寄付等を通じた教育財源の調達等について取り組んできました。

高見 茂 教授TAKAMI Shigeru学長教育資源配分と公共政策をテーマに、教育サービスを提供するための教育資源の調達、配分の手法、効果について外国事例を含めて調査研究を進めています。教育施設整備のための財源確保の方法として、i)民間資金活用による教育施設整備、ii)社会貢献債、学校債、寄付等を通じた教育財源の調達等について取り組んできました。修士 教育方法学

教育行財政

国の財政が極めて厳しい中、教育水準の維持向上を図ることは、教育分野にとっては極めて厳しい環境であることは否定できません。そこで、公財政の枠(税金)を超えた領域での教育財源確保の可能性を探ることは、教育水準の維持向上を図る上で有益だと考えています。こうした新しい教育資源調達の仕組みを考えることは、教育制度の新しい在り方を見出し、実践するという極めて興味深い研究であると言えます。

大学における学びは、正解のない問に対して自ら思考し、判断し、自分の考えを導き出すかということに主眼が置かれています。高校での学びも少しづつ変化し、大学での学びの特長と同じような状況も見られます。何れにしても、その前提として知識量を増やすことは重要で、学んだ知識内容を総合化し自分なりの考えをまとめる事ができるように努力してください。

-

谷本 寛文 教授TANIMOTO Hirofumi副学長

谷本 寛文 教授TANIMOTO Hirofumi副学長

こども教育学部長こども教育学科クリティカル・シンキングによるものの見方・考え方を磨く授業方法について研究をしています。具体的には、対象とする文章を読み、課題がある場合は建設的な代案を出せる能力を育成するための指導法を示しています。修士(教育学)

教育・保育、

教育学 国語科教育 表現教育

多くの学生が、「これまで読解中心だった読みが、『筆者は何を伝えたいのか』『筆者は、読者になるほどと納得してもらうためにどのような工夫をしているのか』という筆者の論理を意識した読みに変容した」と実感しています。

学生一人ひとりのものの見方・考え方が拡充し、ものごとの本質を見ようとする学生の姿に本研究の魅力を感じています。主体的な学びについて考えてみましょう。主体的な学びを実現するためには、何が必要だと考えますか?それは、自ら解決したいと思う問いや課題意識です。「なぜ、どうして、どうすれば」ということを自覚的に意識することで主体的な学びを実現することができます。大学での学びは、勉強とは言わず、学問と言います。学問とは、「問いを立てて学ぶ」ということです。自ら問いを立て、問いを重ねる学びを意識しましょう。

-

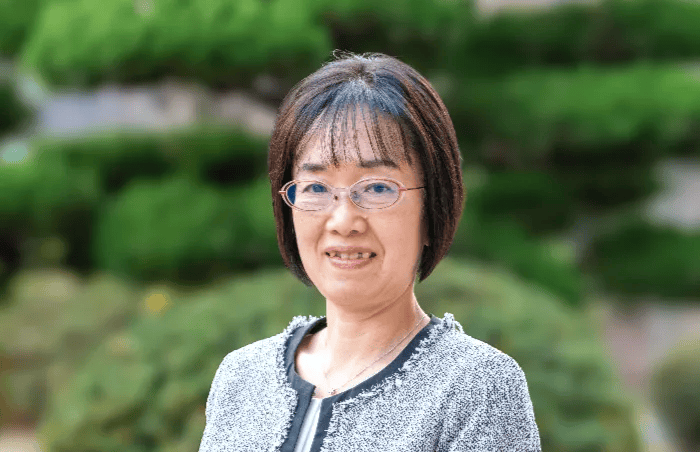

智原 江美 教授CHIHARA Emiこども教育学科長こども教育学科子どもの身体活動を促す環境設定・教材の工夫、身体表現を主とした総合的な表現活動 など

智原 江美 教授CHIHARA Emiこども教育学科長こども教育学科子どもの身体活動を促す環境設定・教材の工夫、身体表現を主とした総合的な表現活動 など教職・保育職支援センター長

文学修士

教育・保育、

体育学

健康な心と体の発育・発達を保障し、生涯にわたって健康な生活を送れるようにするための基礎は幼児期の身体活動の経験が大きく影響しています。楽しく身体を動かすことで体力の向上や運動技能の獲得するための活動内容や環境を検討し、実践しています。子ども達の反応が楽しいです。

皆さんは運動やスポーツは好きですか?部活などで専門的に一つの種目に取り組んでいる方も多いのではないかと思いますが、あまり運動が得意でない方もおられると思います。上手でなくてもよいのです。健康寿命を延ばすには自分の好きな運動やスポーツを楽しんで継続していくことが重要です。そのためには幼少期に楽しく身体を動かすことが大事になるのです。

-

伊藤 美加 教授ITO Mikaこども教育学科保育者養成課程教育に焦点をあて,保育者に求められる共感力や思考力を明らかにし,それらを高めるための研修プログラムの開発を目指す。

伊藤 美加 教授ITO Mikaこども教育学科保育者養成課程教育に焦点をあて,保育者に求められる共感力や思考力を明らかにし,それらを高めるための研修プログラムの開発を目指す。教務部長

博士(教育学)

心理、

認知心理学

乳幼児の保育に始まる人間の発達と生涯学習について知ることは,どんなときも子どもに寄り添うあたたかさや思いやりを持った教員・保育者を育成する上でとても大切なことです。教員・保育者養成課程において,求められる資質や能力は何か,それらをどのように効果的に身につけていくかを実証的に検証することは,社会的意義があります。

「クリティカルな思考」とは「適切な基準や根拠に基づく、論理的で、偏りのない思考」。簡単に言えば、「自分の頭できちんと考える」ということ。情報を鵜呑みにせず、常に「どうしてそう言えるのか」を問い、「事実や根拠はどれか意見はどれか、きちんと区別する」、「その意見は、どのような事実や根拠から導き出されたのか、きちんと調べる」、そして「その考え方は妥当か、きちんと評価する」ことが大事なのです。この「クリティカルな思考」を、是非身につけてほしい、と考えています。

-

河原 聡子 教授KAWAHARA Toshikoこども教育学科[算数科の授業を通した非認知能力の効果的な育成]

河原 聡子 教授KAWAHARA Toshikoこども教育学科[算数科の授業を通した非認知能力の効果的な育成]

学力だけでなく意欲や粘り強さ、協働性などの非認知能力の重要性が注目されている。特に算数科は論理的思考力だけでなく、問題解決への粘り強さや他者との協働など、多様な非認知能力を育む可能性を秘めている。研究では、①算数の教科指導と非認知能力育成の関連性の分析、②授業実践を通した効果検証、③具体的な指導モデルの構築の3段階で進める。学士(教育学)

教育・保育、

算数教育

数学は、論理的思考を鍛え、問題解決能力を育てる学問です。適切な指導法を選択することで、児童が概念を深く理解し、自らの力で問題を解決する力を身につけることができること。

数学は科学や技術、エンジニアリング、アート等と密接に関連しており、STEAM教育の基礎となります。数学を基盤に他の分野への応用力を育て、創造的な問題解決力を養ってください。

-

田縁 眞弓 教授TABUCHI Mayumiこども教育学科ストーリーテリングを使った英語教育

田縁 眞弓 教授TABUCHI Mayumiこども教育学科ストーリーテリングを使った英語教育

音から文字への指導修士(応用英語)

教育・保育、

早期英語教育 小学校英語

2020年に教科化された小学校における外国語科・外国語活動の指導はまだまだ新しい分野です。最先端のICTを使った指導法や、その評価の方法を研究しています。

幼稚園生や小学生にいかに英語を教えるかと学ぶことは、自分自身が最新の「英語教育」を学び、生涯教育である英語の学びを深めることになります。

英語絵本、歌、様々なアクティビティを、そのめあてに沿って楽しく実践してみませんか

子どもたちが自ら目的をもって学びを深めていく。相手意識や他者意識を持ちながらコミュニケーションできるするようにする様々な指導方法を一緒に学んでいきましよう。ストーリーテリング(LBS)指導法 研究会、

-

田中 慈子 教授TANAKA Yasukoこども教育学科・ピアノ演奏法(モーツァルト、シューベルト、プロコフィエフを中心として)の研究

田中 慈子 教授TANAKA Yasukoこども教育学科・ピアノ演奏法(モーツァルト、シューベルト、プロコフィエフを中心として)の研究

・保育内容(総合表現)の研究修士(芸術)

教育・保育、

①人文・社会 / 芸術実践論 / 鍵盤楽器演奏、②人文・社会 / 教科教育学 / 音楽 、③ 人文・社会 / 子ども学、保育学 / 表現(音楽)

音楽には、自分の内にある思いやイメージを音として表現できる魅力があります。楽譜を読み解き、作曲家の意図に寄り添いながら、自分なりの音を紡ぎ出す過程には、難しさと同時に大きな喜びがあります。楽器と一体となって演奏できたとき、聴き手と心が通い合う瞬間が生まれます。今後も一曲一曲に丁寧に向き合いながら、演奏を深めていきたいと考えています。

自分が「これだ」と思えることに出会えると、毎日がぐんと楽しくなります。大学生活でぜひ夢中になれるものを見つけてください。音楽を学ぶことで、表現力や論理的思考力、広い視野が自然と育まれます。これらの力は、教育・保育の現場でもきっと役立ちます。自分の可能性を信じて、夢に向かって一歩ずつ進んでください。

-

和田 幸子 教授WADA Yukikoこども教育学科多感覚な“気づき”を育む保育者養成教育の模索とその考察

和田 幸子 教授WADA Yukikoこども教育学科多感覚な“気づき”を育む保育者養成教育の模索とその考察

障害のある人の音楽活動支援とその考察

わらべうたを用いた障害児保育の実践とその考察博士(学術)

教育・保育、

保育・音楽療法

長く保育現場で、子どもたちと歌を歌い、音楽を楽しみたいと願い実践をしてきました。ドイツでの音楽表現の実践や、ハンガリーでの民族的な子どもの歌を積極的に用いる保育を参考にしたこともあります。良い保育実践を見ると、子どもが大切に育てられていることを感じ嬉しくなります。

子どもたちと過ごす日々を思い浮かべながら、大学で学び、仲間との交流を経験してほしいと思います。京都光華大学こども教育学部での、素敵なキャンパスライフをご期待ください。

-

下口 美帆 准教授SHIMOGUCHI Mihoこども教育学科絵画作品の制作と発表

下口 美帆 准教授SHIMOGUCHI Mihoこども教育学科絵画作品の制作と発表

子どもの造形表現活動修士(学術)

教育・保育、

美術教育 絵画

様々な材料や道具を用いて描くことや作る事は、世界に出会い思いを表現する方法の一つです。私自身が感じ、考えたことを表現する中で得たものを学生の皆さんにも伝えていきたいと思います。また、子ども達が表現活動の中で何かを発見したり、思い描いたことを表現できて達成感に満ち溢れている場面に立ち会えると感動します。表現を一緒に楽しみ、喜び合えることがこの分野の魅力です。

色々なことに好奇心を持ち、実際に手を動かしてチャレンジしてみてほしいと思います。必ずしも作品作りを目的にしなくても良いのです。着る服を選ぶ時に色や形を意識したり、季節の草花を美しいなと感じたりすることでも皆さんの感性は豊かに耕されていきます。それが将来、子どもたちに創作表現の楽しさを伝える原動力になると思います。

画家として、教育者として、芸術とどのように向き合うか?、

-

松本 しのぶ 准教授MATSUMOTO Shinobuこども教育学科 人間健康学群保育所や障害児施設等の保育現場や地域住民による子育て支援の現状や課題、実践の効果等について調査研究をしています。特に、父親に着目した支援や障害のある子どもの家庭支援に関心があります。

松本 しのぶ 准教授MATSUMOTO Shinobuこども教育学科 人間健康学群保育所や障害児施設等の保育現場や地域住民による子育て支援の現状や課題、実践の効果等について調査研究をしています。特に、父親に着目した支援や障害のある子どもの家庭支援に関心があります。修士(学術)

教育・保育、

社会福祉学

社会福祉学の研究・実践対象は幅広いですが、私は特に子どもの福祉分野を取り扱っています。保育現場や小学校の先生は、虐待や貧困など、子どもやその家庭の状況をいち早く察して動く立場にいます。そのために社会福祉分野の学びはとても大切です。また、子どもやその家庭のウェルビーイングの向上を図るためには、社会福祉分野の知識や技術が大いに役立つはずです。さらに、子育て支援などの実践では、保育・教育の専門職だけでなく、他分野の専門職や地域の人々と連携することも必要になることが多いです。多くの人々と出会い、子どものために協働できるのもこの分野を学ぶ魅力だと思います。

京都光華では、実習はもちろん、学園内の幼稚園、小学校の子どもたちや学科主催のこどもひろばといった実践の場でたくさん学ぶことができます。実践を積み重ねるなかで失敗して落ち込むことがあっても、教職員や仲間に支えられながら少しずつ保育者・教育者としての自信をつけて卒業していく学生の姿を何年も見てきました。本学科のアットホームな雰囲気のなかで、実践的に学ぶ4年間を過ごしてみませんか?

-

工藤 健司 講師KUDO Kenjiこども教育学科教授法の研究や教材開発だけでは,授業改善は困難です。そこで,授業改善に向けた教師の身体に焦点を当て,身体知としての教育的タクトについて研究を行っています。

工藤 健司 講師KUDO Kenjiこども教育学科教授法の研究や教材開発だけでは,授業改善は困難です。そこで,授業改善に向けた教師の身体に焦点を当て,身体知としての教育的タクトについて研究を行っています。修士(教育学)

教育・保育、

理科教育、教師教育

学校教育や授業において,これまで当たり前とみなされてきたことあるいは教師自身が無意識にしている行為やふるまいを改めて問い直すことで,「教える」「学ぶ」ことの本質的な意味が少しだけ見えてくると同時にわからないことも見えてきます。この「教育の当たり前」や「無意識の行為」の背景にあることを追究していくと様々な歴史的背景や人間の身体のあり様などに行きつきます。学校現場にワクワク,ドキドキの面白い授業が展開されることを考えながら研究できることが一番の魅力です。

「教育」という営みは,人と人との関係の中で行われます。教師が子どもや授業をどのように捉えるのかによって,行為やふるまいは変わってきます。教育や授業について様々な視点から考え,面白い授業を創造するための方法をともに探究していきましょう。

-

柳生 和代 講師YAGYU Kazuyoこども教育学科保育環境/SEL(非認知能力・社会情動的スキルの育成)

柳生 和代 講師YAGYU Kazuyoこども教育学科保育環境/SEL(非認知能力・社会情動的スキルの育成)学士(教育学)

教育・保育、

幼児教育学

幼稚園や保育園の先生は遊んでいるだけ?お世話をしているだけ?・・・とんでもありません。乳幼児期の遊びや生活の中で育まれているものは、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。子どもが楽しく遊び生活し育っていく日々の営みの中には、子どもの姿から導かれた保育者の願いや意図が潜在しているのです。そこには、専門職としての保育者の在り様が大きく関わります。光華では、SEL(Social and Emotional Learning)という非認知能力を育む教育を大切にしています。これからのVUCAの時代にwell-beingを求めて人と共によりよく生きていくためには、乳幼児期の育ちがとても重要なのです。これからの世界をつくっていく子どもたちへの保育・教育はこれから一層重要になります。

光華女子学園は学園内に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学、大学院があります。特に幼稚園と大学は同敷地内にあり、いつでもすぐに行き来できる環境です。そのため、1年生から園へ見学に行ったり、大学に園児を招いたり、授業の中で学んだことを園児の前で実践する機会をたくさんもつことができます。保育実習や幼稚園教育実習に行く前に園児と触れ合い、具体的に学ぶことができることから、不安が解消され、実習に自信をもって臨むことができると好評です。なにより、園児がかわいくて、「やっぱり先生になるっ!」という気持ちが高まるのだとか。幼稚園でもSELを育む保育を展開しており、大学と幼稚園と連携して研究をしていきます。

-

中平 みわ 教授NAKAHIRA Miwa看護学研究科長看護学科オーストラリアの大学で老年看護について学び、研究してきました。現在は、アロマセラピーやレイキなど、オーストラリアの医療や福祉の現場でも使われている補完療法を取り入れた研究を行っています。高齢者や介護者の心と体の健康を支える新しいケアのかたちを探っています。

中平 みわ 教授NAKAHIRA Miwa看護学研究科長看護学科オーストラリアの大学で老年看護について学び、研究してきました。現在は、アロマセラピーやレイキなど、オーストラリアの医療や福祉の現場でも使われている補完療法を取り入れた研究を行っています。高齢者や介護者の心と体の健康を支える新しいケアのかたちを探っています。修士(看護学)GradDip(Geront Nrs)

看護・公衆衛生、

老年看護学

私は看護師としての臨床経験を経て、オーストラリアの大学で高齢者看護を専門的に学び、現地の先生方と研究や教育に取り組みました。オーストラリアなどの先進国では、認知症ケアの現場でアロマセラピーやマッサージ、アニマルセラピーといった非薬物療法が広く活用されています。日本ではまだ十分に知られていないため、研究・教育・社会活動を通じてその魅力を伝え、多くの人の生活に役立てたいと考えています。

高齢者ケアは、これからの社会にとってとても大切な分野です。私はオーストラリアで高齢者看護を学び、アロマや動物とのふれあいなど、薬に頼らないケアの魅力を知りました。みなさんも自分の興味を大切にし、世界に目を向けて学んでみませんか?

-

茎津 智子 教授KUKITSU Tomoko看護福祉リハビリテーション学部長看護学科遺族となる子どものグリーフケアについて考えています。これまで死別を体験した子どもを持つ親や小中学校の教員、ボランティアとして遺族となる子どもを支える方たちへの調査などを行ってきました。

茎津 智子 教授KUKITSU Tomoko看護福祉リハビリテーション学部長看護学科遺族となる子どものグリーフケアについて考えています。これまで死別を体験した子どもを持つ親や小中学校の教員、ボランティアとして遺族となる子どもを支える方たちへの調査などを行ってきました。修士(看護学)

看護・公衆衛生、

小児看護学

小児看護学とは、文字通り子どもの看護で子どもへのケアを中心に実践をします。しかし、子どもは一人で存在しているわけではなく、

その家族の存在も大きな位置を占め、家族にとっても子どもが病気になったり、療養生活を送ることになる場合にさまざまな思いをかかえることになります。子どもにとって今、何が一番大切か、家族にとっても同様に何が一番大切かを考えていきますが、年齢が大きな子どもであれば時には相反する思いを持っている場合もあります。それは看護としての難しさでもありますが、子どもと家族にとって最も大切なことは何かを考え、支援することは大きなやりがいでもあります。看護を志したいと思った時、私は人が好きか、人に関心があるかをぜひ考えてみてください。看護はさまざまな思いや価値観を持った人々と接する仕事です。その人々と向き合うこと、人と接することが好きということが大切なことのように思います。

将来のことを考えるとき、自分はどのようなことに関心があったり、好きなのかと、まず自分と向き合ってみてください。 -

徳永 基与子 教授TOKUNAGA Kiyoko看護学科長看護学科ICTを活用した看護基礎教育における授業設計及び評価 臨床判断能力の育成に向けた授業設計及び評価

徳永 基与子 教授TOKUNAGA Kiyoko看護学科長看護学科ICTを活用した看護基礎教育における授業設計及び評価 臨床判断能力の育成に向けた授業設計及び評価博士(人間科学)

看護・公衆衛生、

基礎看護学、看護教育学

ICT(情報通信技術)を活用して、看護基礎教育における授業の質を高めることを目指しています。特に、看護師にとって重要な「臨床判断力」を育てるための授業設計とその成果の評価に焦点を当てています。ICTを使うことで、学生一人ひとりに合った学習支援が可能になり、反転授業やシミュレーション教材の活用により、実践力のある看護師の育成につながる点が大きな魅力です。

コンピュータやタブレットなどのICT(情報通信技術)を使うことで、少ない先生の数でも、たくさんの学生に向けてわかりやすい授業を行うことができます。また、自分のペースで勉強できるしくみも整っていて、授業の前に動画などで学ぶ「反転授業」も取り入れています。さらに、実際の看護の場面で大切な「どう判断して動くか」を学べる教材も使って、看護師にとって必要な力をしっかり身につけることができます。

-

貞岡 美伸 教授SADAOKA Minobu看護学科・日本のリプロダクティブヘルス&ライツ―生むことをめぐる課題

貞岡 美伸 教授SADAOKA Minobu看護学科・日本のリプロダクティブヘルス&ライツ―生むことをめぐる課題

・代理懐胎是非論の分析-出産の倫理

・性差医学とウィメンズヘルス

・人間の皮膚科学とケア博士(学術)

看護・公衆衛生、

母性看護学、倫理学、ウィメンズヘルス

母性看護学は、女性の健康を「セクシュアル・リプロダクティブヘルス&ライツ」の視点から捉え、女性の各ライフステージにおける発達課題と健康を判断し、必要な看護を対象に実践します。さらには、いのちが創造され、いのちを生み育む人々を支える看護学です。加えて大学生さん、ご自身が心身共に健康で生活できるようになるために必要な看護学でもあります。母性看護学の奥深さが実感できるでしょう。

看護師は、いのちをまもり支える専門職です。

患者さんの身体的・精神的・社会的な側面から判断し、看護を提供することで、患者さんの健康と生活を支援します。目の前の対象の複雑な現象を先ずは受けとめて、看護を実践できるようになりましょう。

「光華で、お待ちしております!!」 -

清水 房枝 教授SHIMIZU Fusae看護学科①病院で働く看護職の就業継続要因に関する研究、②病院に勤務する看護師が患者から受ける暴言・暴力の要因に関する研究、③看護大学生が4年間で感じる職業コミットメントの変化に関する研究をしています。

清水 房枝 教授SHIMIZU Fusae看護学科①病院で働く看護職の就業継続要因に関する研究、②病院に勤務する看護師が患者から受ける暴言・暴力の要因に関する研究、③看護大学生が4年間で感じる職業コミットメントの変化に関する研究をしています。学長学事顧問

修士(看護学)

看護・公衆衛生、

基礎看護学、看護管理学

coming soon

coming soon

-

畠中 香織 教授HATANAKA Kaori看護学科日本のケア現場では、多くの外国人が働き国際化が進んでいます。外国人と日本人が、お互いを理解し協力しあえる職場環境について研究しています。私がアメリカで看護師として働いた経験を活かし、異なる文化や価値観を持つ人々が協働できる方法を探り、日本のケア現場を豊かにしたいと考えています。

畠中 香織 教授HATANAKA Kaori看護学科日本のケア現場では、多くの外国人が働き国際化が進んでいます。外国人と日本人が、お互いを理解し協力しあえる職場環境について研究しています。私がアメリカで看護師として働いた経験を活かし、異なる文化や価値観を持つ人々が協働できる方法を探り、日本のケア現場を豊かにしたいと考えています。博士(文化科学)

看護・公衆衛生、

在宅看護学、国際看護学

在宅看護は、患者が自宅で安心して生活し、必要な医療や看護を受けられるよう、患者の生活背景や家族関係を理解し、個別性を尊重したケアを提供する力を育てます。さらに、訪問看護師としては、患者一人ひとりのニーズに合わせた支援を提供し、柔軟な対応力やコミュニケーション力を高められます。

国際看護では、多文化社会で看護を実践する力を養います。異なる文化や価値観を持つ人々と接し、健康観の違いを理解し尊重する姿勢を学びます。国際的な保健医療システムを理解し、どこでも実践できる看護スキルを習得します。

どちらも、人々の生活と健康を支える視野と実践力を備えた看護師として成長していくことができます。海外で看護師として働き、文化や言葉の違いを乗り越えることで、個人としてもチームとしても強くなり、より良いケアを提供できることを実感しました。また、多くの国の友人とも出会うことができました。

看護師として働くことは、さまざまな背景を持つ人々と出会い、視野を広げる貴重な経験に繋がります。皆さんも一緒に、看護について考えてみませんか。 -

岡本 華枝 准教授OKAMOTO Hanae看護学科・看護実践能力の可視化と教育デザインに関する研究

岡本 華枝 准教授OKAMOTO Hanae看護学科・看護実践能力の可視化と教育デザインに関する研究

・多重課題対応力を育む臨床判断能力に関する研究

・インストラクショナルデザインに基づく看護教育に関する研究修士(看護学)

看護・公衆衛生、

成人看護学、看護教育学

成人看護学では、急性期や慢性期にある人々の身体的・精神的な変化を的確に捉え、先を読みながら支援する看護を学びます。急性期には症状の変化に迅速かつ的確に対応する力が求められ、慢性期には長期的な療養や再発予防への支援が重要です。どのような状況でも、看護師は単なるケア提供にとどまらず、その人の価値観や生活背景に目を向け、根拠に基づいて判断・行動する力が必要とされます。こうした学びを通じて、看護実践能力と臨床判断力が培われます。成人看護学は、「その人にとっての最善のケアとは何か」を考え続ける力を育む、深い学びの場です。

看護は、「今、目の前で何が起きているのか」を捉え、少し先を見据えて行動する力が求められる仕事です。成人看護学では、回復を目指す人や慢性とともに生きる人を支える中で、看護の専門性ややりがいを実感できます。「人の力になりたい」という気持ちがあれば、きっとあなたの学びは深まります。私たちと一緒に、看護の第一歩を踏み出しましょう。

-

炭本 佑佳 准教授SUMIMOTO Yuka看護学科骨格筋などの体組成が、がん治療によってどのように変化ししていくのか、その変化が有害事象や予後に影響を及ぼしているのか解明することを研究テーマとしています。また、運動などの身体活動と社会経済的要因との関連を解明することも研究テーマとしています。

炭本 佑佳 准教授SUMIMOTO Yuka看護学科骨格筋などの体組成が、がん治療によってどのように変化ししていくのか、その変化が有害事象や予後に影響を及ぼしているのか解明することを研究テーマとしています。また、運動などの身体活動と社会経済的要因との関連を解明することも研究テーマとしています。修士 (看護学) 博士 (スポーツ健康科学)

看護・公衆衛生、

成人看護学

看護は、医師や薬剤師などと比べて、患者さんととても近い距離で関わる仕事です。体のケアだけでなく、心や生活のことにも寄り添い、一緒に困難を乗り越える中で、気持ちを分かち合える瞬間があります。そうした時に感じる喜びややりがいは、看護ならではの魅力です。

私たちが担当する成人看護では、手術後などの急性期から、長く関わる慢性期まで、患者さんの「いのち」と「くらし」を支える看護を学びます。変化の多い現場での判断力と、人に寄り添い続ける力の両方が身につく、やりがいのある分野です。看護は、その人が自分らしく、幸せに暮らしていけるように支える仕事です。ときには大変なこともありますが、その分、自分自身とも向き合い、成長することができるとても素敵な仕事です。

高校生の今だからこそ、いろいろな人々と出会い、多様な考え方や感じ方に触れてみてください。そうした経験が、きっと将来、看護の道でもあなたの力になります。 -

田渕 紗也香 准教授TABUCHI Sayaka看護学科・母子保健サービスと母子の健康指標の関連

田渕 紗也香 准教授TABUCHI Sayaka看護学科・母子保健サービスと母子の健康指標の関連

・ビッグデータを用いた看取り介護に関する研究

・血友病と周辺女性の経験に関する研究

研究テーマは学際的なものが多いため、社会学や疫学などの研究者との共同研究や、当事者参加型研究を行っています。修士(公衆衛生学)

看護・公衆衛生、

公衆衛生看護学、保健医療社会学

公衆衛生の理念に基づき、地域の人々の健康とwell-beingの実現のため、あらゆる段階での予防看護活動(保健師活動)について教育・研究しています。この分野では、背景にある地域特性やシステムの課題に目を向けて、問題が顕在化した人だけではなく潜在する健康課題を予測あるいは同定し、地域住民や多職種と協働しながら、その解決に向けてアプローチする方策を創出することも求められています。つまり、公衆衛生看護学は、広域的・創造的かつダイナミックな看護分野であるといえます。

医療看護の現場では、身体の不調を自覚して医療を求めてくる人を対象としますが、公衆衛生看護は、病気に気づいていない人や、病気や老化の予防に関心がない人たちも含めたすべての人々を活動の対象としているところに特徴があります。

対象は、個人のみならず、地域や社会、制度にも働きかけていく看護専門職です。「予防」の考え方を学んで、地域の人々の健康とwell-beingの実現についてともに学びませんか。 -

西村 舞琴 准教授NISHIMURA Makoto看護学科糖尿病患者の「眠れない」をケアする――基礎看護の視点から、睡眠や生体リズムに注目した新しい介入方法の実装を目指しています。

西村 舞琴 准教授NISHIMURA Makoto看護学科糖尿病患者の「眠れない」をケアする――基礎看護の視点から、睡眠や生体リズムに注目した新しい介入方法の実装を目指しています。修士(人間健康科学)

看護・公衆衛生、

基礎看護学

基礎看護学では、幅広い看護実践の土台となる知識と技術を学びます。一つひとつの専門的な知識を積み重ねることで、対象となる人の身体の中で何が起こっているのかが理解できるようになり、それがその人の生活にどのような影響を及ぼしているのかも、次第に見えてきます。繰り返し練習して身につけた看護技術を実践の場で発揮し、その人の健康や安心に貢献できたときの喜びは、看護職としての価値や意味を自ら実感できる大切な瞬間です。基礎看護学での体験の積み重ねが、自分自身の看護観を育てていく出発点になるはずです。

基礎看護学では、教員や学生同士の対話や学び合いを通して、「なぜこのケアを行うのか」「それは誰のためなのか」と問い続けながら、看護の本質に触れていきます。奥深い看護の世界を、ともに探求しながら学ぶ時間は、きっとあなたの視野を広げてくれるはずです。人の生活と健康に寄り添う専門職としての第一歩を、ぜひ私たちと一緒に踏み出しましょう!

-

守口 絵里 准教授MORIGUCHI Eri看護学科・てんかんをもつ子どもの生活や支援についての研究

守口 絵里 准教授MORIGUCHI Eri看護学科・てんかんをもつ子どもの生活や支援についての研究

・乳幼児バイタルサインシミュレーターの開発に関する研究博士(保健学)

看護・公衆衛生、

小児看護学

小児看護学では赤ちゃんから中学生ぐらいまでの幅広い年齢の子どもを対象としているので、身体機能・認知機能・心理社会性など発達の状況が年齢によってまったく違います。そのため、子ども一人ひとりに合わせてどのような工夫が必要かを考えることが小児看護学の難しいところでもあり、興味深いところでもあります。

看護学科で学んでいる学生たちは「小児は難しそう」と思っている人も多いですが、小児期はみなさんがすでに通ってきた道です。子どものころ病気になったときにどんな体験をしたか、など思い出しながら考えてみると、実はとってもイメージしやすいと思いますので、一緒に学んでいきましょう。

-

山下 亜紀子 准教授YAMASHITA Akiko看護学科不妊女性の治療終結の意思決定過程、助産師の役割構築過程

山下 亜紀子 准教授YAMASHITA Akiko看護学科不妊女性の治療終結の意思決定過程、助産師の役割構築過程修士(看護学)

看護・公衆衛生、

母性看護学

母性看護学では、妊娠出産や赤ちゃんだけでなく、性と生殖・女性とその周囲の人々に対する看護を考えます。

本学看護学科では、わかりやすく工夫を凝らした講義・演習、様々な病院での様々な対象者とのかかわりが経験できます。是非オープンキャンパスなど見に来てくださいね。

-

キット 彩乃 講師KIT Ayano看護学科イギリスの大学院の修士課程で公衆衛生について学び、研究をしていました。現在は、子どもを育てる親の育児不安の発生要因や、青年期にあたる高校生や大学生が子育てにおいてしつけと称した体罰を必要と考えるかどうかについて研究しています。その国の文化・歴史・宗教などの影響を強く受ける子育てについて、国内外の経験を生かして、よりよい支援のかたちを探求しています。

キット 彩乃 講師KIT Ayano看護学科イギリスの大学院の修士課程で公衆衛生について学び、研究をしていました。現在は、子どもを育てる親の育児不安の発生要因や、青年期にあたる高校生や大学生が子育てにおいてしつけと称した体罰を必要と考えるかどうかについて研究しています。その国の文化・歴史・宗教などの影響を強く受ける子育てについて、国内外の経験を生かして、よりよい支援のかたちを探求しています。博士(医学)

看護・公衆衛生、

公衆衛生看護学

公衆衛生看護領域では、主に保健師の仕事とはどんなものなのかについて学びます。保健師は地域住民を対象に個人の困りごとを捉え、そこから地域の健康課題が何なのかを考え、地域全体が病気を予防して、健康に長生きできるようにアプローチをしていく職業です。「地域」を看るということで、看護師とは違った知識・技術が必要になります。地域に出る機会も多く、対象も赤ちゃんから高齢者まで様々です。本学では公衆衛生看護学を学ぶため、様々な科目・プログラムを用意しているので、保健師に興味のある方、是非、一緒に学びましょう!

本学では留学生も含めて多様な学生さんたちが学んでいます。新型コロナウィルスが終息してからは海外との交流も活発に行っています。特に看護学科ではインドネシア海外看護研修を行っており、現地の医療現場、保健所などを訪問しています。インドネシアは国民の約9割がイスラム教徒なので、異なった文化・宗教のもと暮らす人びとの生活も学ぶことができます。現地の大学生も本学に研修のために来日しているので、その時は日本にいながら異文化理解を深めることができます。ぜひ、本学の看護学科で多様な人々に看護を提供する大切さ、楽しさを一緒に学びましょう!

-

篠田 紀一郎 講師SHINODA Kiichirou看護学科精神科長期入院患者の退院支援

篠田 紀一郎 講師SHINODA Kiichirou看護学科精神科長期入院患者の退院支援

精神看護学領域に関する授業研究修士(看護学)

看護・公衆衛生、

精神看護学

精神看護学領域の魅了は、患者様と心の交流ができることです。こころの病気なので、私たちには見えないです。

だからこそ患者様と日頃からのかかわり(やケア)が、患者様の快復につながっていきます。

自分自身が治療へのツールとなり、言葉掛けや良くなってほしいと思う気持ちが相手に伝わり、回復していく患者様をみていると本当に良かったと思います。

これが最大のやりがいであり魅力です!!精神看護学領域は、他の看護学領域と違って医療的処置が少ないです。

自分自身が患者様と直接かかわっていくことで患者様が変化(回復)していきます。そのため様々の経験を積んで自分自身の引き出しを作っていき、魅力的な人へと成長していくことが、看護で活きてきます。

京都光華大学に来て、沢山学び、魅力的な人(看護師)となっていくお手伝いをさせて頂きます。ぜひとも光華へ!!お待ちしてます!! -

西川 秋子 講師NISHIKAWA Akiko看護学科ヨーガ療法の心身への効果について研究しています.高齢者だけでなく,介護者やケアする看護職(看護学生)も対象としています.

西川 秋子 講師NISHIKAWA Akiko看護学科ヨーガ療法の心身への効果について研究しています.高齢者だけでなく,介護者やケアする看護職(看護学生)も対象としています.修士(保健看護学)

看護・公衆衛生、

老年看護学

ヨーガは高齢者にとって取り組みやすい非薬物療法のひとつです.高齢者だけでなく介護する家族,ケアする看護職にとっても心身を整えることはとても大切です.ヨーガによってリラックスしたりポジティブな気持ちを持つことができ,関わっていてとても楽しいです.

看護は他者をケアするだけではありません.

看護学を学ぶことは自分自身を見つめなおす機会となります.また,様々な人生を生きる多くのひとと深く関わることで,貴重な学びが得られます.看護学科は座学・演習・実習もあり大忙しですが,充実した4年間をぜひ一緒に勉強しましょう! -

西田 美紀 講師NISHIDA Miki看護学科医療的ケアが必要な難病患者さんの在宅生活やQOL(生活の質)向上を支援する研究に取り組んでいます。

西田 美紀 講師NISHIDA Miki看護学科医療的ケアが必要な難病患者さんの在宅生活やQOL(生活の質)向上を支援する研究に取り組んでいます。修士(臨床心理学)

看護・公衆衛生、

在宅看護学

在宅看護の魅力は、療養者さんの「いつもの暮らし」や「望む暮らし」に向けて、地域の人たちと協力して取り組めることです。そうした暮らしの中で、人が本来持つ自然治癒力が引き出され、病気を抱えながらも自分の人生を歩めることがあります。その過程に関わることができるのが在宅看護ならではの魅力です。医療という枠組みを超えて生活の場に寄り添い、その人の力や可能性を支援していく在宅看護は、看護の原点を感じられる分野だと考えています。

在宅看護は、人々の暮らしの中にある看護です。授業では、療養者さんの生活を身近で感じながら、他職種や地域の人々との連携を意識できるように、当事者や福祉関係者のお話を聞く機会も設けています。また、最先端の在宅医療機器とケアについて学べるよう、在宅看護技術の演習にも力を入れています。一方的に知識を受け取るのではなく、教員とのコミュニケーションやグループワークを通して、学生が主体的に、そして楽しく学べる環境づくりを大切にしています。ぜひ、一緒に在宅看護について学んでいきましょう!

-

葉狩 由香子 助教HAGARI Yukako看護学科・幼児期の子をもつ保護者に対する包括的性教育

葉狩 由香子 助教HAGARI Yukako看護学科・幼児期の子をもつ保護者に対する包括的性教育

・分娩期の指導場面における新人助産師に活用した教材の教育効果の検証修士(教育学)

看護・公衆衛生、

母性看護学、助産学

母性看護学では、セクシュアリティ、ジェンダー、ウィメンズヘルス、リプロダクティブヘルス・ライツ(性と生殖の健康と権利)、倫理観などをもとにして、女性と子どもとその家族が健康に過ごせるように支援することを学びます。「女性の一生」に関わる分野であり、女性と子ども、パートナーとその家族に対して、継続した支援、世代を超えた支援をし続けることができるところが魅力です。

はじめまして。助産師で母性看護学を担当しています。女性の一生に寄り添う分野です。価値観の多様化が進み、性の多様性についても社会の理解が進んできました。今を生きる、これからを生きる女性と子ども、その家族の、それぞれのウェルビーイングを目指して、支援できる看護職になることをサポートします。

-

廣田 直美 講師HIROTA Naomi看護学科災害時の学校避難所における養護教諭の健康支援活動に関する研究、保健師の連携に関する研究

廣田 直美 講師HIROTA Naomi看護学科災害時の学校避難所における養護教諭の健康支援活動に関する研究、保健師の連携に関する研究修士(看護学)

看護・公衆衛生、

公衆衛生看護学

公衆衛生看護学は暮らしを営むすべての人々が対象です。地域に暮らす人々の背景は多種多様で、その価値観も人の数ほど違いがあります。公衆衛生看護を担う保健師は、健康づくりをキーワードに人々の背景や価値観を理解しながら、関わる人々がその人らしく暮らしていけるよう支える職業です。対象者が生き生きと暮らし続けていることに関われる保健師の仕事は仕事の経験としてだけでなく、人生経験として大変貴重なものであると感じています。

普段、なかなか目に触れにくい公衆衛生看護分野の専門職である保健師ですが、皆さんが赤ちゃんの時、乳幼児健診で必ずあっている専門職です。公的な機関(保健所や保健センター)だけでなく、働く人の健康(産業保健)、児童生徒の健康づくり(学校保健)でも活動しています。みなさんの健康に実は関わっている保健師や公衆衛生看護学について、ぜひ、いっしょに学んでみませんか。

-

森光 優 講師MORIMITSU Yu看護学科補完療法を活用した看護師のストレスマネジメント

森光 優 講師MORIMITSU Yu看護学科補完療法を活用した看護師のストレスマネジメント修士(看護学)

看護・公衆衛生、

老年看護学

私の専門は老年看護学で、高齢者のケアにおいて、薬に頼らない「非薬物療法」の可能性に注目しています。アロマセラピーやレイキなどの補完療法は、不安や痛み、ストレスをやわらげる方法として活用されており、患者さんだけでなく、看護師自身のストレスケアにも役立ちます。高齢者と看護師、どちらの“こころとからだ”にも寄り添うケアを探求できることが、この分野の大きな魅力です。

本学では「ホリスティックヘルス」という特色ある科目があり、看護師として人を支えるために、まずは自分自身を大切にする「セルフケア」の方法を、実際に体験しながら学ぶことができます。「誰かを支えたい」という気持ちを一緒に育んでいきましょう。

-

金丸 恭子 助教KANEMARU Kyoko看護学科筋萎縮性側索硬化症の情動調節障害の解明

金丸 恭子 助教KANEMARU Kyoko看護学科筋萎縮性側索硬化症の情動調節障害の解明

筋萎縮性側索硬化症の症状進行に関連する要因の解明修士(看護学)

看護・公衆衛生、

成人看護学

成人看護学では、青年期以降の幅広い年齢の方々が、手術や慢性疾患などにより入院や治療を受ける際の看護について学びます。身体の回復を支えるだけでなく、その人らしい生活を大切にした関わり方が求められる奥深い分野です。授業では、医療の知識や看護技術だけでなく、「人と向き合う力」や「相手の気持ちを想像する力」を養います。病気を抱えながらも前向きに生きようとする方々に寄り添い、回復へと導く看護の力を一緒に学んでいきましょう。

看護は知識や技術の習得だけでなく、思いやりの心が大切な仕事です。学校で出会う人々や学びがその心を成長させてくれます。ここでその力を一緒に育てていきましょう。

-

鈴木 沙恵 助教SUZUKI Sae看護学科ゲーミフィケーションを活用したシミュレーション教材の開発と検証

鈴木 沙恵 助教SUZUKI Sae看護学科ゲーミフィケーションを活用したシミュレーション教材の開発と検証修士(看護学)

看護・公衆衛生、

基礎看護学

人の命や心に寄り添う看護の仕事は、大きなやりがいと感動があります。基礎看護学では知識や技術だけでなく、看護の歴史や看護に対する考え方も学びます。思いやりの心を育み、豊かな人間性を持った看護師を目指せます。

大学での毎日は、学びはもちろん、仲間と励まし合いながら成長できる、かけがえのない時間になります。夢に向かって、一歩ずつ前進していきましょう。未来の看護師を目指すあなたに、本学でお会いできるのを楽しみにしています。

-

戸田 真里 助教TODA Mari看護学科希少難病を抱えた方やご家族を巡る医療・看護・福祉に関する社会の仕組みについて研究をしています。

戸田 真里 助教TODA Mari看護学科希少難病を抱えた方やご家族を巡る医療・看護・福祉に関する社会の仕組みについて研究をしています。博士(学術)

看護・公衆衛生、

在宅看護学

私の専門は在宅看護学です。特に患者さんの数が非常に少なく、現在も有効な治療法が確立されていない「希少難病」を抱えた方々やそのご家族の在宅生活に関する研究を行っています。どのような病や障害を抱えても、だれもが住み慣れた自宅で生活ができることを探求することは魅力的であり、とても大切なことだと思っています。

私たちは当たり前に家で生活をしています。病気や障害を抱えても住み慣れた家で生活がしたいと思うことはごく自然な事です。ですが、病気や障害があることで、これまで通りにいかなくなることもあります。「在宅看護学」はだれもが住み慣れた家で生活ができるように考え支える「学」です。ぜひ、本学で在宅で必要とされる看護について一緒に学びましょう!

これまでの研究をまとめた書籍『からだがやぶれる 希少難病表皮水疱症』に関する紹介です。もし、興味や関心を持たれて読んでいただければ嬉しいです、

-

前川 瑞季 助教MAEGAWA Mizuki看護学科新人看護師教育にかかわる先輩看護師に関する研究

前川 瑞季 助教MAEGAWA Mizuki看護学科新人看護師教育にかかわる先輩看護師に関する研究修士(看護学)

看護・公衆衛生、

成人看護学

"成人看護学では、働きながら治療を受ける方や家庭を支える方など、人生の多くを担う成人期の人々に寄り添う看護を学びます。病気の治療だけでなく、生活・仕事・家族との関わりまで視野に入れた支援が求められます。手術や慢性疾患、がん看護など幅広い領域を通して、「その人らしく生きる」ことを支える力を育てます。人と深く関わり、人生に寄り添う看護の魅力がつまった分野です。

看護は、体だけでなく心にも寄り添う仕事です。うれしいことも大変なこともありますが、人の役に立てるやりがいがあります。大学では、知識や技術だけでなく、仲間や先生と一緒に成長できます。一歩ずつ、自分らしい看護師を目指していきましょう。

-

松山 洸斗 助教MATSUYAMA Hiroto看護学科ヒトのメラノプシン網膜神経節細胞に対する光刺激が睡眠に及ぼす影響、等

松山 洸斗 助教MATSUYAMA Hiroto看護学科ヒトのメラノプシン網膜神経節細胞に対する光刺激が睡眠に及ぼす影響、等修士(人間健康科学)

看護・公衆衛生、

基礎看護学

基礎看護学では、体温や血圧といったバイタルサインの測定や、体位変換、清潔ケアなど、看護の基本となる技術を学びます。これらの技術は、患者さんの安全と快適な生活を支える大切な手段です。からだのケアだけでなく、睡眠や生活環境といった「人のくらし」全体を支える力も必要です。たとえば、「よく眠れるように環境をととのえる」ことも看護の大切な役割です。光や音、ベッドの高さ、室温などを工夫して、患者さんが安心して休めるようサポートします。一つひとつの関わりは小さく見えるかもしれませんが、それが回復への大きな力になります。

看護の仕事は「人の健康を支える」だけでなく、「生活環境を整える」ことも大切にしています。特に睡眠は、学習や部活動、友だちとの時間、すべての元気のもと。夜更かしが続くと集中力が下がったり、体調を崩しやすくなったりします。もし、毎日の習慣やスマホの使い方を少し見直すだけで「もっとよく寝られる」としたら、勉強や課題、遊びのパフォーマンスもアップします。将来、看護や健康に関わる仕事を考えるなら、「どうすれば身近な生活から健康を守れるか」を一緒に学びませんか?あなたの「気づき」が、誰かの明日の元気につながります!

-

森本 かえで 教授MORIMOTO Kaede作業療法専攻長福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻精神障害や発達障害のある成人や子どもの社会参加支援を研究しています。具体的には、ICTを活用した学習支援、防災教育プログラムの開発、精神科リハビリテーションの技法確立や学習支援や子ども料理など、誰もが自分らしく社会で生活できる方法を探求しています。

森本 かえで 教授MORIMOTO Kaede作業療法専攻長福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻精神障害や発達障害のある成人や子どもの社会参加支援を研究しています。具体的には、ICTを活用した学習支援、防災教育プログラムの開発、精神科リハビリテーションの技法確立や学習支援や子ども料理など、誰もが自分らしく社会で生活できる方法を探求しています。修士 (経営学)(神戸大学) 博士 (保健学)(神戸大学) 修士( 医療福祉教育・管理学)(国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科)

リハビリテーション・福祉、

精神障害や発達障害を持つ成人や子どもへの社会復帰支援・生活支援

作業療法は、その人にとって「意味のある活動」を通して、心と体の健康をサポートする専門分野です。精神科領域では、心の病気や障害がある方が社会とつながり、自分らしく生きる力を取り戻すお手伝いをします。例えば、パソコン技能の習得支援を通して就労につなげたり、防災教育教材を開発して安心・安全な生活を支えたりします。子どもには、子どもクッキングや認知機能トレーニングをとおして、生活支援をしていきます。病気や障害があっても、その人の「強み」に注目し、できることを増やしていく喜びがこの仕事にはあります。リハビリテーションの技法を確立する研究や、現場での実践を通して、一人ひとりの「生きやすさ」を実現できる点が作業療法の大きな魅力です。

皆さんは「リハビリの魔法使い」ってどんな仕事が知っていますか? キミの知らない未来が、ここから始まります。

「ありがとう」が、キミの手にささやかれます。人の笑顔を支える仕事に、挑戦してみませんか?キミの優しさが、誰かの希望になります。作業療法という医療技術を学び、誰かの役に立つそんな未来想像してみましょう。

未来は、誰にだって開かれています。キミの好きなこと・得意なことをいかしてみてください。そして、大学生活はかけがえのないものです。トモダチを作り、遊んで、勉強してたのしい4年間を過ごしてください。 -

北山 淳 教授KITAYAMA Atsushi福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻「小学生の生活習慣、体組成、運動機能とロコモティブ・シンドロームの関連性を明らかにし、早期予防に向けた健康指導モデルの構築を目指す研究」

北山 淳 教授KITAYAMA Atsushi福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻「小学生の生活習慣、体組成、運動機能とロコモティブ・シンドロームの関連性を明らかにし、早期予防に向けた健康指導モデルの構築を目指す研究」医学(博士)

リハビリテーション・福祉、

発達障害作業療法

作業療法学の魅力は、身体的・精神的・社会的な側面から「その人らしい生活」を支援できる点にあります。特に発達期の子どもに対しては、日常生活や遊びを通して身体機能や社会性を高め、将来にわたる健康基盤を築くことができます。また、医療や福祉だけでなく、教育や地域づくりの分野にも関与できる幅広さも特徴です。作業療法は、その人が「自分らしく生きる」ことを支える実践的かつ創造的な学問領域です。

作業療法は、けがや病気、障害などで困っている人が「自分らしい生活」を取り戻せるようにサポートする仕事です。リハビリといっても、体を動かすだけでなく、日常生活の中の「できること」を増やしていくのが大きな特徴です。子どもには遊びを通して発達を促したり、高齢の方には趣味や生活を続けられるよう支援したりします。「人の役に立ちたい」「誰かを笑顔にしたい」と思っている人にとって、作業療法はとても魅力的な分野です。

-

木下 栄子 講師KINOSHITA Eiko福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻①地域に暮らす精神障がいを抱えた人の自己決定がその人の社会生活機能に及ぼす影響

木下 栄子 講師KINOSHITA Eiko福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻①地域に暮らす精神障がいを抱えた人の自己決定がその人の社会生活機能に及ぼす影響

②がん患者とその家族へのメンタルケア博士(保健学)

リハビリテーション・福祉、

精神障がいのリハビリテーション

精神障がいは目に見えない障がいですが、人との交流、夢中に何かを創作すること、軽い運動など様々な活動を通して改善が期待できる障がいです。対象者の困りごとにしっかり耳を傾け、その人の状況にあった活動を選択し提供することで、元気を取り戻していくことに貢献できる、やりがいのあるお仕事です。

心と体はつながっており、影響しあっているという理論があります。心の障害であっても、体を動かすことで不調が改善したり、体に深刻な障害があっても、楽しい気持ちで満たされると免疫が高まり回復が早くなることもあります。心と体どちらにも働きかける作業療法士は、様々な障がいを抱えている人たちに寄り添えるリハビリテーションのエキスパートです。

-

瀬川 大 講師SEGAWA Dai福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻高齢者が健康を維持し、元気に暮らし続けるために、「介護予防」に関する研究をしています。特に、地域に暮らす高齢者の身体機能や認知機能を測定し、その結果をもとに、効果的な介護予防の方法を検討しています。その一環として、地域の公民館で手を使う作業や頭を使う課題などの“作業活動”を取り入れた、楽しく参加できる介護予防教室を実施しています。

瀬川 大 講師SEGAWA Dai福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻高齢者が健康を維持し、元気に暮らし続けるために、「介護予防」に関する研究をしています。特に、地域に暮らす高齢者の身体機能や認知機能を測定し、その結果をもとに、効果的な介護予防の方法を検討しています。その一環として、地域の公民館で手を使う作業や頭を使う課題などの“作業活動”を取り入れた、楽しく参加できる介護予防教室を実施しています。博士(環境人間学)

リハビリテーション・福祉、

介護予防、作業療法

作業療法の魅力は、「その人らしい生活」を支えることにあります。高齢になっても、買い物や料理、趣味など、自分にとって大切な活動ができることは、元気に暮らし続ける力になります。体や頭を使う作業を通じて、楽しみながら健康を維持できる方法を地域で実践しています。一人ひとりの「やりたい」を大切にし、その実現をお手伝いする作業療法は、人の人生に寄り添えるとてもやりがいのある分野です。

できないことじゃなく、“できる”を一緒に見つける。それが作業療法士の仕事です。一人ひとりの想いに寄り添いながら、その人らしい暮らしを一緒につくっていきましょう。

-

岡山 友哉 助教OKAYAMA Tomoya福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻認知症のある人が大切にしている活動を続けながら、地域でその人らしく暮らせる支援について研究しています。

岡山 友哉 助教OKAYAMA Tomoya福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻認知症のある人が大切にしている活動を続けながら、地域でその人らしく暮らせる支援について研究しています。修士(保健医療学)

リハビリテーション・福祉、

高齢期領域の作業療法、認知症のある人に対する作業療法、回復期リハビリテーション病棟における作業療法

認知症になっても、自分らしく暮らし続けることはできます。その人が大切にしている活動や日常を支えるのが、作業療法の役割です。私は、認知症のある人が地域で安心して暮らせるよう、作業療法を通じた支援のあり方を研究しています。研究を通じて、生活支援に役立ちたいという思いと、作業療法の魅力と無限の可能性を社会に伝えたいと考えています。

作業療法士は、クライエントの「できるようになりたいこと」、「できる必要があること」、「できることが期待されていること」に寄り添い、その実現を支える専門職です。そして、その願いが叶った瞬間の喜びを、すぐそばで共有できるのもこの仕事の大きな魅力です。人の想いに寄り添い、共に喜びを感じられるセラピストを、私たちと一緒に目指してみませんか?

-

西谷 美智子 助教NISHITANI Michiko福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻「あかりバンク」という手作り照明を寄付する活動をしており,夜間介護のための照明環境について,また,照明が心身の健康に及ぼす影響について研究しています.

西谷 美智子 助教NISHITANI Michiko福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻「あかりバンク」という手作り照明を寄付する活動をしており,夜間介護のための照明環境について,また,照明が心身の健康に及ぼす影響について研究しています.博士(学術)

リハビリテーション・福祉、

精神科作業療法、基礎作業学

精神科作業療法では,ものづくりやレクリエーションを通して,自分の特性を理解し,より良い生活を送るためのヒントを見つけていきます.自分の好きな作業に没頭することは,心身の健康のために,とても大切です.精神科作業療法は,楽しく,やりがいのある仕事だと思います.

作業療法は,自分の好きな事を活かして,誰かの役に立つことが出来る素敵な仕事です.ものづくりが好きな人,自分で考えて工夫することが好きな人,人と関わることが好きな人,ぜひ作業療法を学んでいただきたいです.作業療法を学ぶことで,誰かの力になれるだけでなく,自分自身の生活も豊かになります.

あかりバンク、

-

関 道子 教授SEKI Michiko福祉リハビリテーション学科長福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻地域在住高齢者のオーラルフレイル予防・摂食嚥下機能低下予防/嚥下調整食レベルの和菓子の物性研究/進行性失語のコミュニケーション支援

関 道子 教授SEKI Michiko福祉リハビリテーション学科長福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻地域在住高齢者のオーラルフレイル予防・摂食嚥下機能低下予防/嚥下調整食レベルの和菓子の物性研究/進行性失語のコミュニケーション支援地域連携推進センター長

修士(人間科学)

リハビリテーション・福祉、

地域言語聴覚療法 摂食嚥下障害学 発声発語障害学

「話すこと」と「食べること」は口からのどにかけて共通の器官を使っています。言語聴覚士は「話すこと」「食べること」の機能について脳の働きとの関係を理解し、それぞれの障がいがある人の支援を行うリハビリテーションの専門職です。「話すこと」「食べること」に障がいがあっても、コミュニケーションを楽しむことや、食べものを美味しく食べることのサポートを行って、当事者さんやご家族に喜んでもらえるところに、魅力があります。

言語聴覚士になるための学びは、声やことば・聴こえだけでなく、脳の機能を含めた医学・心理学・言語学・社会福祉・栄養学など幅広い分野にまたがる、学際的な領域です。それらの専門的な知識を生かして、適切な支援やリハビリテーションを行った結果、患者さんが良い方向に向かわれた時には、大きな喜びを感じることができます。

「誰かの助けになる仕事に就きたい」「自分の専門を持って、人を援助したい」という気持ちがある人は、ぜひ、京都光華のオープンキャンパスに参加して、教員や学生から、この仕事や学びについての話を聞いてみてください。 -

河村 民平 教授KAWAMURA Mimpei言語聴覚専攻長福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻言語コミュニケーションに関わる脳の神経メカニズムを考慮した小児療育および成人リハビリテーションについての研究を進めています。

河村 民平 教授KAWAMURA Mimpei言語聴覚専攻長福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻言語コミュニケーションに関わる脳の神経メカニズムを考慮した小児療育および成人リハビリテーションについての研究を進めています。博士(健康科学)

リハビリテーション・福祉、

神経科学、リハビリテーション科学

ことばを介した高度なコミュニケーション能力は、ヒトの進化に最も貢献した能力です。

ことばは使い方ひとつで相手のこころやからだをザワザワと変化させる力があります。

ことばの持つ可能性は無限です。

ある理由でことばをうまく使えない・使えなくなった当事者に対して、

科学の知見を応用した方法で治療を行うことで、その当事者の人生が少しでもハッピーになることを思い描いています。人工知能(AI)が進化するなか、言語聴覚士(スピーチセラピスト)の仕事内容は、AIでも分析困難なヒトの本質に関わることのできる素晴らしい職業です。

「キミの知りたい」がきっと言語聴覚専攻にありますので、思い切って飛び込んできてください。

4年間、共に頑張りましょう!! -

上田 敬太 教授UEDA Keita福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻脳のことを研究しています。交通事故や、脳内出血などいろんな原因で脳が傷つきますが、そのあと残る症状(後遺症)は、傷ついた場所などによって様々です。患者さんにご協力いただきながら、どんな脳の傷が、どんな症状を引き起こすのかを研究しています。

上田 敬太 教授UEDA Keita福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻脳のことを研究しています。交通事故や、脳内出血などいろんな原因で脳が傷つきますが、そのあと残る症状(後遺症)は、傷ついた場所などによって様々です。患者さんにご協力いただきながら、どんな脳の傷が、どんな症状を引き起こすのかを研究しています。博士(医学)

リハビリテーション・福祉、

精神医学 特に器質性精神医学(脳そのものの問題から生じる精神機能の症状)

脳は本当によくできています。また、どれだけ医学や研究が進んでも、まだまだ分からないことが残っています。治療や対処法のことになると、さらにいろいろとわからないことがあります。不思議なことを解き明かしたい、わからないことをわかるようにしてみたい、という知的好奇心は一生満たされると思います。おまけとして、患者さんの役に立てればいいですよね。

すでに、科学でいろんなことが解明されていると思いますか?実は、そんなことはなく、まだわかっていないことはすごくたくさんあります。特に医学や生命関係のことは、わからないこともまだまだたくさんあります。不思議なことを解明していける、そういう仕事を探している方は、脳に関する仕事が面白いと思いますよ!

-

高井 小織 准教授TAKAI Saori福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻・聴覚障害のある若者の自己開示・自己権利擁護意識の発達について

高井 小織 准教授TAKAI Saori福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻・聴覚障害のある若者の自己開示・自己権利擁護意識の発達について

・周囲との関係性の中で言語運用力をどのように培うのか修士(応用人間学)

リハビリテーション・福祉、

聴覚障害学 聴覚障害教育学

聴覚は、言語の発達や周囲の人との関わりの中で重要な役割があります。一方、いろいろな聴覚障害のある子どもたちは、残された聴覚やそれ以外の幅広い感覚を総合的に脳を駆使し、また周囲の人との豊かなコミュニケーションの中で、自分らしく生きる力を培っています。私は少し長いスパンをもって成長していく彼らと対話を続けることに一番の魅力を感じています。

これからの時代どれだけAIが発達しようと、若いあなたがたが周りの人と対話を続けながら仲間とともにしなやかに成長することを願います。聴覚や言語・発達に関わるこの分野の学問は、たくさんの疑問や不思議をもちながら、実りの多い成果を自分自身にもたらしてくれます。そして、歴史や社会を考える力がついてきます。一緒に楽しみましょう!

片耳難聴の当事者団体「きこいろ」副代表をしています。、

-

大橋 良浩 講師OHASHI Yoshihiro福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻高次脳機能障害への認知・神経心理学的アプローチ、会話支援アプリ開発

大橋 良浩 講師OHASHI Yoshihiro福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻高次脳機能障害への認知・神経心理学的アプローチ、会話支援アプリ開発修士(人間・環境学)

リハビリテーション・福祉、

高次脳機能障害

「高次脳機能障害学」は、脳損傷を通して脳と人間の言動を学ぶ興味深い分野です。当事者の方とじっくりお話する機会も多く、人との「触れ合い」が好きな人には向いていると思います。

「脳の研究」と聞くと、「難しそう・・」という印象があると思います。確かに難しい面もありますが、当事者の方々と「あーでもない。こーでもない」とワイワイ言いながら実証研究を行ったりする場面もあります。気軽に覗いてみてください!

-

水谷 八千代 講師MIZUTANI Yachiyo福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻子どもの「語り(ナラティブ)」の発達について。語りとは、過去や未来について系統立てて語ることです。「お昼ごはんにうどんを食べた」などが語りのはじまりです。

水谷 八千代 講師MIZUTANI Yachiyo福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻子どもの「語り(ナラティブ)」の発達について。語りとは、過去や未来について系統立てて語ることです。「お昼ごはんにうどんを食べた」などが語りのはじまりです。学士

リハビリテーション・福祉、

言語発達障害学 発声発語障害学

わたしは言語聴覚士です。言語聴覚士は話すこと、聞くこと、読むこと、書くこと、食べることに障害を持つ方に対応するスペシャリストです。患者様、お子様が少しずつ変化する様子を間近で見とどけ、自分自身も成長できる仕事だと思います。

人とかかわることが好きな人、子どもと遊ぶことが楽しい人、食べることが大好きな人は言語聴覚士に向いていると思います。間口も広く、奥も深い仕事です。

-

柿本 明日香 助教KAKIMOTO Asuka福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻認知症の支援について研究しています。記憶や注意、言語などの認知機能評価を通して認知症の初期段階から適切な支援やケアを提供するための方法論や進行可能性を予測する要因について調べています。

柿本 明日香 助教KAKIMOTO Asuka福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻認知症の支援について研究しています。記憶や注意、言語などの認知機能評価を通して認知症の初期段階から適切な支援やケアを提供するための方法論や進行可能性を予測する要因について調べています。修士(教育学)

リハビリテーション・福祉、

認知症、音声障害、成人教育学

認知症は身近な疾患ですが、何もできなくなるという否定的なイメージがまだ強くあるのが現状です。それらを変えていくには、認知症の人の能力を最大限に生かし、安心して生活できる環境を整えることが重要です。誰もが安心して暮らせるまちづくりとは?人と人との繋がりができる場とは?などと認知症を起点に身近なことから考え、他人と想いを共有し、実現に向けて共に活動していく…そんな学びができる分野です。

タイパとかコスパとかの考え方は自分にちょっと合わないな…、苦手かも…、それよりも「じっくりと一人一人に関わりながら困っている人の役に立ちたい…」そう考えている人には言語聴覚士が向いています。専門知識や技術を身につけていくための勉強は簡単ではありません。でも一生懸命に勉強したことがそのまま患者さん、利用者さんに役立ちます。「誰かのために自分の力を役立てたい」そんな思いがある限り、私たち教員が全力でサポートします。大学は国家資格を取るだけが目的ではありません。この大学にはさまざまな活動や人との出会いが得られる機会があります。ぜひ充実した4年間にして下さい。

-

英 香里 助教HANABUSA Kaori福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻小児のことばの発達支援から成人の失語症リハビリまで、脳と言葉の関係を幅広く研究しています。

英 香里 助教HANABUSA Kaori福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻小児のことばの発達支援から成人の失語症リハビリまで、脳と言葉の関係を幅広く研究しています。博士(小児発達学)

リハビリテーション・福祉、

言語聴覚障害学

「言葉ってなんだろう?」そんな疑問に、科学と支援の両面から向き合えるのが、この分野の魅力です。言語聴覚士は、ことばや聞こえ、飲み込みに不安を抱える人のそばに寄り添う専門職。脳や心、ことばの不思議を探る学びは奥深く、続けるほどに新しい発見があります。

人の話をじっくり聞くのが好きな人。小さな変化に気づいたり、誰かの気持ちを想像したりするのが得意な人。目立たなくても、人の支えになる仕事に魅力を感じる人。脳科学や言語、コミュニケーション、心に興味がある人。医療・福祉・教育に関わる仕事を目指したい人。探究心のある人…ひとつでも当てはまるなら、きっとこの分野で活躍できます。大学4年間の学びの中で、あなた自身の役割や可能性を、少しずつ見つけていけるはずです。

-

千葉 晃央 准教授CHIBA Akio社会福祉専攻長福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻 人間健康学群家族支援、対人援助について研究しています。家族カウンセリング等を今も行い、最新のテーマと既存の理論を統合し、新たにまとめています。相談に来られたた方の理解をテーマに支援の現場に役立つよう努めています。

千葉 晃央 准教授CHIBA Akio社会福祉専攻長福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻 人間健康学群家族支援、対人援助について研究しています。家族カウンセリング等を今も行い、最新のテーマと既存の理論を統合し、新たにまとめています。相談に来られたた方の理解をテーマに支援の現場に役立つよう努めています。修士(人間科学)

リハビリテーション・福祉、

家族療法 家族支援 ソーシャルワーク 障害者福祉 児童福祉 社会福祉学 対人援助

相談に来られる方や福祉サービスを利用する状況は、人生のピンチかもしれません。その方の人生に向き合い、人生の節目を支える場面で役立つことがテーマです。そこでは多様な人生の先輩方の生き方、若い方の人生観にも触れます。それが自分自身の人生を考え、学ぶきっかけにもなります。相談に来られた方の「幸せ」を考え、いかに「未来」につながるよう関わることができるか。支援の中で、相談に来られている方に良いことが起きると、私たちも「うれしく」なります。その「喜び」を共有できるのがこの対人援助の領域です。そこでは、自分自身を使って支援をします。自分の個性を生かすことも大切です。自分らしい支援も見えてくるのも魅力です。

人にかかわる仕事は、同じ日は1日もなく、毎日「新しい」発見があります。また利用してくださった方やご家族から「ありがとう」という言葉をいただくこともあります。そうした「感謝」を直接いただく「喜び」もあります。そして、対人援助の多くはチームで行います。それぞれの強みを活かし、お互いに協力したり、補い合ったりしながらより良い支援につながるよう努力をします。そこでのチームワークは、どんな仕事においても重要です。さらに、支援の中では利用者の方から「信頼される」仕事でもあります。そうした仕事をしていることを周囲の方々も評価してくださることも多いです。皆さんも対人援助の「魅力」を体感してみませんか。

-

石井 祐理子 教授ISHII Yuriko福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻地域社会の課題に対して地域住民が主体的に解決に向けて取り組むための、様々な仕組みや効果的な手法を検討する

石井 祐理子 教授ISHII Yuriko福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻地域社会の課題に対して地域住民が主体的に解決に向けて取り組むための、様々な仕組みや効果的な手法を検討する学生部長、学生相談室長

修士(社会福祉学)

リハビリテーション・福祉、

地域福祉

地域住民が主体的に参加する行動様式として、ボランティア活動があります。ボランティア活動は誰でもいつでも参加でき、やりたい活動や関わりたい人などを自らが選んで取り組みます。「自分で考え行動する」と、上手くいかないこともありますが、一方で想定以上の楽しさや感動、学びを得ることもたくさんあります。そんなボランティア活動の魅力を多くの人に体験していただくことで、その延長線上にひとり一人が大切にされる社会が創出できるのではと考えています。

自分のやりたいことや将来なりたい自分を見つけることは、時間もかかるしし簡単な事ではありません。ただ今は関心がないような話でも、いつか役に立つ日が来るかもしれません。感性が柔らかい今のうちに、あらゆるジャンルのあらゆる専門家の話を聞いてみてください。思いがけない出会いがあるかもしれません。

-

越智 紀子 教授OCHI Noriko福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻子どもたちのより良い育ちのために、教育と福祉に何ができるかを研究しています。現在は、特に不登校やサポートルームに関すること、また海外の幼児教育者養成について研究しています。

越智 紀子 教授OCHI Noriko福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻子どもたちのより良い育ちのために、教育と福祉に何ができるかを研究しています。現在は、特に不登校やサポートルームに関すること、また海外の幼児教育者養成について研究しています。修士(人間科学)

リハビリテーション・福祉、

子ども家庭福祉、スクールソーシャルワーク

子どもたちの未来を支える社会のあり方を、一緒に考えていけることがこの分野の魅力です。子どもたちのより良い育ちのために、就学前から学校教育まで、子どもに関わる専門職や支える人々、その支援や連携のあり方などについて学んでいきます。

本学では、フィールドワークの機会が多くあります。仲間とともに実践力を磨きながら、子どもの笑顔を未来へつなげていけるような学びを大切にしています。

-

浜内 彩乃 准教授HAMAUCHI Ayano福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻地域で生活する人々の心理的問題とその支援に関すること及び、メンタルヘルスに関する知識・理解の促進の方法について研究しています

浜内 彩乃 准教授HAMAUCHI Ayano福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻地域で生活する人々の心理的問題とその支援に関すること及び、メンタルヘルスに関する知識・理解の促進の方法について研究しています修士(教育学)

リハビリテーション・福祉、

精神保健福祉、精神分析

メンタルヘルスケアは、多くの人が心身ともに健康で、いきいきと生活できるようにする上で非常に重要です。メンタルヘルスケアを実践することで、人々のストレスや不安を軽減し、自己肯定感や自信を高めることが期待でき、学んだことを自身の生活に活かすことができます。また、メンタルヘルスケアが十分に実施することができない場合のお支援について知ることで、支援者としてできることを学ぶことができます。

メンタルヘルスは、私たちの毎日をより豊かに、幸せに生きるためにとても重要です。ストレスや悩みを感じたとき、その原因や対処法を学ぶことで、自分や周りの人を支える力になります。精神保健の知識は、医療だけでなく、学校や職場、家庭でも役立ちます。未来の自分や大切な人のために、ぜひ一緒に学んでみませんか?

-

森本 恵子 教授MORIMOTO Keiko副学長健康栄養学科高血圧、メタボ、糖・脂質の代謝異常などの生活習慣病に対して、女性ホルモンがどのような予防的作用をもつのかを研究しています。特に、脂っこい食べ物の好み(脂肪嗜好性)に関係する男女の違いや年齢、生活習慣の影響を研究しています。

森本 恵子 教授MORIMOTO Keiko副学長健康栄養学科高血圧、メタボ、糖・脂質の代謝異常などの生活習慣病に対して、女性ホルモンがどのような予防的作用をもつのかを研究しています。特に、脂っこい食べ物の好み(脂肪嗜好性)に関係する男女の違いや年齢、生活習慣の影響を研究しています。博士(医学)

栄養・スポーツ、

栄養・スポーツ医科学

男性と女性では体のつくりや働きに違いがあり、その背景には性ホルモンの影響があります。男女が共に活躍する社会を目指すうえでも、健康づくりにはそれぞれに合った方法を考えることが大切です。

最近では、脂っこい食べ物を手軽に食べられるようになりましたが、それが原因で肥満や生活習慣病になる人も増えています。「なぜ人は脂肪を好むのか?」という疑問に答えを出すことは、将来の健康づくりにとって大きなヒントになります。この専門分野は、人々の健康と幸せな生活に直接つながる、とてもやりがいのある分野です。大学では、「自分は将来どう生きたいのか?」という問いにじっくり向き合うことができます。進みたい道は、学部や学科を選ぶ時点である程度しぼられますが、まだまだたくさんの選択肢が広がっています。

私たちの健康スポーツ栄養専攻では、「栄養」と「運動・スポーツ」の両方をバランスよく学べるのが他大学とは異なる大きな特長です。健康を支える知識と実践力を同時に身につけられるので、多くの場面で役立ちます。きっと、入学後にその魅力を実感できるはずです。自分の可能性を広げる一歩として、私たちと一緒に学びましょう! -

吉川 秀樹 教授YOSHIKAWA Hideki副学長健康栄養学科 人間健康学群アミラーゼなどの消化酵素の働きを阻害する成分に関する研究、血圧の上昇を抑えるなどの機能性をもった食品の開発

吉川 秀樹 教授YOSHIKAWA Hideki副学長健康栄養学科 人間健康学群アミラーゼなどの消化酵素の働きを阻害する成分に関する研究、血圧の上昇を抑えるなどの機能性をもった食品の開発博士(農学)

栄養・スポーツ、

食品学、栄養生化学

食品には1次機能(栄養素を含む)、2次機能(味・色・香りなどの嗜好成分を含む)、3次機能(体脂肪がつきにくいなどの生体調節成分を含む)という3つの機能がありますが、その他にも抗栄養因子(消化酵素の働きを抑える阻害剤など)や毒性をもったものなども含まれます。まだまだ未知の機能性成分が含まれている可能性も大きく、食品のもつ魅力に興味が尽きません。

栄養士や管理栄養士には食材や加工食品などに関する知識は不可欠であり、とても大切です。目的に応じた献立を考える、栄養バランスを考える、クライアントに食生活の大切さを説明する、すべての場面で食材、食品、料理を選択しなければなりません。日頃から、自分が何を食べているのかを知っておくことは大切ですが、その他にもスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで売られている食品やその価格、トレンドな食品のもつ魅力や成分に関する情報にも敏感になっておきたいですね。

-

青山 敏明 教授AOYAMA Toshiaki健康科学部長健康栄養学科食品に関する機能性や用途開発が専門です。油脂(特に中鎖脂肪酸)やポリフェノールの研究および新用途開発をはじめ、京の食文化を生かした食品開発にも取り組んでいます。

青山 敏明 教授AOYAMA Toshiaki健康科学部長健康栄養学科食品に関する機能性や用途開発が専門です。油脂(特に中鎖脂肪酸)やポリフェノールの研究および新用途開発をはじめ、京の食文化を生かした食品開発にも取り組んでいます。博士(農学)

栄養・スポーツ、

栄養生理、油脂栄養、食品科学、機能性食品

母乳にも含まれる中鎖脂肪酸は未熟児や術後の患者の栄養補給としてしか使われてこなかったが、2001年に体に脂肪がつきにくい効果を謳った特定保健用食品が発売されると生理機能の研究開発が進み、低栄養の改善、筋肉量の増加、難病治療等の栄養効果を持つことがわかってきている。しかし、その用途開発はあまり進んでいない。そこで、中鎖脂肪酸の研究に長年携わってきた知識と経験を生かし、中鎖脂肪酸の新しい使い方や美味しいメニュー開発を行うことで中鎖脂肪酸の新たな用途を見いだせる可能性が広がり、その結果、新たな栄養機能の発見に結び付くことも期待できる。

長年、食品会社で研究開発業務に従事し、大手油脂会社では体に脂肪がつきにくい油の研究開発に携わり特定保健用食品の認可を取得しました。また、研究所長として研究マネジメント、執行役員として品質保証や特許の責任者も経験すると同時に新卒採用にも長年携わってきています。本学では栄養関連学会で培った人脈を生かして、大手食品関連企業の研究者に来てもらう食品開発演習という授業をはじめました。実際の企業での研究開発秘話や苦労話を聞けると同時に、食品会社で行われている研究開発をグループワークで疑似体験できます。食品企業に興味がある人にとっては貴重な体験になること間違いなしです。

-

小島 菜実絵 准教授KOJIMA Namie健康栄養学科長健康栄養学科スポーツ選手の食育の在り方について

小島 菜実絵 准教授KOJIMA Namie健康栄養学科長健康栄養学科スポーツ選手の食育の在り方について

~各競技に適した食事とは?~

~食行動変容に必要な配慮や項目とは?~博士(医学)

栄養・スポーツ、

応用栄養学・スポーツ栄養・食育

スポーツ選手への食支援と調査を並行しており、調査への追求は、「実は現場ではナンセンス!」なことも!

食支援では、「その場で回答を出さなくてはならない」などの点からすると、大変なことも多いです!

しかし、現場に赴き選手と向き合うことが、「これまでの知識や体験に関係性を持たせた検討が毎回でき、専門分野への追求や見解を広げることに繋がる」「コーチ陣との連携サポートにより、支援の在り方がより良くなっていく」このように実感しており、私にとっては大きな魅力です。

何よりも私が有難いと思うところは、選手やコーチからの「ありがとう」に、いつも勇気をもらうことが出来ることです。大学生になると専門的な学びもでき、加えて、自由な時間も増えるのではないかと、ワクワクしているのではないでしょうか。自由な時間に、皆さんは何をされますか?

是非、色々なことに挑戦してください!

「カリキュラムに則った専門的な学びを定着させること」これは、必須事項ですが、学びを深める方法の1つとして、「様々な視点から栄養や食について考える」ことを個人的にはお勧めします。

学びにおけるワクワク感を高めことができるように、「皆さんのやってみたいことに挑戦できる環境を提供する!」

そのような教員でありたいと思っています。 -

小森 康加 教授KOMORI Yasuka健康栄養学科・発育発達期における体力と視覚機能

小森 康加 教授KOMORI Yasuka健康栄養学科・発育発達期における体力と視覚機能

・競技スポーツにおけるトレーニングとコンディショニング(健康管理)博士(スポーツ医学)

栄養・スポーツ、

スポーツ医科学

運動・スポーツは理論と実践を学ぶことで、自らの競技力を高め、エビデンス(科学的根拠)に基づいた指導ができるようになります。

健康栄養学科で運動やスポーツに関する専門的な知識や技術を一緒に学びましょう。

-

西川 智文 教授NISHIKAWA Tomofumi健康栄養学科水分摂取習慣と脳梗塞、認知症、老化に関する研究を主に行っております。それと並行して、脳卒中予防、認知症予防を目的とした生活習慣病予防、正常圧水頭症と認知機能の関係等の研究も行っております。

西川 智文 教授NISHIKAWA Tomofumi健康栄養学科水分摂取習慣と脳梗塞、認知症、老化に関する研究を主に行っております。それと並行して、脳卒中予防、認知症予防を目的とした生活習慣病予防、正常圧水頭症と認知機能の関係等の研究も行っております。博士(医学)

栄養・スポーツ、

coming soon

coming soon

-

原 正美 教授HARA Masami健康栄養学科食物アレルギーのアレルゲン除去レシピの開発、減感作対応レシピの開発、保育福祉施設・小学校でのアレルギー事故予防や、防災対策などの研究をしています。

原 正美 教授HARA Masami健康栄養学科食物アレルギーのアレルゲン除去レシピの開発、減感作対応レシピの開発、保育福祉施設・小学校でのアレルギー事故予防や、防災対策などの研究をしています。博士 (食物栄養学)

栄養・スポーツ、

ライフサイエンス/栄養学/給食経営管理/臨床栄養/食物アレルギー

食物アレルギーは食べ物が原因で起こる疾病のため、栄養や食品について深く学んだ栄養士・管理栄養士が大きく力を発揮できる分野です。アレルゲンを使わないレシピや、少しずつ慣れていくための特別なレシピを開発し、アレルギーのある人が安心して食べられる工夫をしています。また、乳幼児や学童など、保育園や学校でアレルギーの事故を防ぐ方法や、災害時の備えなども研究しています。食の安心・安全を守ることができ、とても大切でやりがいのある専門分野です。

授業や研究室でのレシピ開発や食品開発では、単においしい料理や食品を作るだけでなく、栄養バランスや食物アレルギーへの配慮、さらには安全性や食文化まで、幅広い視点で健康的な食について考え、学んでゆきます。誰もが安心して食べられるようレシピを工夫し、喫食者の体と心に寄り添う食を提供することで、食が人の健康や生活を支える大きな力を持っていることに気づくでしょう。仲間と一緒に悩み、工夫し、完成させたものが誰かの笑顔につながる。そんなやりがいを感じながら、おいしく、楽しく、学びを深めていきましょう。

-

舩越 達也 教授FUNAKOSHI Tatsuya健康栄養学科・社会におけるスポーツの活用した「まちづくり」に関する研究

舩越 達也 教授FUNAKOSHI Tatsuya健康栄養学科・社会におけるスポーツの活用した「まちづくり」に関する研究

・プロスポーツチームと連携したファン獲得、定着による地域の活性化に関する研究修士(学術)

栄養・スポーツ、

スポーツマネジメント スポーツマーケティング

「スポーツ」はただ身体や心を鍛えたり技術を身に付けて競い合うだけでなく、もっと「楽しみ」がともなうものです。スポーツに接することでその楽しみを感じたり他者との関わりが生まれ、人々の生活が豊かになっていきます。

またスポーツは実際に自分の身体を動かして競技するだけでなく、他の人がスポーツするのを「観たり、支えたりする」ことでも楽しむことができます。このようなスポーツの楽しみ方を世の中に広めていくことは、全ての人々の日常生活を豊かにしていくことに繋がる可能性を持っています。健康スポーツ栄養専攻で学ぶ学生は全てのスポーツ種目が得意であったり、高い競技レベルを持つ学生ばかりではありません。ただみんなスポーツが大好きなので、スポーツや運動が与えてくれる「楽しさ」や「気持ちよさ」などを知っており、大学ではスポーツや運動をすることの大切さを人に伝えていくために必要な知識や経験を積んでいます。皆さんも大好きなスポーツを通じてまわりの人々を元気、健康にして世の中の役に立てるように健康スポーツ栄養専攻で一緒に学びませんか。

-

森井 孝 教授MORII Takashi健康栄養学科細胞の中でタンパク質や酵素が協力して働く集合体を、試験管の中で再現する研究をしています。この研究によって、何千もの化学反応がうまく進む代謝の仕組みを理解し、その原理を使って新しい方法で効率よく物を作る技術を開発したいと考えています。

森井 孝 教授MORII Takashi健康栄養学科細胞の中でタンパク質や酵素が協力して働く集合体を、試験管の中で再現する研究をしています。この研究によって、何千もの化学反応がうまく進む代謝の仕組みを理解し、その原理を使って新しい方法で効率よく物を作る技術を開発したいと考えています。工学博士

栄養・スポーツ、

生物機能化学

細胞内では、さまざまなタンパク質や酵素などが集り、代謝やシグナル伝達を進めることで生命活動を支えています。この仕組みを理解するためには、まず細胞の外でその集合体を人工的に作る必要がありますが、数ナノメートルという非常に小さな酵素を1分子ずつ決まった場所に配置するのは難しいことです。

最近、DNAを使って小さな構造体を作り、その上にタンパク質や酵素を並べることで、細胞の外で集合体を作り出すことができるようになりました。この技術を使うと、これまで謎だった多くの代謝反応がどのように進行するのか、その原理を解明できます。さらに、この原理を応用することで、多段階の化学反応を高効率で進める新しい方法が開発できる可能性があります。生物の基本構造は細胞です。細胞内では数千種類の化学反応が精密に進行し、食べた食物からエネルギーを貯蔵し、細胞の部品を作り出しています。これらの仕組みはどのように働いているのでしょうか?

細胞内の酵素は単独で働くのではなく、いくつかが集まって協力し合っているようです。酵素が集まり協力して複数の化学反応が正確に進む原理がわかれば、生命を支える細胞の活動をさらに深く理解できるだけでなく、病気の原因も明らかにできます。さらに、この原理を応用すれば、現在の化学工場に代わる、環境に優しく効率的な物質生産方法も開発できるかもしれません。

生命を支える分子の不思議で魅力的な世界を、是非一緒に探究してみませんか?次世代エネルギーの鍵を握る、生命の巧みな仕組み 「DNA折り紙」で高効率な酵素反応を再現する、研究者データ(森井 孝)、ORCID、京都大学 教育研究活動データベース(森井 孝)、

-

岩中 伸壮 准教授IWANAKA Nobumasa健康栄養学科メインテーマ:『脳と骨格筋の健康維持機能強化』

岩中 伸壮 准教授IWANAKA Nobumasa健康栄養学科メインテーマ:『脳と骨格筋の健康維持機能強化』

現在進行中の研究テーマ:『脳の健康に役立つ栄養素・食品因子とは??』、『運動パフォーマンスを向上させる栄養素・食品因子とは??』博士(人間・環境学)

栄養・スポーツ、

運動生理学 応用分子細胞生物学 健康科学

「運動は薬」という言葉がありますが、これはアメリカスポーツ医学会のプロジェクトで使われていた「Exercise is Medicine(EIM)」に由来するもので、運動は身体にさまざまな良い影響を与え、健康になることを意味しています。運動を細胞レベル・分子レベルで学習すると、健康維持に役立つ知識だけでなく、アスリートのパフォーマンスを高めるトレーニング方法への理解も深まりますよ。

日々、意識する機会は少ないかもしれませんが、誰でも健康に過ごしたいですよね。ふと健康を意識したときに、運動したり、普段よりも野菜をたくさん食べたりするのは簡単ですが、1年、10年、20年、、、と長く続けるのはとても難しいことです。病気じゃなければ健康と思いがちですが、”心と体と、そして私たちが暮らすこの社会も良好な状態” にあることが本当の健康であるとされています。健康栄養学科で健康との付き合い方を一緒に学んでみませんか?

研究者情報(岩中伸壮)、岩中研究室へようこそ!、

-

河嶋 伸久 准教授KAWASHIMA Nobuhisa健康栄養学科・アスリートの栄養サポート

河嶋 伸久 准教授KAWASHIMA Nobuhisa健康栄養学科・アスリートの栄養サポート

・フォトグラメトリーを用いたフードモデルの作成

・生成AIを用いた栄養指導ロールプレイモデルの作成博士(栄養学)

栄養・スポーツ、

スポーツ栄養学、栄養疫学

アスリートが100%の力を発揮するために、スポーツ選手の食事・栄養面についてサポートを行っています。栄養サポートをしている選手が試合に勝ったり、自己記録を更新した時には、自分のことのように嬉しく思えるところがこの学問の魅力です。

また、近年ウェアラブル端末や生成AIなどの発展が著しく、こうした新たな技術を栄養学に活用する方法についての研究をおこなっています。ヒトの健康を考えていく上で栄養や運動は非常に重要となります。健康スポーツ栄養専攻は、この両面について同時に学ぶことができる専攻です。

-

齊藤 曜子 准教授SAITO Yoko健康栄養学科主に人を対象とした調査研究を行っています。習慣的な食事摂取状況を把握するために食事調査の新たな手法を検討したり、精神的健康に影響を及ぼす要因について食事や生活習慣の面から検討しています。

齊藤 曜子 准教授SAITO Yoko健康栄養学科主に人を対象とした調査研究を行っています。習慣的な食事摂取状況を把握するために食事調査の新たな手法を検討したり、精神的健康に影響を及ぼす要因について食事や生活習慣の面から検討しています。博士(学術)

栄養・スポーツ、

食事調査、精神的健康と食事との関連、栄養疫学

心と体の健康には毎日の食事がとても大切です。主食・主菜・副菜を揃えた食事は、心の健康や排便などの健康指標とも関連していることが、当ゼミの研究でもわかってきました。研究でわかった成果を授業にも活かせるよう、担当する授業「公衆栄養学実習」では、自分の食事量を把握するための食事調査から栄養素等摂取状況を把握し、バランスの良い食事の大切さを楽しく学べるようにしています。

毎日の食事は、心と体の健康と深く関係しています。自分の食生活を見直して、健康に役立てる力を身につけてみませんか?食べることが好きな方、人と話すのが好きな方、調べるのが好きな方。そんなあなたに、管理栄養士はぴったりのお仕事です。本学では、メディカル栄養コースや食創造コースなど興味に合わせた学びが広がっています。本学で、食と栄養の世界をのぞいてみませんか。お待ちしています♪

-

下山 亜美 准教授SHIMOYAMA Ami健康栄養学科食べる力や飲み込む力が低下している方に向けた食品(介護食・嚥下調整食)の物性測定や企業への情報提供及び特定の機能を持った機能性食品のレシピ開発(食物アレルギーやヴィーガンに対応したものも含む)に取り組んでいます。

下山 亜美 准教授SHIMOYAMA Ami健康栄養学科食べる力や飲み込む力が低下している方に向けた食品(介護食・嚥下調整食)の物性測定や企業への情報提供及び特定の機能を持った機能性食品のレシピ開発(食物アレルギーやヴィーガンに対応したものも含む)に取り組んでいます。博士(Ph.D.)

栄養・スポーツ、

食品科学、食物アレルギー

「食べる喜び」はすべての人にとって大切で必要なことです。私たちは、アレルギーを起こすたんぱく質や体にいい成分を調べながら、アレルギーやヴィーガンに対応したレシピ開発や、介護食・飲み込みやすい食事を作る研究をしています。さらに、食品の物性(硬さ・粘度)を測定し、企業へ情報提供を行ったり、企業と連携して商品開発にも貢献しています。食べもののかたさやとろみも科学の力でコントロールすることができます。みんなが安心して食事を楽しめる未来を、一緒に考えてみませんか?

今、世界では紛争や貧困など多くの困難なことが続いています。でも、こうした問題を解決するのは、皆さん一人一人の力です。大学では、さまざまな知識を学び、論理的に考え、しっかりと意見を伝える力を身につけることができます。これからの時代、どんな困難にも柔軟に対応できる力が大切です。

皆さんには無限の可能性が広がっています。どんなことにも挑戦し、失敗を恐れずに前向きに取り組んでほしいと思います。そして、広い視野と大きな夢を持って、仲間とともに成長していってください。

大学での学びは、あなた自身を大きく成長させる素晴らしいチャンスです。共に学び、共に未来を作りましょう! -

中木 直子 准教授NAKAGI Naoko健康栄養学科 人間健康学群女性ホルモン・エストロゲンがもつ食欲・摂食・栄養素代謝への作用について、ヒトを対象に検証しています。ここ数年は甘味に着目し、感受性や嗜好性への影響も検討しています。

中木 直子 准教授NAKAGI Naoko健康栄養学科 人間健康学群女性ホルモン・エストロゲンがもつ食欲・摂食・栄養素代謝への作用について、ヒトを対象に検証しています。ここ数年は甘味に着目し、感受性や嗜好性への影響も検討しています。博士(生活環境学)

栄養・スポーツ、

生活環境学 栄養生理学

「なんだか今日は甘いものが食べたい」そんな気持ちの背景に、女性ホルモン・エストロゲンが関与しているかもしれません。私たちは、性差や月経周期による食欲・栄養素代謝の変化に着目し、特に甘味に対する感受性や嗜好性を研究しています。そういった身近な女性特有の悩みが、まずはどうして起こるのかを明らかにし、性差に応じた栄養・食事・健康指導への活用を目指しています。

本専攻では、栄養と運動の両面から学ぶことで「健康を支える“専門家”」を目指せます。コース制を選択すれば、さらに深い知識や技術を得ることも可能です。あなたの頑張り次第で、未来の選択肢は無限に広がります。少人数制ならではの濃やかなサポートを受けながら、自分だけの可能性を思いきり広げていきましょう。未来を変えるのは、あなたの"好き"と"挑戦"です。

-

西川 潤 准教授NISHIKAWA Jun健康栄養学科 人間健康学群大都市における都心回帰現象が公立学校と地域社会に与えた影響について、分離新設校を対象として研究しています。少子化時代における大学進学のあり方や教員養成制度にも関心を持っています。

西川 潤 准教授NISHIKAWA Jun健康栄養学科 人間健康学群大都市における都心回帰現象が公立学校と地域社会に与えた影響について、分離新設校を対象として研究しています。少子化時代における大学進学のあり方や教員養成制度にも関心を持っています。修士(人間科学)・修士(教育学)

教育・保育、

教育行政学、教育社会学

教育学というと、授業づくりの方法や子どもとの関わり方について扱う学問というイメージがありますが、そうした実践を支える制度的・構造的な側面や社会の動向を主たる研究対象とする分野もあります。それが教育行政学や教育社会学です。学校現場の実践のあり方は、社会制度や文化、思想といった様々な要因の影響を受けて形づくられています。こうした視点から教育を捉えることで、教育が社会において果たす機能や、これからの時代に求められる教育の理念と方向性についてより深く理解することが可能になります。

全学の教職科目を担当しています。健康栄養学科健康スポーツ栄養専攻では中学校・高等学校教諭免許状(保健体育)に加え、履修科目次第では栄養教諭免許状とのダブル取得も可能で、栄養に詳しい保健体育科教員の養成を行っています。マンモス大学にはないきめ細やかな指導が本学の強みであり、筆記試験対策や面接・模擬授業の練習など手厚いサポートであなたの夢を応援します。本学で教員としての第一歩を踏み出し、未来の教育を共に創りましょう!

-

橋口 美智留 准教授HASHIGUCHI Michiru健康栄養学科機能性を付加した食品や食べやすい・飲み込みやすい物性を有した食品の開発に関する研究

橋口 美智留 准教授HASHIGUCHI Michiru健康栄養学科機能性を付加した食品や食べやすい・飲み込みやすい物性を有した食品の開発に関する研究博士(栄養学)

栄養・スポーツ、

基礎栄養学

「基礎栄養学」は、その名の通り、あらゆる栄養学の土台となる科目です。人は生きるために、食品から栄養素を摂取する必要があります。この科目では、食べたものが体内でどのように利用され、健康の維持にどう関わるのかを学びます。栄養素の働きを理解することで、たとえば朝ごはんを食べないとなぜ集中力が落ちるのか、偏った食事がなぜよくないのか、といった疑問にも科学的に答えられるようになります。日々の「食」の力を科学で解き明かし、多くの人の健康と生活の質を支えることができる、魅力的な分野です。

栄養学は、私たちの毎日の暮らしや健康と深くつながっています。管理栄養士を目指すみなさんには、普段の食事や身のまわりの「食」にちょっと意識を向けてみてほしいと思います。そして、管理栄養士になることをゴールにするのではなく、「どんな管理栄養士になりたいか」「どんな分野で活躍したいか」も、少しずつ考えてみてください。その想いが、これからの学びをきっと後押ししてくれます。

-

二井 麻里亜 講師NII Maria健康栄養学科サルコペニア・フレイル*改善のための栄養教育の研究(*サルコペニア=骨格筋減少を伴う身体機能の低下 フレイル=虚弱) サルコペニア・フレイルの改善には、動くことと食べることが重要です。栄養教育を行うことにより、身体機能の低下を予防・改善するための研究を行っています。

二井 麻里亜 講師NII Maria健康栄養学科サルコペニア・フレイル*改善のための栄養教育の研究(*サルコペニア=骨格筋減少を伴う身体機能の低下 フレイル=虚弱) サルコペニア・フレイルの改善には、動くことと食べることが重要です。栄養教育を行うことにより、身体機能の低下を予防・改善するための研究を行っています。修士(健康科学)

栄養・スポーツ、

リハビリテーション栄養・高齢者栄養・給食経営管理

情報があふれている社会において、その人に合った栄養管理プランを提案できる管理栄養士は重要な存在です。栄養・食を通して、人々の健康維持・増進に関われることが魅力だと思います。

管理栄養士を目指すきっかけとして、「料理が好き」「食べることが好き」「人と関わるのが好き」といった理由を挙げる人が多いです。自分の「好き」を仕事にできたら、とても素敵なことだと思います。こうした気持ちに共感できる人は、ぜひ一度、進路として考えてみてください。

-

橋本 理恵 講師HASHIMOTO Rie健康栄養学科配食サービス利用患者の栄養管理に対する効果について調査を行い、超高齢社会を迎えた現在での高齢者・傷病者の在宅における栄養管理の必要性や重要性について考えます。

橋本 理恵 講師HASHIMOTO Rie健康栄養学科配食サービス利用患者の栄養管理に対する効果について調査を行い、超高齢社会を迎えた現在での高齢者・傷病者の在宅における栄養管理の必要性や重要性について考えます。博士(栄養学)

栄養・スポーツ、

臨床栄養学

授業では、臨床栄養学を担当しています。病院の管理栄養士の経験を活かし、医療分野で活躍する管理栄養士の育成に貢献したいという思いで教育に取り組んでいます。メディカル栄養コースの授業も担当し、より実践的な授業を行いたいと考え、充実した内容になるよう取り組んでいます。

病院の管理栄養士は、患者さんの栄養管理を行うという非常に重要な役割を果たしています。様々な疾患のため、栄養が十分に摂れない患者さんも多くいます。そんな患者さんのためにどうやって栄養を摂ってもらえるのか、どうすれば改善できるのかを考えることは、非常にやりがいのある仕事だと思います。是非、一緒に学んでみませんか?

-

和井田 結佳子 講師WAIDA Yukako健康栄養学科「食」と「教育」を主たるテーマとしています。特に「こども」の食育・食教育の在り方を主として研究しています。

和井田 結佳子 講師WAIDA Yukako健康栄養学科「食」と「教育」を主たるテーマとしています。特に「こども」の食育・食教育の在り方を主として研究しています。博士(教育学)

栄養・スポーツ、

学校給食、食育・食教育、こどもの食

「食」はとても奥深い分野です。生きていることと根源的なつながり合いをもち、誰にでも関係することであり、人と人との関係にもかかわることです。栄養士という仕事は、そこに「実務」「教育」という要素をもって積極的にかかわるものです。たくさんの人の笑顔と幸せに出会える、素敵な、真剣な分野です。「食」を通じた、あなただけにしかできない仕事を見つけてみませんか?

栄養学は、栄養士や管理栄養士として専門分野で活躍できるだけでなく、皆さん自身やご家族の方に貢献する学問であり、とても役に立ちます。何をどのように食べていくかは、年齢に応じて、その時の体質に応じて、経済状況やライフステージ、ライフイベント等に合わせて変化するのが自然です。なんとなく「食べる」ことに興味がある方は、とりあえず健康で長生きするための入門学問・教養として学んでみてはいかがでしょうか。

給食を通じた教育で子どもたちが学んだこと、

-

今西 徹 教授IMANISHI Toru心理学研究科長心理学科心理療法と「身体」を研究テーマとしています。カウンセラーのしていることは、相手が語ることの意味を理解するということのみならず、身体的な仕事という側面もあるのではないかと考えて、研究しています。

今西 徹 教授IMANISHI Toru心理学研究科長心理学科心理療法と「身体」を研究テーマとしています。カウンセラーのしていることは、相手が語ることの意味を理解するということのみならず、身体的な仕事という側面もあるのではないかと考えて、研究しています。修士(教育学)

心理、

臨床心理学

人間の心は本来複雑なものですが、我々はつい単純化して考えてしまうところがあります。単純化することが大事な場合もありますが、複雑な心を複雑なままに捉えることで初めて癒される時もあると考えていて、そのためのアプローチとして臨床心理学は面白い学問だと思っています。

大学で学ぶということは、世界の見え方、感じ方が変わるということではないかと考えています。そしてそれは、見え方、感じ方が変わるものだということ自体を経験して学ぶということでもあり、大学を卒業した後もずっと、一生の間自分を成長させてくれるものだと思います。

-

鳴岩 伸生 教授NARUIWA Nobuo心理学科長心理学科カウンセリングなどの心理療法を現場で実践しながら研究を行っています。主な研究テーマは、スクールカウンセリング、学校教職員のメンタルヘルス、子育て支援、心理専門職養成における指導法、南極越冬における心的体験です。

鳴岩 伸生 教授NARUIWA Nobuo心理学科長心理学科カウンセリングなどの心理療法を現場で実践しながら研究を行っています。主な研究テーマは、スクールカウンセリング、学校教職員のメンタルヘルス、子育て支援、心理専門職養成における指導法、南極越冬における心的体験です。修士(教育学)

心理、

臨床心理学

私が大学生の頃に感じていた心理学の魅力は、「心」という目に見えないものを、測定して数値化し、自然科学的に研究できることの面白さでした。それに加えて、心理学の理論を学ぶことで、自分自身や他者への理解が深まったり、自分の生活に役立つ知識が得られたりする点も魅力です。

逆に、私が専門としている臨床心理学は、数値化できない「心」の悩みを対象とします。相談に来られた時には、どうしたらよいのかもわからないような難しい困り事でも、心理療法を通して、徐々に謎が解けてきて対処できるようになったり、人の心が良い方向に変化したりします。こうした人生の節目に立ち会い、「心の不思議」に同行できることが魅力かもしれません。本学の心理学科の特長は、楽しく学べる心理学から、専門性の高い心理学まで、皆さんの関心に応じた「幅の広い学び」です。また、学生たちが、真面目で心優しい人ばかりなのも、先輩たちから受け継がれた良き伝統です。26年度より共学の大学となりますが、先輩たちがいますので、これまでの落ち着いた雰囲気は保たれると思います。また、男子高校生さんには少し敷居が高く感じられるかもしれませんが、新たな風を吹き込んでくれることを期待していますので、遠慮なく光華の門をくぐってオープンキャンパスに来てみてください!

-

長田 陽一 教授NAGATA Yoichi心理学科夢、記憶、語り、表現(作品)などに現れる無意識の働きを手がかりに、人のこころの深い領域を研究しています。

長田 陽一 教授NAGATA Yoichi心理学科夢、記憶、語り、表現(作品)などに現れる無意識の働きを手がかりに、人のこころの深い領域を研究しています。

また、精神分析や歴史、哲学、文学、宗教といった多様な分野をつなぎながら、人間の精神や文化の成り立ちを探求しています。カウンセリングセンター長

博士(教育学)

心理、

臨床心理学、精神分析、現代思想

たとえば、現代人の生きづらさや孤独感を考えるとき、それは単に個人の問題ではなく、近代以降の歴史的変化や価値観の転換と深く結びついています。過去の精神の在り方や人間観に触れることで、今の私たちが無自覚に抱えている思考や感情の前提が見えてくるのです。そこから、新しい人間像や未来のあり方を構想する視点が生まれます。

このように私たちの研究は、過去の深層を掘り下げながら、未来の人間の可能性を描き出すことを目指しています。人間とは何かを考えることは、最終的に「自分とは誰か」を問うことにもつながります。この問いに関心のある人にとって、心理学はきっと奥深く魅力的な世界になるはずです。臨床心理学とは、自分の内面と真剣に向き合い、他者の心にも深く寄り添う力を育てる学問領域です。悩みや弱さは否定すべきものではなく、むしろ人間らしさの源であり、成長の出発点でもあります。苦しみの背景を理解し、言葉にならない感情を見つめることで、弱みはやがて強みに変わります。こうした学びは、単に知識を得るだけでなく、自らの未来を主体的に築いていく力となるでしょう。知的好奇心はその第一歩です。問いを持ち続けることが、自分を深め、世界を広げる鍵となります。

夢に「意味」はあるか?、

-

大谷 多加志 准教授OTANI Takashi心理学科環境の変化が乳幼児の発達に及ぼす影響や、子どもの発達を評価する手法、小児科クリニックにおける多職種連携などについて研究しています。

大谷 多加志 准教授OTANI Takashi心理学科環境の変化が乳幼児の発達に及ぼす影響や、子どもの発達を評価する手法、小児科クリニックにおける多職種連携などについて研究しています。博士(人間文化学)

心理、

発達心理学、発達検査、赤ちゃん学

誰しも赤ちゃんや子どもであった時期があるのですが、私たちは大人になるとその時期にどんな風に物事を感じ、どんな風に考えて行動していたのかを思い出すことができなくなっています。発達研究から垣間見える子どもの素朴で意外な物事のとらえ方は、大人の凝り固まった先入観を解きほぐしてくれる面白さがあります。

理由はないけど子どもが好き、人が好き、自分を理解したい、心の働きを興味深く思う…。どれが、とても大事な学問への動機になり得ます。自分の中にある小さな疑問や好奇心を、大学という場を使ってぜひ大きく育てて下さい。学びの先で、公認心理師資格の取得や心理学の専門家として社会で活躍するという道もありますし、資格や仕事と直結させなくても、自ら問いを立て、自ら学ぶ力を身につけることは、きっとこれからの皆さんが自分の人生を生きることを支えてくれると思います。

-

河喜多 寛治 准教授KAWAKITA Hiroharu心理学科非行や犯罪にかかわる人の心について研究しています。非行や犯罪の背景には、例えば、依存、愛着、過去のつらい体験(トラウマ)など様々な問題が関連している場合が少なくありません。そうした生きづらさに目を向けながら、その人が立ち直るためにはどんな支援が必要か考えています。

河喜多 寛治 准教授KAWAKITA Hiroharu心理学科非行や犯罪にかかわる人の心について研究しています。非行や犯罪の背景には、例えば、依存、愛着、過去のつらい体験(トラウマ)など様々な問題が関連している場合が少なくありません。そうした生きづらさに目を向けながら、その人が立ち直るためにはどんな支援が必要か考えています。学士(教育学)

心理、

司法・犯罪心理学

司法・犯罪心理学は、犯罪・非行の背景にある心の動きや社会との関係を考える学問です。例えば、非行に走った少年がどんな家庭で育ち、どんな経験をしてきたのかを理解し、立ち直りのための支援を探ります。また、犯罪を未然に防ぐための方策を心理学の視点から検討することなどもこの分野の一部です。人の心に向き合いながら、安全・安心な社会づくりに貢献できることが、この分野の大きな魅力です。

人の行動の背景には、何らかの意図や思いがあるものです。犯罪や非行も、その背後にある心の動きに目を向けることで理解できることが多くあります。犯罪心理学に限らず、心理学では、目に見えない心の奥に注意を向けることを大切にしています。それは人とのかかわりを深く、豊かにしたり、人間関係や社会のかかわりに新たな視点をもたらしてくれたりします。興味を持ったら、ぜひ一緒に学び、考えてみましょう。

-

礪波 朋子 准教授TONAMI Tomoko心理学科 人間健康学群幼児のコミュニケーションの発達、青年期の養護性の獲得、母親の自己意識など

礪波 朋子 准教授TONAMI Tomoko心理学科 人間健康学群幼児のコミュニケーションの発達、青年期の養護性の獲得、母親の自己意識など博士(学術)

心理、

発達心理学

人は生まれる前から人生を終えるまで、刻々と変化していきます。そのような変化をもたらす要因について検討することによって、発達の道筋がみえてきます。

幼いころの自分、成長した自分、未来の自分。その姿をたどりながら人の発達について一緒に考えていきましょう。

-

淀 直子 准教授YODO Naoko心理学科私が専門としている力動的な心理療法は、クライエントと相互交流をしながら心的世界や心的体験を共に理解していこうとする営みです。心的な相互交流からいかに象徴化が生じ、こころが豊かになっていくのかを研究しています。

淀 直子 准教授YODO Naoko心理学科私が専門としている力動的な心理療法は、クライエントと相互交流をしながら心的世界や心的体験を共に理解していこうとする営みです。心的な相互交流からいかに象徴化が生じ、こころが豊かになっていくのかを研究しています。博士(教育学)

心理、

臨床心理学

私は心理支援のなかでも力動的なアプローチを実践し、子どものプレイセラピーの実践研究を長年行ってきました。子どもは大人よりもずっとファンタジーの世界に開かれています。子どものこころの世界を理解しようと努め、子どもと共に体験し共に紡ぎ、そこに象徴性が表れるそのプロセスは、実はなかなか大変で苦しいこともあるのですが、本当に不思議でとても魅力的です。

人はそれぞれ固有の感じ方があり、固有の体験のあり様があります。そうした?人となり”はどのようにつくられていくのでしょうか。こころが発達していくとはどういうことなのでしょうか。人のこころは不思議です。魅かれるわからないものは知りたくなります。こころそそられる対象は人それぞれですが、好奇心から学んでいく過程はとてもおもしろいです。

-

黒川 優美子 講師KUROKAWA Yumiko心理学科悪い事をする人の心理(不正行為や嘘つき)

黒川 優美子 講師KUROKAWA Yumiko心理学科悪い事をする人の心理(不正行為や嘘つき)博士(人間文化学)

心理、

社会心理学

社会心理学は、私たちが他者と関わりながら社会の中で生活する上で、非常に密接に関係する学問です。たとえば、他人の行動をどう解釈するか、集団の中でどう振る舞うか、偏見やステレオタイプがどのように生まれるのかなど、私たちの日常にあるあらゆる場面に社会心理学の視点が活かされます。このため、日常を過ごす中で「あ、これって社会心理学で学んだことだ」と気づく瞬間が多くあり、そうした“発見”の積み重ねが非常に魅力的です。学んだことが日々の生活とつながる実感を持てることが、この学問の醍醐味の一つだと感じています。

社会心理学は、私たちが「なぜあの人はあんな行動をしたのか」「みんなの前だと緊張するのはなぜか」といった身近な疑問を解き明かしてくれる学問です。人と関わるうえで感じるモヤモヤや不思議を、理論や実験を通して理解することができます。日常の中に“学びのタネ”があふれていることに気づくと、世界の見え方が変わってきます。人と関わることに興味がある人には、きっと面白く感じてもらえると思います。

-

高野 拓樹 教授TAKANO Hirokiキャリア形成学部長キャリア形成学科効果的な環境・防災教育のためのVR教材の開発 / 原発再稼働と再生可能エネルギーの可能性に関する考察 / 高等学校における総合的な探究の時間のカリキュラム開発 / 小中高生を対象としたSTEAM教育の実践

高野 拓樹 教授TAKANO Hirokiキャリア形成学部長キャリア形成学科効果的な環境・防災教育のためのVR教材の開発 / 原発再稼働と再生可能エネルギーの可能性に関する考察 / 高等学校における総合的な探究の時間のカリキュラム開発 / 小中高生を対象としたSTEAM教育の実践学長特別補佐

博士(工学)

環境、

環境教育・環境工学

地球温暖化や環境問題の学問は、未来を形作る重要な分野です。自然科学、社会科学、技術革新が融合し、環境保護と持続可能な発展を目指します。この学問を学ぶことで、気候変動の原因や影響を理解し、解決策を提案できる力が養われます。再生可能エネルギー、資源循環、環境政策など幅広いテーマに触れられるのも魅力です。地球規模の課題に取り組み、人類と自然の共存を探求するこの学問は、知的好奇心を刺激し、社会貢献への道を開くものです。

大学で環境問題を学ぶことは、未来の社会を形作る重要な一歩です。環境への影響を科学的・政策的に理解し、持続可能な解決策を見出すために、幅広い知識を身につけてください。授業や研究だけでなく、実践的な活動にも参加し、視野を広げましょう。環境問題は単なる理論ではなく、日常生活と密接に関わっています。あなたの知識と行動が地球を守る力となります。情熱を持って学び、仲間と協力しながら、持続可能な未来へ向かって挑戦してください!

-

土居 淳子 教授DOI Junkoキャリア形成学科長キャリア形成学科以前は、ニューロンの数理モデルの研究等に取組んでいましたが、最近は、主に、統計リテラシー教育や社会科学分野でのデータ活用に取組んでいます。

土居 淳子 教授DOI Junkoキャリア形成学科長キャリア形成学科以前は、ニューロンの数理モデルの研究等に取組んでいましたが、最近は、主に、統計リテラシー教育や社会科学分野でのデータ活用に取組んでいます。国際交流センター長、学長特別補佐、サイバー教育推進プロジェクト部長

博士(工学)

教育・保育、

統計教育、計算数理科学、数理心理学

以前取り組んでいた数理モデルの研究は、非常に地味なものでしたが、ノートとコンピュータ(当時は「計算機」と呼んでいました)を使い、誰も手をつけていない問題に挑戦する面白さがありました。現在行っているデータ活用に関する研究でも、丁寧にデータを整理し、分析方法を工夫することで、一般に公開されているデータから思いがけない新たな知見を見つけることができます。未知の課題に挑む知的な冒険を楽しめることが、私の研究の魅力です。

みなさんは、身近な「当たり前」に疑問を持ったことはありますか?

よく知られている数字やデータも、自分で考え直し、調べ直すことで、新しい気づきが生まれることがあります。特別な才能がなくても、「なぜだろう」と考え、自分の手で確かめる姿勢があれば、発見する楽しさを味わえます。

小さな問いを大切にすることが、未来の大きな力になります。

ぜひ、自分だけの「気づき」を探してみてください。Junko DOI | Research profile、

-

朝比奈 英夫 教授ASAHINA Hideoキャリア形成学科日本古代和歌文学。とくに万葉集について、作品の特質を解明し、心を言葉で表現する手法と態度を究明する。万葉集の構造的理解に基づいて、その成り立ちを追究する。

朝比奈 英夫 教授ASAHINA Hideoキャリア形成学科日本古代和歌文学。とくに万葉集について、作品の特質を解明し、心を言葉で表現する手法と態度を究明する。万葉集の構造的理解に基づいて、その成り立ちを追究する。リベラルアーツセンター長

博士(文学)

歴史・文化、

日本文学

日本文学は、奈良時代の華、万葉集から始まり、平安時代の優美な伊勢物語や源氏物語を生み出し、鎌倉時代以降には勇ましい平家物語などの軍記が作られました。江戸時代には出版文化が栄え、庶民の娯楽が豊かになりました。このような豊穣の世界を、授業を通して一緒に楽しみましょう。

和歌は、心を言葉で表現する伝統的で優れた文学の形式です。高校までの暗記や文法的解説から一歩進んだアプローチで、作品の本質に迫ります。

-

阿部 一晴 教授ABE Isseiキャリア形成学科経営学(企業の競争戦略)、行動経済学、応用情報科学(政策経営情報)、情報・通信技術の社会応用(経営・ビジネス領域)

阿部 一晴 教授ABE Isseiキャリア形成学科経営学(企業の競争戦略)、行動経済学、応用情報科学(政策経営情報)、情報・通信技術の社会応用(経営・ビジネス領域)修士(応用情報科学)

経済・経営・ビジネス、

経営学・政策経営情報学

経営学は、経営(マネジメント)という現象を研究対象にしている学問です。マネジメントとは、「『人々を通じて』『仕事をうまく』成し遂げること」です。つまり、社会の複雑さを理解し、国家の発展や人々の幸せに役立てようとするものなのです。

人々を幸せにするための学問である経営学ってなんとなく魅力的だと感じませんか?みなさんにとっても身近なテーマや興味深いことも多く、将来きっと役に立つと思います。経営学とその周辺領域をしっかりと学ぶことを通じて、現代社会をより深く理解し、より良く生きていくための力を養っていきましょう。

-

川端 亮 教授KAWABATA Akiraキャリア形成学科社会学の研究として、宗教研究と地方の災害復興やまちづくりの支援の研究を行っています。研究手法として、量的調査、質的調査、テキストマイニングなどの社会調査法を用いて研究しています。

川端 亮 教授KAWABATA Akiraキャリア形成学科社会学の研究として、宗教研究と地方の災害復興やまちづくりの支援の研究を行っています。研究手法として、量的調査、質的調査、テキストマイニングなどの社会調査法を用いて研究しています。博士(人間科学)

社会、

社会学

社会学は、人々が気づかない社会の力、社会の影響力に気づかせてくれる学問です。自分が社会からどれだけ影響を受けているかは、なかなか気がつきません。いつも自分で考え、自分で決めて行動しているような気がしています。しかし、その中で実は、社会の影響力を受けて行っている行動も多いのです。知らなかったことを知るという新鮮な経験ができるところが社会学の魅力です。

高校までは学校や家族という比較的狭い世界の中で生活しています。社会には多様な人々がおり、社会の人たちは、想像もつかないほどさまざまな考えや意見を持っています。高校では社会で生きる人々と出会うことはそれほど多くはなかったでしょう。

大学では企業の人、地域の人、外国の人などこれまでにあまり出会わなかったり、話したことがない人たちと、一緒になって社会の問題について考え、解決に導こうと努めたりします。その際には、当たり前を捨て、常識を疑い、常識とは異なる見方で世の中を見てみましょう。新しい視点が開けるかもしれません。 -

酒井 浩二 教授SAKAI Koji人間健康学群長キャリア形成学科 人間健康学群・電動車椅子の利用による外出機会とQOLの向上の検証

酒井 浩二 教授SAKAI Koji人間健康学群長キャリア形成学科 人間健康学群・電動車椅子の利用による外出機会とQOLの向上の検証

・過疎地域における京北地域の買い物支援の定量・定性調査

・京北地域の地方創生の方策博士(情報学)

心理、

認知心理学

認知心理学は、人間の注意、記憶、思考、判断などの心の働きを科学的に解明する学問です。私たちが日常生活で当たり前に行っている行動や思考の背後には、精緻なメカニズムがあります。例えば、なぜ人は記憶違いをするのか、注意を向ける対象はいかに決まるのか、直感はどこからくるのかなどの疑問に対して、実験や理論を通じてアプローチします。より深く、人間と社会の理解を深められる点が大きな魅力です。

高校時代にぜひ、自分なりの運動習慣(気力は体力から)、興味のある領域の本を読む(自分、他者、社会の理解)、外国人と接する(多様な価値観と文化の理解)、の3つを推奨します。充実した高校生活や進路形成につながると思います。

-

小澤 千晶 准教授OZAWA Chiakiキャリア形成学科インドの仏教思想の研究を行っています。一方で近年は臨床現場と仏教と連携についても考えたりしています。

小澤 千晶 准教授OZAWA Chiakiキャリア形成学科インドの仏教思想の研究を行っています。一方で近年は臨床現場と仏教と連携についても考えたりしています。真宗文化研究所長

博士(文学)

仏教学、

coming soon

coming soon

-

大島 祥子 准教授OSHIMA Sachikoキャリア形成学科都市計画や住宅政策、不動産の視点から、地域課題の解決と価値創造を目指すまちづくりを研究。既存資源を活かすリノベーションやストック活用により、社会に貢献する仕組みづくりにも取り組んでいます。

大島 祥子 准教授OSHIMA Sachikoキャリア形成学科都市計画や住宅政策、不動産の視点から、地域課題の解決と価値創造を目指すまちづくりを研究。既存資源を活かすリノベーションやストック活用により、社会に貢献する仕組みづくりにも取り組んでいます。博士(学術)

社会、

都市計画、まちづくり、住宅政策、不動産

京都は千年以上にわたり人々の暮らしが積み重ねられてきた特別な都市です。京町家や路地といった歴史ある建物だけでなく、暮らしの中に息づく文化や習慣など、目に見えるもの・見えないものすべてが京都の大切な「ストック(蓄積)」です。私はコンサルタントとしてまちづくりに携わった経験を経て、こうした京都の魅力ある資産を活かしながら、未来につなぐまちづくりの研究と実践に取り組んでいます。古いものをただ守るのではなく、手を加え新たな価値を生み出す――そんな京都ならではのまちづくりに関われることが、大きな喜びであり、この分野の最大の魅力です。

まちづくりと聞くと、「自分には関係ない」と感じるかもしれません。でも実は、まちづくりは特別な人だけが行うものではなく、誰もが関われるものです。京都では、人口の1割が大学生。多くの学生が地域課題や社会の問題に向き合い、まちづくりの大切な担い手となっています。高校生が地域活動に参加する事例も増えており、授業や地域の取り組みで経験した人もいるかもしれません。自分の住む場所や社会のために行動することは、安心して、誇りをもって暮らせるまちをつくる第一歩です。そんなまちづくりを、あなたも一緒に始めてみませんか。

-

金治 宏 准教授KANAJI Hiroshiキャリア形成学科「ソーシャルイノベーション」「行政組織の自己革新」を研究テーマとし、地域住民と行政組織による社会的課題の解決について研究しています。

金治 宏 准教授KANAJI Hiroshiキャリア形成学科「ソーシャルイノベーション」「行政組織の自己革新」を研究テーマとし、地域住民と行政組織による社会的課題の解決について研究しています。環境教育推進室長

博士(経営学)

経済・経営・ビジネス、

共創の経営学

社会問題の多様化や深刻化に伴って、行政や企業、NPO等が一緒に課題解決に取り組む「共創」が注目されています。その共創をソーシャルイノベーション研究や協働の経営学は主要なテーマとしています。ソーシャルイノベーション研究や協働の経営学が、社会問題を解決するための革新的な取り組みを深く理解し、社会問題の解決と社会の持続可能な発展に貢献できる可能性を秘めています。

社会共創学科は、京都光華の社会学部だからこそ学べる内容を準備しています。その特長のひとつが100を超える社会共創パートナー(企業、自治体、NPOなど)との教育活動です。加えて、千年を超える京都にある長寿企業からビジネスを学べたり、起業を実際に体験するプログラムも用意しています。社会共創パートナーや企業の長寿企業と一緒に社会課題に向き合い、誰もが笑顔で暮らせる社会を共に創るプロジェクトに取り組みます。「すべての人の幸せに"つなぎ・つながる・つなげていく"社会」を一緒に創りませんか。

-

呉 鴻 准教授WU Hongキャリア形成学科プロジェクションマッピングを含む、映像を活用した総合的な空間演出

呉 鴻 准教授WU Hongキャリア形成学科プロジェクションマッピングを含む、映像を活用した総合的な空間演出修士(芸術)

デザイン・デザイン工学、

映像表現

映像は言葉の壁を越え、自分のイメージや思いを多くの人に伝える力を持っています。想像力と創造力を活かし、技術と融合させた映像表現は、人々の心を動かし、感動を与えるだけでなく、社会に影響を与える力も持っています。

映像制作は、自分の思いやアイデアを世界に伝える、力強い表現手段です。人の心を動かし、ときには社会を変える力さえ秘めています。スマホ1台から始められ、日常の風景やふとした気づきを映像にすることで、多くの人と気持ちを共有できます。映画やドラマ、ミュージックビデオ、SNSの動画など、私たちは日々さまざまな映像に触れていますが、今度はあなたが「観る側」から「つくる側」になってみませんか?あなたの感性と想像力が、きっと誰かの心に届くはずです。

-

藤村 佳子 准教授FUJIMURA Keikoキャリア形成学科キャリア教育が学生のキャリア形成や職業レディネス及び初期キャリアに及ぼす影響について関心を持っています。

藤村 佳子 准教授FUJIMURA Keikoキャリア形成学科キャリア教育が学生のキャリア形成や職業レディネス及び初期キャリアに及ぼす影響について関心を持っています。修士(経営学)

教育・保育、

coming soon

coming soon

-

宮原 佑貴子 准教授MIYAHARA Yukikoキャリア形成学科ファッション企画とデザイン学を結びつけ、ファッション分野をフィールドに、社会の多様な立場や地域が関わるものづくりのデザイン方法論とその効果についての研究をおこなっています。

宮原 佑貴子 准教授MIYAHARA Yukikoキャリア形成学科ファッション企画とデザイン学を結びつけ、ファッション分野をフィールドに、社会の多様な立場や地域が関わるものづくりのデザイン方法論とその効果についての研究をおこなっています。博士(学術)

デザイン・デザイン工学、

ファッション、デザイン方法論

私たちの生活に身近なものであり、その上、表現の可能性が広く、魅力が詰まったファッション分野ですが、循環可能な社会を実現するためには、製造過多や衣類廃棄などさまざまな社会課題を乗り越えなければなりません。アップサイクルファッションは、デザインアイデアやものづくりによって廃棄される衣類を減らす、社会課題解決に向けたアクションのひとつです。ファッションの楽しみを諦めることなく課題解決できる方法を探究することは、とても難しいのですが、服が好きな人にとってやりがいを感じることができる分野であると思います。

ワクワクする瞬間はありますか?

ファッション、映画、アニメ、ゲーム、ライブ、旅行、ボランティア…何でも構いません。大学では、それらがどのような仕組みで成り立っているのか、人々に魅力を与える理由は何なのか、社会にどんな影響を与えているのかなど、専門分野の先生のもとで、知りたい気持ちの数だけ探究することができます。

まずは、「自分にとってワクワクする瞬間は何だろう?」から。

問いの答えを一緒に探しましょう!大切な人への花束。どう考えて、どう渡す?“もの”や“こと”を作り出す「企画」の話。、

-

佐藤 嘉洋 講師SATO Yoshihiroキャリア形成学科coming soon

佐藤 嘉洋 講師SATO Yoshihiroキャリア形成学科coming soon博士(工学)

coming soon

coming soon

-

井上 富雄 教授INOUE Tomio短期大学部長・歯科衛生学科長短期大学部 歯科衛生学科動物を使った咀嚼、吸啜、嚥下をコントロールする神経メカニズムの研究や、小学生の咀嚼機能の発育、高齢者の咀嚼機能や嚥下機能の低下について研究を行っています。

井上 富雄 教授INOUE Tomio短期大学部長・歯科衛生学科長短期大学部 歯科衛生学科動物を使った咀嚼、吸啜、嚥下をコントロールする神経メカニズムの研究や、小学生の咀嚼機能の発育、高齢者の咀嚼機能や嚥下機能の低下について研究を行っています。歯学博士

歯学・口腔保健、

口腔生理学

食べ物を咀嚼する時、下顎だけでなく唇や舌がタイミングを合わせて上手に動き、食べ物を細かく噛み砕いて消化を助けます。しかし食物が細かくなってもバラバラな状態では,うまく飲み込むことができません。咀嚼中に大量に分泌される唾液と混ざり合うことで一つの食塊となり、嚥下しやすくなります。口の機能である咀嚼や嚥下が正常に働くことは、バランスの良い栄養摂取につながり、子どもの健やかな成長や高齢者の健康維持に欠かせません。さらに、食べ物を咀嚼することで、その風味を楽しみ、食事の満足感が高まります。口は単なる器官ではなく、私たちの健康と豊かな生活を支える重要な存在なのです。

"歯がむし歯や歯周病で抜けても、すぐに体調が悪化して入院することはありません。しかし、栄養摂取のバランスが崩れるため、長期的には健康に影響を与える可能性が高まります。また、嚥下機能が低下すると、食べ物が食道を通らずに誤って肺に入り、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。日本では、誤嚥性肺炎による死亡者数が交通事故による死亡者数を上回っています。

歯科衛生士として、お口の健康を守ることは、人々の健康維持に欠かせません。咀嚼や嚥下を支えることで、栄養のバランスを保ち、誤嚥性肺炎などのリスクを減らすことにもつながります。目立たない仕事かもしれませんが、健康に過ごせる社会づくりに貢献できる、とても大切な役割なのです。" -

稲葉 裕明 教授INABA Hiroaki短期大学部 歯科衛生学科・歯周病菌Pophyromonas gingivalisが口腔癌の浸潤や予後におよぼす影響。

稲葉 裕明 教授INABA Hiroaki短期大学部 歯科衛生学科・歯周病菌Pophyromonas gingivalisが口腔癌の浸潤や予後におよぼす影響。

・歯周病菌Pophyromonas gingivalisが胎盤細胞におよぼす影響。

・動物由来歯周病菌Pophyromonas gulaeの病原因子解明。図書館長

博士(歯学)

歯学・口腔保健、

口腔微生物学

歯周病の原因となる細菌が私たちの体にどのように影響をおよぼしているのかを研究しています。新たな病気の成り立ちや新たな菌が私たちにどのように影響していくのか?誰もわからないことを追求し探索し、どのようなことが起こっているか世界で初めて解明できることができるのが研究をしている最大の魅力です。これらの結果を基に、歯科医師として私たちの健康に還元できるように考えることが最大の責務でもあり魅力でもあります。

好きなことを追求して好きなことをやり続けていけることは、人生における魅力の1つです。まだまだ自分が何をしたいのか?わからないことも多いとは思います。いろいろなことに興味をもち、いろいろなことにチャレンジしてみることは、何に興味があるかを見付けるためにはとても良いことだと思います。失敗をいっぱい経験するのもとても良いことです。大学に進学して、今までとは異なる様々な人たちに触れ合って経験することも、人生を彩る良い経験になると思います。ぜひ一歩踏み出し、いろいろな経験をし好きなことを追求できる人になっていただければと思います。

-

辻野 孝 教授TSUJINO Takashi短期大学部 歯科衛生学科コミュニケーション手段としての「魚の情報デザイン」の研究と、それを活用した科学コミュニケーションの研究です。

辻野 孝 教授TSUJINO Takashi短期大学部 歯科衛生学科コミュニケーション手段としての「魚の情報デザイン」の研究と、それを活用した科学コミュニケーションの研究です。修士(理学)

情報教育、

情報教育・科学教育・科学コミュニケーション

コンピュータと魚が好きで、今の研究テーマにたどり着きました。「好き」が研究を進める推進力です。

生きものの中で、特に「魚」が好きです。魚は、生息環境や繁殖様式などに多くの多様性を持っている生きものです。魚を知ることで、生物や生態系への理解を深めることができます。

私にとってコンピュータは、いろいろなことを何度でも試行錯誤することができる「便利な道具」です。情報デザインは、テーマに沿って情報を収集して、集めた情報の特徴が際立つように整理をし、図やグラフといった可視化資料として表現して、相手に分かりやすく伝えるための方法です。この全ての過程でコンピュータを活用し、試行錯誤を繰り返して最善を目指しています。いろいろなことにチャレンジをして、自分の「好き」をたくさん見つけましょう!

何事もやってみないと、それが好きか嫌いか、得意か不得意かはわかりません。現在の研究テーマは、60歳になるタイミングで始めました。新しいことを始めるのに遅すぎることはありません。必要なのは、新しい一歩を踏み出すための少しの勇気です!!私が作った「魚の情報デザイン」の解説です。、

-

頭山 高子 教授TOYAMA Takako短期大学部 歯科衛生学科「オーラルフレイル」対策は「健康寿命の延伸」に有効な方法になりうるか

頭山 高子 教授TOYAMA Takako短期大学部 歯科衛生学科「オーラルフレイル」対策は「健康寿命の延伸」に有効な方法になりうるか博士(歯学)

歯学・口腔保健、

歯科診療補助

医療に携わることで緊張感や気疲れなどはありますが、患者さんのお口がきれいになって喜んでもらえたり、笑顔が多くなったりするととても嬉しく感じます。少しでも人の役に立っているという実感が得られて仕事がとても充実しています。

人が生きていく中で食べることはとても重要なことです。食べれる喜びを多くの人に伝えていきましょう。

-

天羽 崇 講師AMOH Takashi短期大学部 歯科衛生学科口の中にいる、病気を起こすカビ(真菌)に効果のある新しい化合物を探索しています。また、薬剤耐性とは異なる「抗菌薬抵抗性」という現象についても研究しています。

天羽 崇 講師AMOH Takashi短期大学部 歯科衛生学科口の中にいる、病気を起こすカビ(真菌)に効果のある新しい化合物を探索しています。また、薬剤耐性とは異なる「抗菌薬抵抗性」という現象についても研究しています。博士(歯学)

歯学・口腔保健、

口腔微生物学、歯科衛生学

私たちの身近な環境、特に口の中にも、まだ発見されていない微生物が多く存在します。すでに知られている微生物であっても、従来の薬が効かなくなるケースが増えており、新たな対策が求められています。未知の現象や生物に触れながら研究を進めることは、知的好奇心を刺激されるとともに、自分の成果が将来の医療に貢献する可能性もあるため、大きなやりがいを感じられる分野です。

興味のある分野に限らず、幅広いことに関心を持って、自分で調べることを大切にしてください。。勉強以外にも学びの機会は多く存在します。大学ではレポートの提出も多く、文章を書く力が求められますが、スマートフォンの自動入力に慣れているためか、文章を書くことを苦手とする学生が多く見受けられます。大学の講義ではワークブックのような教材はあまり使用されず、自分でノートをまとめる必要があります。文章力を鍛えるために、まずは教科書を丁寧に書き写す練習をしてみるのもよいでしょう。

-

白水 雅子 講師SHIRAMIZU Masako短期大学部 歯科衛生学科口腔機能の発達と食習慣の関連

白水 雅子 講師SHIRAMIZU Masako短期大学部 歯科衛生学科口腔機能の発達と食習慣の関連

→ 学童期における咀嚼力と食事内容・食行動との関係を分析する研究。

学童の咀嚼力・口腔機能の年齢別・性別比較

→ 小児の成長に伴う口腔機能の発達を客観的に評価し、基準値を検討する。博士(口腔保健福祉学)

歯学・口腔保健、

社会系歯学 、口腔機能

学童期は口腔機能が大きく発達する重要な時期であり、咀嚼力や舌圧、口唇閉鎖力などの変化を通じて食事・会話・健康に影響を与えます。研究テーマとしては、年齢別の機能発達の基準値の設定、食習慣や呼吸との関連、学校現場でのスクリーニング法の開発、保健指導の効果検証などがあり、他の医療職や教育・栄養・公衆衛生との連携による実践的な研究が可能です。早期介入による予防的意義も高く、将来の健康づくりに貢献できる魅力的な分野です。このように、学童期の口腔機能と発達に関する研究は、子どもの健やかな成長を支えるだけでなく、未来の健康づくりにもつながる、非常にやりがいのある分野です。

歯科衛生士は、むし歯や歯周病の予防、歯みがき指導などを通して、子どもから高齢者、障がいのある方まで幅広い人々の「口の健康」を支える専門職です。国家資格で就職率が高く、長く働けるのも魅力のひとつです。さらに近年では、口腔機能や生活習慣に関する研究活動にも携わることができ、医療・福祉・教育分野の発展に貢献するチャンスもあります。「人の役に立ちたい」「医療や研究に興味がある」そんなあなたにぴったりの仕事です。

-

尾形 祐己 助教OGATA Yuki短期大学部 歯科衛生学科歯科衛生士の立場でのヤングケアラーへの支援方法や、静脈路確保・投薬・採血の歯科衛生学生への教育方法などを研究しています。

尾形 祐己 助教OGATA Yuki短期大学部 歯科衛生学科歯科衛生士の立場でのヤングケアラーへの支援方法や、静脈路確保・投薬・採血の歯科衛生学生への教育方法などを研究しています。修士(口腔科学)

歯学・口腔保健、

歯科予防処置

歯科予防処置は患者さんをう蝕(虫歯)や歯周病から守るために歯科衛生士が行う業務の一つです。刃物が付いた器具を口の中に入れたりしますので、技術力や慎重さが求められます。また、それを行うための患者さんとのコミュニケーションも必要となります。「予防」を担うという、医療職でも珍しい存在である歯科衛生士にとって、重要な分野でもあり、やりがいがあります。

歯科衛生士の仕事は大変なことも多いです。ですが、それを上回る楽しさや達成感があります。ぜひ、本学に入学し、理想の歯科衛生士さんになりませんか?

-

真田 依功子 助教SANADA Ikuko短期大学部 歯科衛生学科歯科衛生士の立場からみた歯科インプラント治療:

真田 依功子 助教SANADA Ikuko短期大学部 歯科衛生学科歯科衛生士の立場からみた歯科インプラント治療:

歯牙欠損をした患者さんは歯科インプラント治療を選択すことが増えてきていて、インプラントの成功は10年といわれている。

そこで歯科衛生の立場から1年でも長く口腔内のインプラントを使用して食事ができるようメインテナンスのあり方や術前の細菌叢の研究をしている。修士(口腔保健学)

歯学・口腔保健、

歯科衛生学

口から食べることは健康につながり、しっかり噛んで食べるには歯が必要です。歯が1本でも欠けると咀嚼に影響が出てきます。40歳から歯を喪失する方は増えてきます。そこで、歯を喪失してから、これ以上歯を喪失させないのではなく、40歳以降でも1本も歯を喪失しないよう早めに患者様へのアプローチが大切になります。いろいろな患者様がいらっしゃるので、アプローチ方法は個々によって変わります。ですので、歯科衛生士は1つでも多くの引き出しをもっていなけければ、患者様の健康に寄り添えません。一つでも多くの引き出しを持って、それをうまく患者様に伝えられることが出来れば、患者様が行動変容し、信頼関係が深まります。患者さんとの信頼関係の構築が歯科衛生士にとってやりがいのある仕事と考えます。

大学に入ったら学ぶことが沢山ありますが、スタートラインはどの学生も同じです。歯の数を知って入ってくる学生はほぼいません。

ですので、少しでも歯科衛生士になりたいという気持ちがあれば、是非オープンキャンパスに参加してみてください。

働き方は、一般の歯科医院だけではなく、企業、病院、行政などいろいろあります。 -

松本 恭子 助教MATSUMOTO Kyoko短期大学部 歯科衛生学科口腔粘膜疾患がある患者への歯科衛生士の関わり

松本 恭子 助教MATSUMOTO Kyoko短期大学部 歯科衛生学科口腔粘膜疾患がある患者への歯科衛生士の関わり修士(口腔科学)

歯学・口腔保健、

歯科衛生学

唾液は常に口の中にあり、その存在が当たり前と認識されています。しかし、その量や質の違い、そしてそれが健康に与える影響を考えることで、唾液の重要性を改めて実感できます。日々の生活の中で唾液の働きを意識することが、『口腔から始まる全身の健康』へとつながります。

歯科衛生士は、AIにできない職種です。患者の心情をくみ取って治療方針を決定し、また、想定外の事態でも臨機応変に対応することは、AIでは到底できない仕事といえます。歯科衛生士は、日々のコミュニケーションを通じて小さな変化を見逃さず、より良いケアにつなげていくことができる職業です。

-

相場 浩和 教授AIBA Hirokazuライフデザイン学科長短期大学部 ライフデザイン学科原子核の運動は実はある意味ビリヤードのような運動とそっくりです。全く関係のなさそうな2つのシステムがなぜ似ているのかを研究しています。

相場 浩和 教授AIBA Hirokazuライフデザイン学科長短期大学部 ライフデザイン学科原子核の運動は実はある意味ビリヤードのような運動とそっくりです。全く関係のなさそうな2つのシステムがなぜ似ているのかを研究しています。理学博士

情報教育、

理論核物理

数式を使って原子核が提示する秘密を解き明かしていくことにぞくぞくする魅力を感じます。最近はAIも研究の道具として使われています。これまでの物理研究の経験からAIとは何かについて考えるのも楽しいです。果たして人間の知能はAIによってシミュレート可能なのでしょうか?

ライフデザイン学科は入学後に分野を決めてもらってOK、さらに,途中で分野を変更してもらってOkという入口の広さを持っています。さらに21世紀の教育に欠かせないアクティブラーニングについても質・量とも圧倒的です。ぜひ「2年間で4年分の学び」を体験してみてください。

-

鹿島 我 教授KASHIMA Ga短期大学部 ライフデザイン学科バラエティ番組の分類

鹿島 我 教授KASHIMA Ga短期大学部 ライフデザイン学科バラエティ番組の分類学士(社会学)

歴史・文化、

エンターテインメント論

昭和28年、テレビ放送が始まって以来、形や表現方法を変えながら進化してきたテレビ番組を進化の系統ごとに分析しています。また漫才番組の審査員も仕事の一つとなっています。

人々の生活に楽しみと潤いを与えるエンターテインメントの世界で放送作家として20年以上活動してきました。笑福亭鶴瓶さんをはじめとする多くの有名人との仕事を通して、培ったプレゼン力・コミュニケーション力は私の大きな財産になっています。

-

桑島 千栄 教授KUWAJIMA Chie短期大学部 ライフデザイン学科「食品の調理加工中に生じるタンパク質の変化」と称し、かまぼこやチーズなどの食品の加工途中に、タンパク質がどのように変化し、消化吸収や味・テクスチャーに影響を及ぼしているのかを調べています。この研究から派生して、味やテクスチャーなどの違いを官能検査や嗜好調査を通じて学生さんたちに感じてもらうことで食育(食味教育)へとつなげています。

桑島 千栄 教授KUWAJIMA Chie短期大学部 ライフデザイン学科「食品の調理加工中に生じるタンパク質の変化」と称し、かまぼこやチーズなどの食品の加工途中に、タンパク質がどのように変化し、消化吸収や味・テクスチャーに影響を及ぼしているのかを調べています。この研究から派生して、味やテクスチャーなどの違いを官能検査や嗜好調査を通じて学生さんたちに感じてもらうことで食育(食味教育)へとつなげています。修士(生活科学)

栄養・スポーツ、

調理科学/食品科学/食健康教育

食事をする行為は、ヒトの健康を支える重要な柱の1つ。私たちに身近な「食べもの」「食べること」をテーマに、食品そのものはもちろん、調理加工によるさまざまな変化を探求、さらには食べる行為について探求研究することで、よりおいしく、栄養的に良好な食べ方を探ることができます。

さまざまな食べものが身近にある時代であるからこそ、あらためて「食べもの」について学んでみませんか?私自身は管理栄養士なので、すぐ健康や栄養の話をしてしまいますが、同じように食べるのであればよりおいしいものを口にしたいと思うのが人間です。おいしくするにはどうしたらよいのか、そもそもおいしいとはどういうことなのか、フード分野の授業でおいしさを追求しましょう!

-

森際 孝司 教授MORIGIWA Takashi短期大学部 ライフデザイン学科心理学分野の研究と実践から明らかになった人間の感性や心の動きに着目し、心に響くプレゼンテーションとは何かを研究しています。そのため、海外の学校とも共同研究をしています。

森際 孝司 教授MORIGIWA Takashi短期大学部 ライフデザイン学科心理学分野の研究と実践から明らかになった人間の感性や心の動きに着目し、心に響くプレゼンテーションとは何かを研究しています。そのため、海外の学校とも共同研究をしています。文学修士

教養、

国際的プレゼンテー ション/臨床心理学/情報教育

人の心ってとっても複雑なんですが、心理学の知識や技術を応用することでとても分かりやすくなることがあります。また、世界のいろんな国の学生や教員と話をすることで、日本に居るだけでは実感できない常識の広がりを体験でき、ますます人生が楽しくなっていくのを感じます。私は国際的プレゼンテーションと臨床心理学と情報教育の3つ専門分野を組み合わせることで、心に響くプレゼンテーションの大切さに気が付きました。同時に、世界中に友達がたくさんできたのも幸せです。

人間関係では、さまざまなストレスを感じることもあります。実際には、どうすれば良い人間関係を構築できるかが分からず悩んでいる人が多いのです。これからの日本は、海外の人々と協働する時代を迎えます。ますます対人コミュニケーションで不安を感じることもあるでしょう。まずは安全な学びの場で、いろんな知識や技術を身に付け、失敗してもみんなが応援してくれる心地よい空間で過ごしてみましょう。自分らしさを表現し、他者を受け入れる心の余裕を身に付けましょう。本学のライフデザイン学科は、何かを克服し、何かにチャレンジしたい人にお勧めの場所です。

-

青木 正明 准教授AOKI Masaaki短期大学部 ライフデザイン学科ファッション業界でブランド経営と染色加工業務を行っているので服飾全般に広く興味を持っていますが、中でも特に奈良~平安時代の宮廷染色や色彩に関わる事柄を研究しています。

青木 正明 准教授AOKI Masaaki短期大学部 ライフデザイン学科ファッション業界でブランド経営と染色加工業務を行っているので服飾全般に広く興味を持っていますが、中でも特に奈良~平安時代の宮廷染色や色彩に関わる事柄を研究しています。学士(保健学)

歴史・文化、

ファッション

草木染めで仕上がった色は落ちやすいし変わりやすい、というのが現代の定説です。しかしその定説を覆す布類が正倉院や法隆寺などの遺物として多く残っており、染色に関わる記録も古い文献から探し出すことができます。科学の知識がなかった遥か昔の染め師たちはどんな技術を使って堅牢な草木染めを行っていたのだろう?ということを探る作業に魅せられています。

その他にも小さいころから服とそれに関わる文化が好きで、大学教員の仕事と並行して、草木染めを施した服を作りファッションブランドの運営を行っています。「fashion」という単語は、辞書で調べると本来は単に「流行」という意味です。アートにも家具にも食事にも文具にも流行はあるのに、ファッションと言えば「服の流行」だけを指すのはなぜなのでしょうか?

服って、選んだり着たりしておしゃれするだけでなく、見たり触ったり考えたりするだけでもとても面白い対象だな、と私はいつも思います。こんなに面白い“つっこみどころ満載”のプロダクトを私は他に知りません。

「そんなこと考えてもオシャレとは関係ないし」とお思いのあなた、そうおっしゃらずにライフデザイン学科でこの愛すべきプロダクトの事を一緒に勉強しませんか?そうすれば、知らず知らずのうちにあなたのファッションセンスが磨かれるかもしれません。tezomeya 京都、

-

久世 奈欧 准教授KUZE Nao短期大学部 ライフデザイン学科私は、自分が生まれ育った環境がどのような経緯を経て出来上がったものなのかについて、興味があります。日本の歴史、なかでも社会的にも生活的にも大きな変化が起こった、近世から近代への移行期のを中心に研究をしています。

久世 奈欧 准教授KUZE Nao短期大学部 ライフデザイン学科私は、自分が生まれ育った環境がどのような経緯を経て出来上がったものなのかについて、興味があります。日本の歴史、なかでも社会的にも生活的にも大きな変化が起こった、近世から近代への移行期のを中心に研究をしています。博士(文学)

歴史・文化、

日本近世史

本学では京都の文化や観光についての授業などを担当しています。京都には昔から続いてきた文化がたくさん残っています。それらがどのような経緯で今まで伝わってきたのかを調べると、より深くそれぞれを味わうことが出来ます。そのほか、言葉の授業や、サブカルチャー論を担当しています。サブカルチャー論では「妖怪」などの目に見えないものをどう表現してきたのかを考えます。

せっかく京都の大学に通うのであれば、京都の豊かな歴史や文化に親しんでもらいたいと思っています。また、日本有数の観光地である京都で、どんなことが起こっているのかを実際に見ながら観光について多面的に学べば、より社会に即した学びができると思います。一緒に、大学の内外で京都を楽しむためのあれこれを学びましょう。

-

三原 康弘 准教授MIHARA Yasuhiro短期大学部 ライフデザイン学科テレビや新聞などのマスメディアが存在感を失いつつある中、地域情報の発信は、地域社会の持続可能性や発展に欠かせないものと考えていて、地域メディアの在り方や公共政策に関心を深めています。

三原 康弘 准教授MIHARA Yasuhiro短期大学部 ライフデザイン学科テレビや新聞などのマスメディアが存在感を失いつつある中、地域情報の発信は、地域社会の持続可能性や発展に欠かせないものと考えていて、地域メディアの在り方や公共政策に関心を深めています。修士(社会学)

社会、

公共政策、地域メディア研究

私は、生まれ育った京都のまちが大好きで、大学卒業後は他都市で仕事をしていましたが、30代半ばで京都に帰ってきて今に至っています。また、典型的なテレビっ子でニュースや娯楽は基本的にテレビから享受しているのですが、京都に帰ってきて、ふと感じたこと。それは「テレビって東京や大阪からの情報ばかり」「京都の情報ってほぼ観光ネタ」ということでした。地元に住んでいて地元の情報が入ってこない。これは地元への関心や愛着に影響を及ぼしているのではないか、と考えています。

インターネットが情報受発信の主役となっている現代において、地域の情報をどう発信し、その文化や特性をどう守って行くのか。考えていきたいと思っています。みなさんは、テレビや新聞をどれくらい見ていますか?最近はSNSや動画共有サービス等で情報を得ることが多いかもしれません。でも、そんな時代だからこそ、私は「地域の情報をどうやって伝えるか」ということに強い関心を持っています。

みなさんの身近にも、きっと面白い地域ネタや出来事があるはずです。みなさんと一緒に、地域の未来を考えていける日を楽しみにしています。 -

河内 尚子 講師KAWACHI Naoko短期大学部 ライフデザイン学科現代の日本の住まいや暮らしと相関するインテリアや家具のデザインを通した実践的研究

河内 尚子 講師KAWACHI Naoko短期大学部 ライフデザイン学科現代の日本の住まいや暮らしと相関するインテリアや家具のデザインを通した実践的研究修士(学術)

デザイン・デザイン工学、

デザイン(空間・インテリア・家具)

インテリアや家具は、私たちの日常を取り巻く空間を形作るものです。

その空間が心地よいものであれば、私たちの暮らしが、美しく、豊かなものになると思います。

それがどんな空間なのか考え、実践しながら日々を過ごす。

そうすることで、その積み重ねである私たちの人生もより良いものになっていくのではないかと感じています。大学生活を通して、いろいろな場所へ行き、人に会い、世界を大きく広げてください。

そして、自分が持っている感性を大切にして、好きなものを探求してください。 -

菅尾 英代 講師SUGAO Hideyo短期大学部 ライフデザイン学科イギリスの学校教育における歴史的思考発達支援について研究しています。公立学校を対象とした歴史学を基軸とする探究学習の計画・実践・評価についての現地調査による質的研究です。また、ヨーロッパのブライダルフラワーに関する調査研究も遂行しています。

菅尾 英代 講師SUGAO Hideyo短期大学部 ライフデザイン学科イギリスの学校教育における歴史的思考発達支援について研究しています。公立学校を対象とした歴史学を基軸とする探究学習の計画・実践・評価についての現地調査による質的研究です。また、ヨーロッパのブライダルフラワーに関する調査研究も遂行しています。修士(法学)

教育・保育、

教育学、ブライダル

ブライダルは、「祝福」というキーワードの下で、フード・ファッション・インテリア・デザイン・芸術・ホスピタリティなどに関する英知を集結させて特別な1日を演出する人類共有の文化です。これに携わるには、一流のマナーとビジネススキル、そして何よりも、「思いやりの精神」が求められます。新郎新婦様のお気持ちを優先する、自分自身を思いやる、支えてくれている人を顧みる、激務の中で仲間とともに成長する。本学のブライダル分野ではこのようなマインドセットを身に付け、Well-beingの視点から社会を観察し、たくさんの笑顔をプロデュースできる人を育てています。

光華のブライダル分野では、ブライダルの知識・スキルだけでなく、ブライダルに関連する教養を身に付けたり、ブライダル全般についてグローバルな視点から学んだりすることができます。もちろん、ブライダルの基本アイテム・ドレスやフラワーデザイン、婚礼料理について学ぶ機会もありますよ!そして、どんな場所に出ても自信をもって振る舞えるマナーを身に付けることもできます。みなさんと教室でお会いできる日を、とても楽しみにしています。

-

小神野 雅子 准教授OKANO Masako助産学専攻科長助産学専攻科赤ちゃんを迎え新しい家族のカタチをつくる、親になる方への支援の在り方について研究しています。また、不妊女性への支援についても研究しています。

小神野 雅子 准教授OKANO Masako助産学専攻科長助産学専攻科赤ちゃんを迎え新しい家族のカタチをつくる、親になる方への支援の在り方について研究しています。また、不妊女性への支援についても研究しています。修士(看護学)

助産、

助産学

助産師は赤ちゃんと母親、その家族を支援する専門家です。命の誕生に関わることができる、大変やりがいのある仕事です。それだけでなく、若者からお年寄りまで、さまざまな年代の女性の健康をサポートする役割も持っています。病院だけでなく助産所を開業することもでき、地域でも活躍できる仕事です。

日本では助産師になるためにはまず看護学を学び看護師の資格を取得する必要があります。本学は、看護学科卒業後に1年過程の助産学専攻科に進学することが可能です。赤ちゃんが好きな方、女性や家族ために力になりたいと思う方、助産師の仲間になりませんか?

-

海野 多栄子 講師UNNO Taeko助産学専攻科出産後のお母さんの約1割に、うつ病が起こる可能性があると報告されています。少しでも産後のお母さんたちの子育て環境が整うと望ましいと考えて研究を続けています。現在では、出産後のお母さんを対象にスマートウォッチを用いて客観的にしんどいサインを早期にみつけるための研究を行っています。

海野 多栄子 講師UNNO Taeko助産学専攻科出産後のお母さんの約1割に、うつ病が起こる可能性があると報告されています。少しでも産後のお母さんたちの子育て環境が整うと望ましいと考えて研究を続けています。現在では、出産後のお母さんを対象にスマートウォッチを用いて客観的にしんどいサインを早期にみつけるための研究を行っています。博士(看護科学)

助産、

周産期のストレス反応、産後うつ病、助産学、看護理工学

助産師は、妊娠・出産・産後の女性を支えるだけでなく、家族や社会全体を視野に入れて関わる大切な職業です。女性とそのパートナーの心と体の健康を守るため、家族全体に寄り添いながら関係づくりを行います。また、思春期からの関わりを通じて、健康的な妊娠に向けた知識や意識を高めることも大切な役割です。命をつなぐ大切な仕事に関わりながら、社会全体に貢献できる点がとても魅力です。

現在、助産学研究の授業を担当しています。学生さん達が探究しているテーマは、「不妊に悩む女性」「産後女性のパートナー」「思春期の子どもをもつ親」「更年期を迎えた女性」など、多岐にわたります。少子化が進む今だからこそ、助産師に対する社会的なニーズはますます高まっています。

ぜひ皆さんも、一緒に助産学を学んでみませんか?まずは、本学の助産学専攻科のブログをご覧いただいたり、オープンキャンパスで直接お話を聞いていただけると嬉しいです。

※なお、本学の助産学専攻科の受験には、大学卒業(または卒業見込み)であることが要件となっています。 -

嶋田 安希子 助教SHIMADA Akiko助産学専攻科看護教育に関する研究

嶋田 安希子 助教SHIMADA Akiko助産学専攻科看護教育に関する研究修士(看護学)

助産、

助産学・母性看護学

助産学・母性看護学では、女性の一生を通して女性とそのご家族がすこやかに過ごすことができるように支援していきます。そのために看護職者(看護師、保健師、助産師)ができることは何か、より良い支援は何かと常に探究し、より良い看護・助産ケアを追い求めます。今現在、健康上の不安や問題を抱えている方だけでなく、元気に過ごされている方も含め、全ての健康段階にある女性とそのご家族が看護の対象となります。対象の方が今ある状態よりもより良くなることを目指し、もてる力が引き出せるように看護を創意工夫していくところがこの分野の魅力です。

看護職に興味のある方は、京都光華女子大学にぜひお越しください。 一緒に学びましょう。お待ちしております。

-

臼井 義比古 准教授USUI Yoshihiko数学や情報技術を教えていて思うことがあります。「この内容や方法であっているの?」と。教科書にかかれたような当たり前のことが、ちょっと気になります。技術的な話もありますし、社会的な話もあります。特に気になるのが昔はインターネットでしたが、今はブームのAIや機械学習でしょうか?

臼井 義比古 准教授USUI Yoshihiko数学や情報技術を教えていて思うことがあります。「この内容や方法であっているの?」と。教科書にかかれたような当たり前のことが、ちょっと気になります。技術的な話もありますし、社会的な話もあります。特に気になるのが昔はインターネットでしたが、今はブームのAIや機械学習でしょうか?修士(工学)

情報教育、

情報工学

あたらしことで、なんにでも使えそうなアイデアは、いちばん簡単な部分だけでもよいので、理解してみたいと思います。理解できれば、いろいろなことに使えるからです。機械学習もアイデア満載の面白い分野だとおもって勉強していますし、AIもどこまで賢くなるのか興味津々です。

公式を暗記する記憶型の勉強もよいですが、大体の学生が忘れちゃって困っています。それより、常識から公式を作れる人になったほうが得だと、学生の皆さんを教えていて思うようになりました。みなさんも後でらくするために常識に頼るタイプの勉強しませんか?