物性レベルの判定は、

① 嚥下食ピラミッドの各レベルの物性測定値、② 特別用途食品許可基準(えん下困難者用食品)

と照らし合わせて行います。

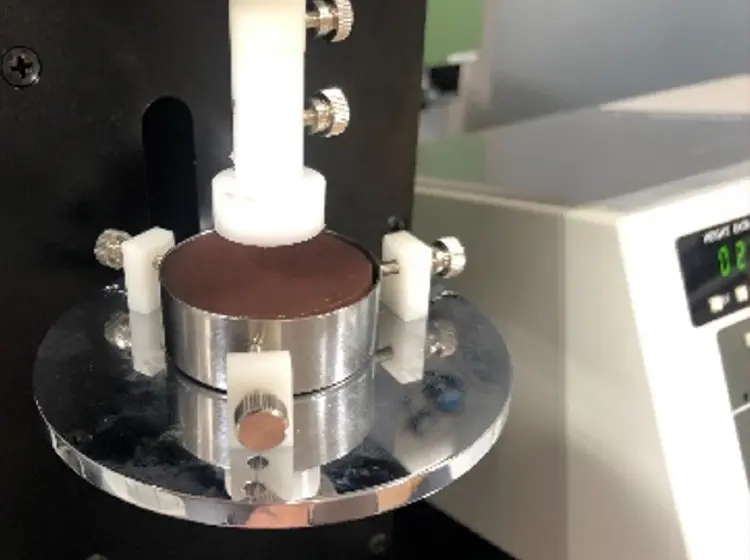

物性測定の方法

測定時の環境

室温25℃で実施する。

※冷凍品については、冷凍から恒温器(20℃)に入れ、デジタル温度計にて内部の温度が20℃になっているのを確認後、直ちに測定する(室温25℃)

方法

えん下困難者用食品の基準の測定方法及び嚥下食ピラミッドの測定法に準拠して実施

| 測定機器 | 山電 クリープメータ(RE2-3305C) |

|---|---|

| 測定方法 | 試料を直径40㎜の容器に高さ15㎜に充填し、 直径20㎜のプランジャーで圧縮速度1㎜/sec、 クリアランス5㎜で定速2回圧縮し、算定 |

| 測定温度 | 20±2℃ |

官能評価の方法

本学の嚥下調整食認証審査部会のメンバー(5名以上)で実施する。

- 和菓子を試食し、その形態・性状が「日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類2021」のコード分類のいずれに合致するかを評価する。

-

その他、以下について評価を行う。

・口腔内に取り込んだ後の性状の変化

・嚥下後の、口腔~咽頭への残留感

総合評価

機器による物性測定値を「嚥下食ピラミッド参考値」「えん下困難者用食品の表示許可基準(消費者庁)」の分類の値と照合し、官能評価の結果を合わせて総合的に判断し、咀嚼能力について「日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類2021」の「必要な咀嚼能力」のいずれに合致するかを判定する。また、必要と考えられる食塊の形状調整能力、食塊の保持能力あるいは送り込み能力について言及すべき事項があれば、付記する。

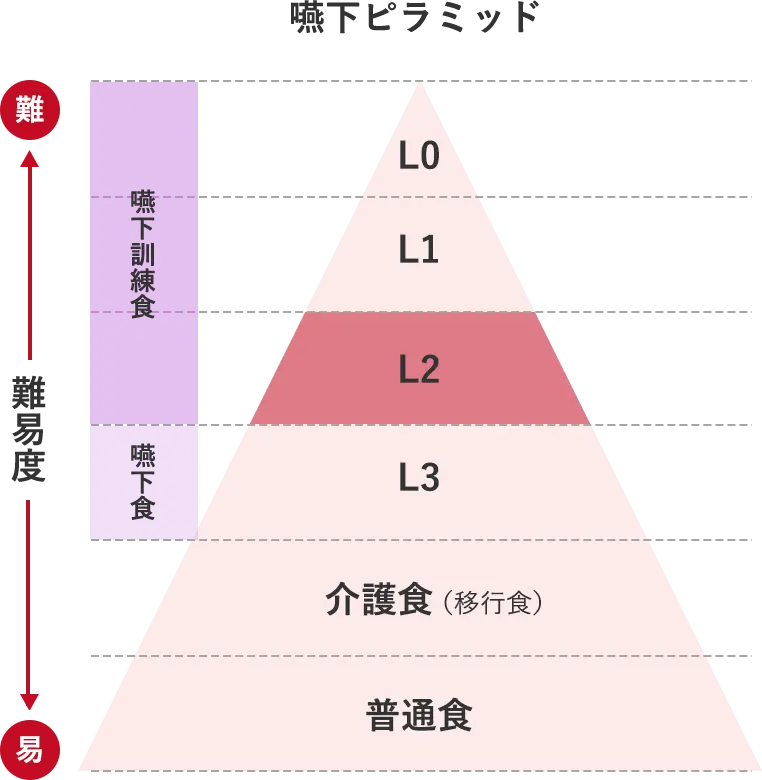

嚥下食ピラミッドとは?

摂食・嚥下の難易度にもとづいて、普通食から嚥下食までの6段階のレベルに分類したものです。

各レベルごとの食物形態の物性条件が基準化されています。

◆ 嚥下食ピラミッドの各レベルの物性測定結果(聖隷三方原病院の嚥下食測定値)

| L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 硬さ(10³N / m²) | 2~7 | 1~10 | 12以下 | 15以下 | 40以下 |

| 付着性(J / m³) | 200以下 | 200以下 (200~500の場合は、凝集性を0.4前後) |

300以下 (300~800の場合は、凝集性を0.4前後) |

1,000以下 | 1,000以下 |

| 凝集性 | 0.2~0.5 | 0.2~0.7 | 0.2~0.7 | 0.2~0.9 | 0~1.0 |

※坂井、江頭ら 日本病態栄養学会誌10(3):269-279,2007

特別用途食品許可基準(えん下困難者用食品)とは?

特別用途食品とは、病気の人や、乳幼児、高齢者など、通常の食事を食べることが出来ない人のための特別な用途を目的とした食品で、その一つに「えん下困難者用食品」があります。認可基準が厚生労働省により示されています。

◆ 特別用途食品許可基準(えん下困難者用食品)2009年12月 厚生労働省通達

| 規格 | 許可基準Ⅰ | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅱ |

|---|---|---|---|

| 硬さ(10³N / m²) | 2.5~10 | 1~15 | 0.3~20 |

| 付着性(J / m³) | 400以下 | 1,000以下 | 1,500以下 |

| 凝集性 | 0.2~0.6 | 0.2~0.9 | – |

嚥下食ピラミッドと各レベルの食品の特徴

| レベル0(L0) | 均質性をもち、重力だけでスムーズに咽頭内を通過する物性を有する食品 |

|---|---|

| レベル1(L1) | 均質性をもち、ざらつき、べたつきの少ない、ゼラチン寄せなどの食品 |

| レベル2(L2) | 均質性をもつものの、レベル1に比べて粘性、付着性が高い、ゼラチン寄せなどの食品 |

| レベル3(L3) | 不均質性の、ピューレを中心とする食品 |

| レベル4(L4) | 咀嚼や食塊形成に問題がある方向けの食事。パサつかず、むせにくく、なめらかな、ひと口大の大きさを目安とする。 |

| レベル5(L5) | 摂食・嚥下障がい者は食べることが困難な、ごく一般的な食事 |