種まく人たち

地域にお住まいの方が健やかでワクワクした気持ちになれるように

Project

地域にお住まいの方が健やかでワクワクした気持ちになれるように

03

Well-Beingの実現へ

京都光華の想い

2025年5月25日(日)、京都光華女子大学のキャンパスで、

第3回「光華ワクワク×健やかフェス」を開催し、1800名を超える方にご来場いただきました。

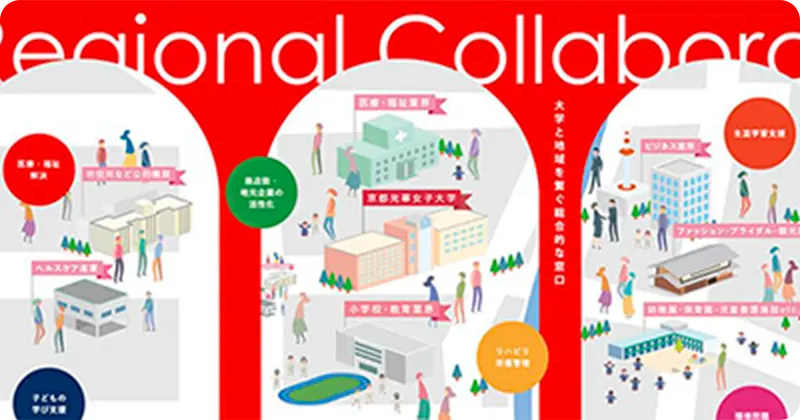

「光華ワクワク×健やかフェス」は、地域交流の場としてキャンパスを開放し、

本学が取り組んでいる教育・研究活動を紹介して、

地域の方が「来場された時よりも健やかでワクワクした気持ちになれる1日をつくる」

というコンセプトのもと、2023年から開催しています。

さまざまなブース・体験・ワークショップや、地域の事業者の皆様とのタイアップ企画に加え、

第3回は、地域の方の成果披露の場としてステージ企画や、

地域の防災力向上を目的とした「防災体験」といった新しいコンテンツも実施し、

幅広い年代の方に楽しんでいただきました。

地域にお住まいの方が健やかで

ワクワクした気持ちになれるように

01

「地域に開かれた大学」を実現し

大学の教育内容や学生のいきいきとした姿を

知っていただく機会として

「光華ワクワク×健やかフェス」開催のきっかけは、「地域に開かれた大学」という理念を本当の意味で実現したいという思いからでした。主管の地域連携推進センター橋詰侑季マネージャーは言います。「あかね祭(大学祭)や公開講座など地域の方に大学へ来ていただく機会はありますが、本学の学生が、どんな場所で、どんなことを学んでいるかを地域の方々が実感・体感できる機会をつくりたいという強い思いがフェス開催の原点です」。そして生まれたコンセプトが「大学の学びを通じて、地域の方が来場された時よりも健やかでワクワクした気持ちになれる1日をつくる」でした。

初回の2023年はオープンキャンパスとの同時開催。会場はキャンパス中央の多目的広場に限定し、目標来場者数を200人と設定していましたが、実際には500人以上の方が来場され、大きな反響がありました。第2回は会場をキャンパス全体に拡大。地元である右京区の魅力ある事業者様に出店いただく「KOKAマルシェ」も開催しました。さらに第2回からは、学生実行委員も新たに組織し、学生たちも企画や準備に深く関わるようになりました。学生実行委員のメンバーに課されたミッションは「来場者の満足度を向上させる」ことと「来場者の滞在時間を伸ばす」こと。具体的な方策は学生自身に任され、学生実行委員発案のスタンプラリー企画を実施しました。企画はとても好評で、来場者満足度の向上につながりました。

02

ブース数51、来場者1868人は過去最高

新企画の「ウェルビーイングステージ」も好評

2025年5月25日に行われた、第3回「光華ワクワク×健やかフェス」の出展ブース数はこれまでで最高の51。地域の方からの認知度も高まっており、朝10時のスタートにあわせて多くの方が来場され、15時の終了時間までの来場者数はフェス史上最大の1868人を記録しました。では、当日の様子をご紹介しましょう。

-

ワクワクエリア

本学の学びにふれられる各学科・専攻のブースのほか、学科・専攻同士のコラボ企画や、学科・専攻×サークル、学科・専攻×学外団体といったコラボ企画もあり、共創を体現した学びの姿も感じていただけるブースが並びました。

最も多くの人を集めたブースは、こども教育学科×光華幼稚園による「わくわく“こども縁日”」。子ども連れのご家族を中心に数百名の参加がありました。キャリア形成学科・こども教育学科の学生有志チーム「s.l.b(エスエルビー)」と地域で活躍されている就労継続支援事業B型事業所「NPO法人加音」による「ウェディングドレスをリメイクしよう!」も人気。女子プロ卓球Tリーグチーム「京都カグヤライズ」による卓球教室など体を動かす企画もあり、多くの方がワクワクしながら楽しまれている様子でした。

-

健やかエリア

光耀館を会場に、健康増進や健康意識向上につながるブースが出展されるエリアでは、医療・福祉系専門職を幅広く養成する本学の特徴が活かされた取り組みに、地域の方が多数参加されていました。看護学科の「癒しカフェ」や作業療法専攻による「ロコモチェック」など、医療・福祉系の学科が健康に関わる内容でブースを出していたほか、キャリア形成学科×京都ダイハツ販売株式会社による「次世代型電動車椅子の試乗体験コーナー」や歯科衛生学科による「フーセンガムコンテスト/お口の機能を測ってみよう」には、多くの子どもたちが興味津々で参加しました。

-

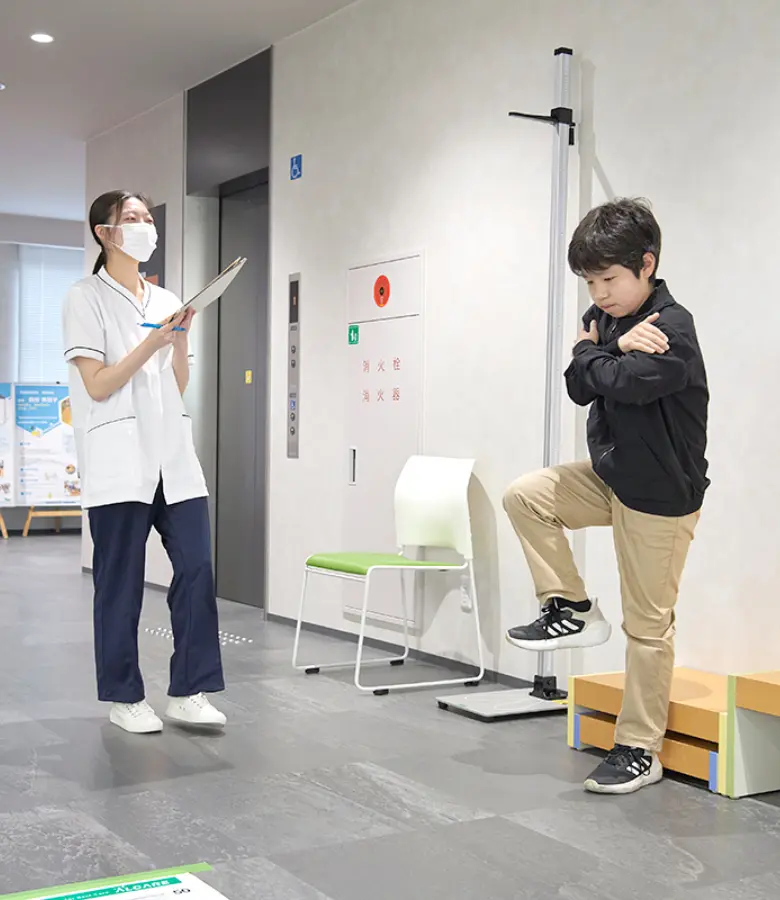

こどもと大人のロコモチェック&運動アドバイス

-

フーセンガムコンテスト・お口の機能を計ってみよう

-

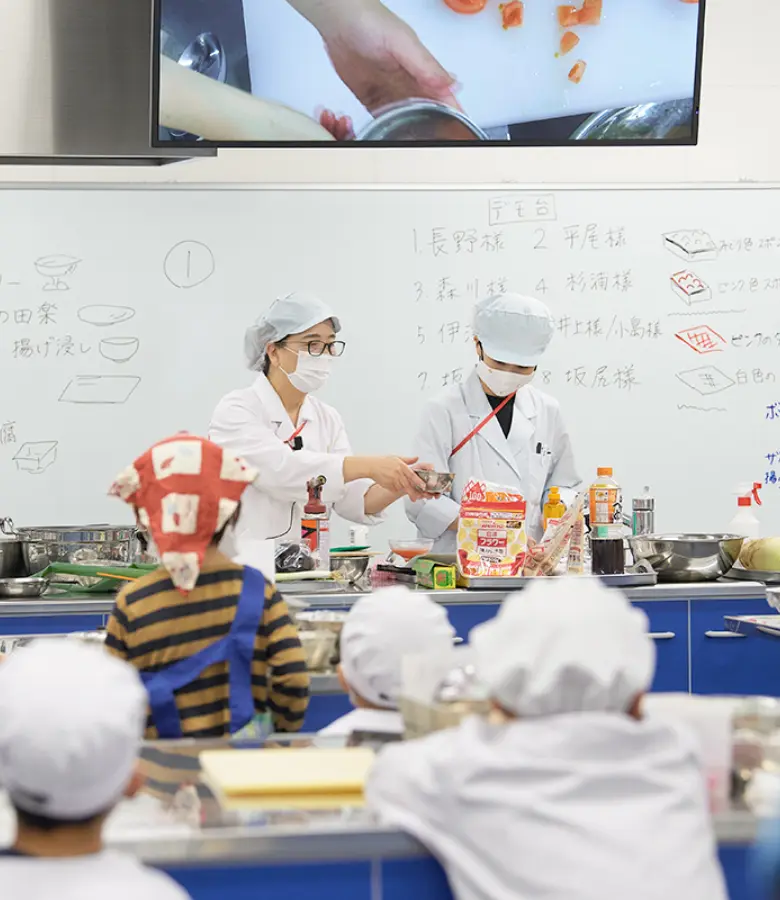

京野菜の “おばんざい” の調理に一緒にチャレンジしてみよう

-

-

フードエリア

地域の人気店による多彩なフードやカフェメニュー、社会福祉法人による自家農園のいちごを使ったスイーツなど計6店が出店。来場者は美味しいメニューを食べて、家族やお友だちとランチを楽しまれている様子でした。

-

KOKAマルシェ

地域の事業者の魅力ある商品や特産品を紹介し、さらに地元を好きになってもらうことを目指すマルシェ。京都市産の新鮮な野菜やお惣菜、ベーグルやハンドメイドのアクセサリー、桐の小物など、地域の魅力にあふれる商品を、来場者された方はワクワクした様子でショッピングされていました。

-

ウェルビーイングステージ

今年初めて開催され、大学生だけでなく、光華小学校の児童や地域の方など計8団体が活動の成果を披露する場となりました。オープニングは「光華小学校スターフラワーバンド」。力強いブラスバンドの演奏で会場を楽しく盛り上げてくれました。2番手はプロバスケットボールチーム京都ハンナリーズのチアスクール「京都ハンナリーズキッズチアダンス」。見事なパフォーマンスに会場が一体となりました。近隣の日本語学校や老人福祉センターの方々のステージ、学内の手話サークルや、よさこいサークル「京炎そでふれ!華羅紅」によるパフォーマンスもありました。

-

防災体験エリア

地域の防災力向上を目的に、右京消防署のご協力により新たに設けられたブースで、消防車の見学、子ども用防火衣の着装体験、火災時の煙の体験など、楽しみながら防災意識向上に繋がる体験をしていただきました。

03

「満足度向上」「滞在時間を伸ばす」を目指し

企画段階から学生実行委員が活躍

今年も大盛況のうちに幕を閉じた「光華ワクワク×健やかフェス」。これほど大規模なフェスを成功に導くことができた背景には、学生実行委員の存在が欠かせませんでした。橋詰マネージャーは言います。「メンバーは、企画段階から当日までずっと『自分たちのイベント』という意識で自律的に考え、動いてくれました」。

学生実行委員が結成された初年度(第2回)に企画したのが「スタンプラリー」でした。担当した3年生のW.Mさんは「全ブース見てもらえば、滞在時間が増え、満足度も上がると考え、各ブースを回る仕掛けとしてスタンプラリーを考えたんです」。この企画は、狙い通り満足度と滞在時間のアップに貢献。第3回でも継続することに決まりました。W.Mさんは「カードのデザインをする時、光華の花のイメージはどうかな?などみんなで話し合うのがすごく楽しかったです。めちゃくちゃ可愛らしいものができたこともすごく嬉しかったです」と語っていました。

第3回の新企画として、学生実行委員自身のブースも出展しました。「野菜スタンプ絵はがきづくり」です。「食育に関するワークショップをやりたいねという話から、家ではできないことを子どもたちに体験させてあげたいという発想で企画しました。私が参加している『おいでよ!こうかわくわく食堂』でもJA京都中央さんのご協力で実施したことがあり、ノウハウを活かせると思いました」(F.Aさん)。そこに素敵なアイデアを添えたのは、まだ入学間もない1年生のK.Wさんでした。「第3回の開催日が母の日と父の日の間だったので、『ありがとうを伝えるメッセージカードにするのはどうですか?』と言ってみたら、先輩たちに『めっちゃいいやん』って言ってもらえて」。こうして「野菜スタンプでメッセージカードを作ろう」というコンセプトが生まれました。

フェスに向けて学生たちが心配していたのは、当日に野菜が集まるかどうかでした。「春野菜と夏野菜のちょうど端境期にあたり、集まりそうなのはキャベツやレタスなどあまりスタンプ向きではない野菜だったので、学内で協力を呼び掛けるなど種類を増やすことに苦労しました」(F.Aさん)。しかし、ピンチの中だからこその工夫も生まれます。「キャベツの葉を輪ゴムでくるくる巻いてみたら、お花みたいな形になって、捺すといい感じになったんです。工夫一つでかわいいスタンプができ、子どもたちが喜んでくれました」(K.Wさん)「小松菜やほうれん草の切り落とした根の断面もバラみたいになるという発見もあり、とてもいい感じにできたと思います」(F.Aさん)。

2024年1月、京都光華女子大学は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム京都ハンナリーズと、健康・未来創造に関する包括連携協定を締結しました。本協定には、地域連携イベント・地域貢献活動での相互交流も含まれています。

「光華ワクワク×健やかフェス」では、「ウェルビーイングステージ」に京都ハンナリーズのチアスクール「京都ハンナリーズキッズチアダンス」が登場、子どもたちの元気いっぱいのパフォーマンスに、会場の熱気も最高潮に達しました。「みんなで一緒に踊りましょう!」とポンポンが配られると、チアリーダーに合わせて小さな子どもたちが楽しそうに踊っていたのが印象的でした。

04

スタッフも笑顔で楽しむことが

来場者のワクワクにつながる

フェス当日は、各エリアの担当として来場者の対応を行いつつ、野菜スタンプやスタンプラリーも担当。加えて行列の整理や質問対応など目の回るような忙しさです。それでも学生実行委員のメンバーは、終始笑顔で来場者と接し、自分の持ち場以外にも、必要な仕事を自ら探して動いていました。「今まであまり話したことなかったお店の方や会社の方だけでなく、地域のご高齢の方や小さなお子さんとも話せて、いろんな人と話すのが楽しかったし、やりがいも感じました」(K.Wさん)「大変だったけど、私もめっちゃ楽しみました!私たちが楽しんでいないと、来場された方もワクワクできないと思ったので、笑顔で明るく対応しました」(F.Aさん)「子どもたちが笑顔でありがとうって言ってくれたり、ゴミを片づけたりテーブルの位置を直したりしていると、来場者の方がありがとうと声をかけてくれるなど、感謝を伝えてもらえる瞬間がすごく多く、やりがいがあったこともふくめて『楽しかった』という気持ちが大きいです」(W.Mさん)

橋詰マネージャーもそんな学生実行委員の意識の高さに感銘を受けたといいます。「一人ひとりが、来場者の様子を見て、次に何ができるかを考えて動いてくれていたのが印象的でした。このイベントを作り上げる当事者として意識してくれていたことがよくわかって嬉しかったですし、いきいきした学生の姿を地域の方に見ていただけたことも、とても良かったと思います」

来場者数の目標は1500人。スタート前に500人が集まり、その後もどんどん来場者が増えて、最終的には1800人になりました。「1800人に到達した時はもうすごく嬉しくて、Wちゃんとハイタッチしたのを憶えています!」(F.Aさん)

05

満足度、滞在時間ともに向上

学生実行委員の成長の機会にも

フェス翌日に大学で行われた打ち上げでは、学年を越えて楽しそうに話している様子が見られました。学生実行委員に手を挙げたことで、学内での縦横のつながりをしっかり作れたことがよくわかったと橋詰マネージャーは言います。「感想を聞くと『楽しかった』だけでなく『学生実行委員になったことでこんなことができるようになった』と自分の成長につなげてくれたことがよくわかりました。大変なことでも、しっかり準備したらしっかり反応が返ってくるということを、実感を持って理解してくれたのではないかと思います」。

来場者アンケートによると、来場者の満足度は96%で、滞在時間が3時間以上という来場者は第1回と比較して1.5倍と、学生実行委員のミッションは十分に達成されたと言えるでしょう。スタッフへの満足度も93%と、とても高い結果でした。「地域の方と大学をつなぐとても良い取り組みだと思いました」「とても美しい校舎でした」「出展者間のコミュニケーションもあり、地域連携を感じた」との回答もあり、当初の目的通り、大学の様子や教育の内容について地域の方に知っていただくよい機会となったことが現れています。

Voice

このプロジェクトに参加された方々に

お話を聞いてみました。

-

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科

言語聴覚士専攻 3年生W.M.さん

高校生の時にボランティアをやってみたいと思っていたのですが、コロナ禍でできませんでした。2年生の時に、友達に誘われて学生実行委員に応募し、スタンプラリー企画の立ち上げやカードのデザインに関わって大きな達成感を得ることができたので、今年もメンバーになりました。前回と違い、1、2年生を引っ張るリーダー的立ち位置も経験できたことが、成長につながったと感じています。

-

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科

社会福祉専攻 3年生F.A.さん

1年生の時から光華リエゾンクラブに参加しています。地域連携推進センターとのつながりから「光華ワクワク×健やかフェス」学生実行委員に応募しました。3年生となった今回は、光華こども食堂プロジェクトでの経験を活かして野菜スタンプの企画を進めるなど、リーダー的な立ち位置も経験することができました。1000人を超える規模のイベントの運営側を経験できたことはとても貴重で、就職活動にもきっと活かせると感じています。

-

健康科学部 健康栄養学科

管理栄養士専攻 1年生K.W.さん

学内の募集ポスターを見て学生実行委員に応募しました。入学直後で、まだ大学に慣れていない時期の参加でしたが、学生実行委員会はなんでも言い合える雰囲気だったので、気軽にアイデアを発言することができました。この活動を通してできた友達も多く、先輩や大学の職員さんともたくさん話ができて、大学内で縦横のつながりがたくさん持てるようになったことが嬉しいです。

こどもと大人のロコモチェック&運動アドバイス

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻

北山 淳 教授

ロコモティブ・シンドロームとは、立つ、歩くなどの移動機能が低下した状態のこと。健康寿命を伸ばす意識を持っていただくために、体のバランスや筋力の簡単なチェック行い、一人ひとりへのアドバイスも行いました。事前の説明やチェック後の体操のレクチャーは学生も担当しました。一方的に伝えるのではなく、寄り添った言い方で伝えていたのがとても良かったですし、学生にとっても良い経験になったと思います。参加者からは「運動習慣を心がけたい」といった感想をいただきました。

フーセンガムコンテスト・お口の機能を計ってみよう

短期大学部 歯科衛生学科

井上 富雄 教授

近年、小児の口腔機能発達不全が問題になり、しっかりかむことの大切さが改めてクローズアップされています。フーセンガムを膨らますというのは口の中のさまざまな動きのトレーニングとしてとても良いものなので、この機会に体験していただきました。虫歯になりにくく、口腔環境を整える「フッ素配合キシリトールガム」を使いました。また、高齢者の口の機能が正常かどうかを見るのによい指標の一つが舌圧(ぜつあつ)、舌の力です。舌の力の衰えは、飲み込む力の低下に直結します。食事が十分に摂れなくなると、心身の機能が低下する「フレイル(虚弱)」という状態を招く危険性があります。咀嚼能力チェックするガムとJMS舌圧測定器を使って、口の機能を測り、口の機能アップする体操をアドバイスしました。

学生も計測を行うなど、大学で学んだ内容をしっかり参加者に伝える努力をしていました。学生は表情も受け答えもいきいきしているので、高齢者の方がとても喜んでおられたのが印象的でした。

京野菜の“おばんざい” の調理に一緒にチャレンジしてみよう

健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻

原 正美 教授

「おばんざい」とは、京都の日常的な家庭料理のこと。旬の京野菜を家庭の献立に取り入れてもらいたいと考えて、代表的な京野菜の賀茂なすと九条ねぎでなすの揚げびたし、田楽、ねぎ焼きを作り、加えて旬のトマトで野菜のゼリーを作りました。小学生のお子さんが「なすは苦手だったけど、自分で作ってみたら美味しくてお腹いっぱいになりました」との声があったり、JA京都中央さんの野菜がすごく新鮮だったので「野菜の味が活きたお料理ですね」との感想をいただきました。みんなで一緒にワイワイ作ってしっかり食べるのが楽しかったという声が多かったです。

本学の調理室が広くてきれいで、衛生的に対応していることを地域の方に見ていただけたのも良かったですし、栄養のことも考えながら調理することを日常に取り入れていただけるのはとても意義があることだと思います。