祖母の妖怪話が歴史好きのきっかけ

古い昔妖怪本に誘われて、京都の歴史と出会いました

実は、私は小さいころから妖怪が大好きで、そこから歴史に興味を持つようになりました。祖母が話してくれる地域の伝説、中でも

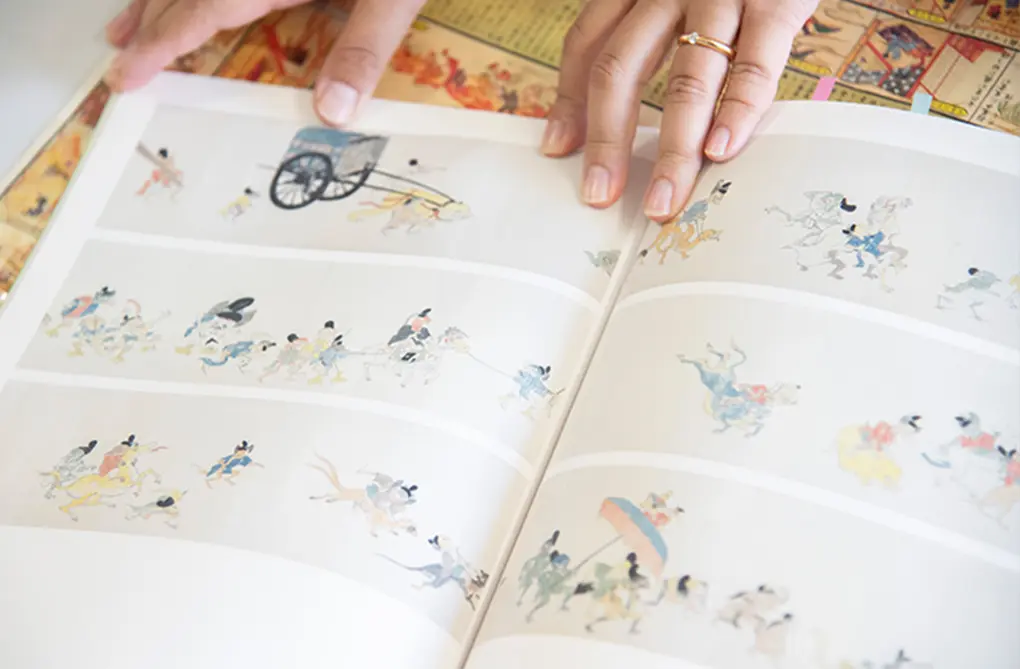

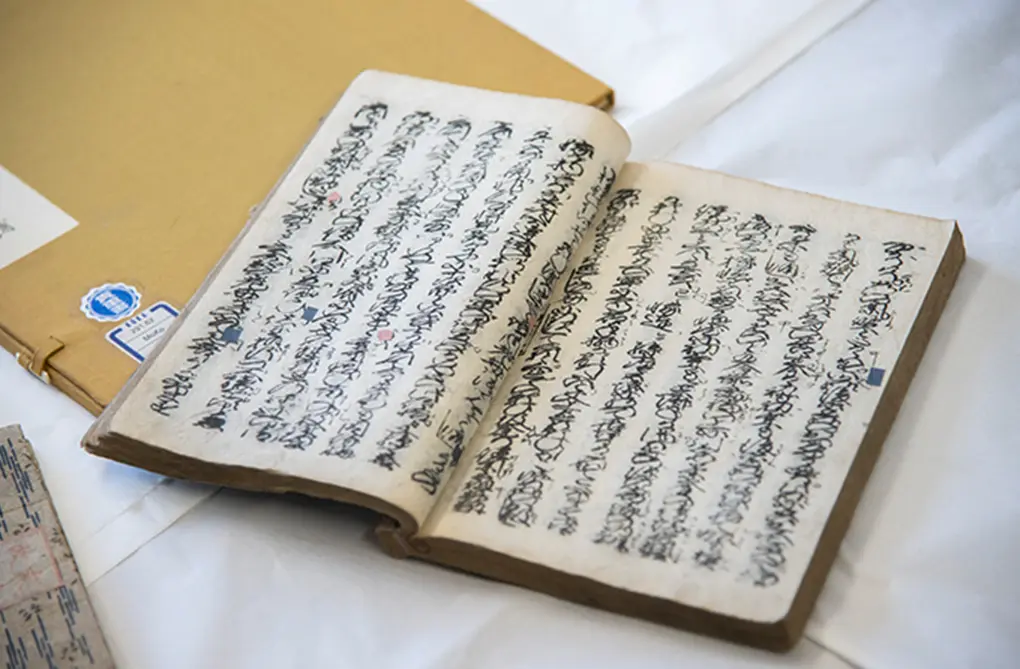

京都の大学に入学して図書館に行くと、「くずし字」で書かれた江戸時代に出版された本がたくさんありました。江戸時代の妖怪本を読みたい一心で少しくずし字を解読できるようになると、もっと読みたくなって、行きついたのが、京都に存在する古い史料(古文書)でした。

京都は

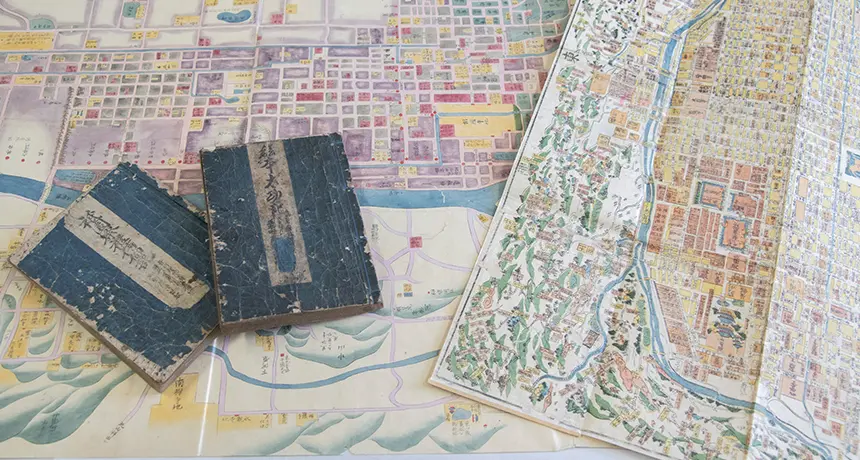

古い地図と今の街並を見比べる楽しみも

京都では、学生でもいろいろな場所で史料を読むことができます。私が学生のとき、お寺や神社に行って調査のお願いをすると、蔵に入れていただけたこともあります。手つかずのままに眠っている史料が、神社仏閣や旧家にまだまだ眠っているのが京都です。文化財指定を受けるための予備調査として、いくつかの自治体やお寺で所蔵する史料をリストアップするアルバイトをしたこともありました。貴重な史料を直接手にとって見ることができるのは本当に贅沢な環境です。

京都は、古い地図を見るだけでも楽しい街です。江戸時代の地図にある区割りや街並が今もちゃんと残っているのが面白いんです。江戸時代の観光案内本もありますよ。古い史料と今の風景とを見比べて楽しめるのが、京都で歴史を学ぶ醍醐味の一つだと思っています。

史料を細かく読めば、埋もれた事実が明らかに

明治維新で人の生活がどう変わったかに興味があります

私が主に研究している江戸時代は、豊かな文化が生まれた時代でしたが、明治維新で世の中は急に大きく変わりました。私は、教科書に載っているような政治の変化よりも、一般の人々の生活や文化の変化に興味があります。その時実際には何があったのか、維新をめぐる人々のストーリーを知りたいのです。

伏見に

神功 皇后のご利益をめぐるストーリー

御香宮の祭神は神功皇后という古事記や日本書紀にも登場する人物です。妊娠中に朝鮮へ出兵し勝利した後、無事出産もしたという伝説があることから、武運や安産のご利益がある神様とされています。ところが、江戸時代の御香宮は幕府の厚い保護のもとに運営していたため、参拝客などあてにしていません。ですから、幕府に向けて武運のご利益はアピールしていましたが、参拝客に向けて安産のご利益をことさら言う必要はありませんでした。

一方で、京都の西、桂周辺に、

近世の民間信仰を取り込み近代的な神社へ

ところが、1868(慶応4)年に鳥羽伏見の戦いが起こると、あろうことか幕府を倒そうとする新政府軍が、御香宮に陣を置きました。時代が大きく変わることを敏感に察した御香宮。もう幕府は続かないと考えたのでしょう。それまで頼ってきた幕府ではなく、新政府に向けて桂女の商売の差し止めを訴えたのです。明治維新の直前という絶妙なタイミングでの変わり身でした。

新政府は、日本の古い呪術的なものを排除し、新しい天皇中心の近代国家を作ろうとしていたので、天皇の祖先を

これらが、御香宮の史料はもちろん、神社ゆかりの家や桂女の家など多くの史料を細かく読むことによって明らかになったストーリーです。時代の波に乗ったもの、乗れずになくなっていったもの。明治維新をはさんで、このようなストーリーは世の中にたくさんあったのではないでしょうか。事実を浮かび上がらせる史料がまだまだ京都にはあるのです。

究め人のサイドストーリー

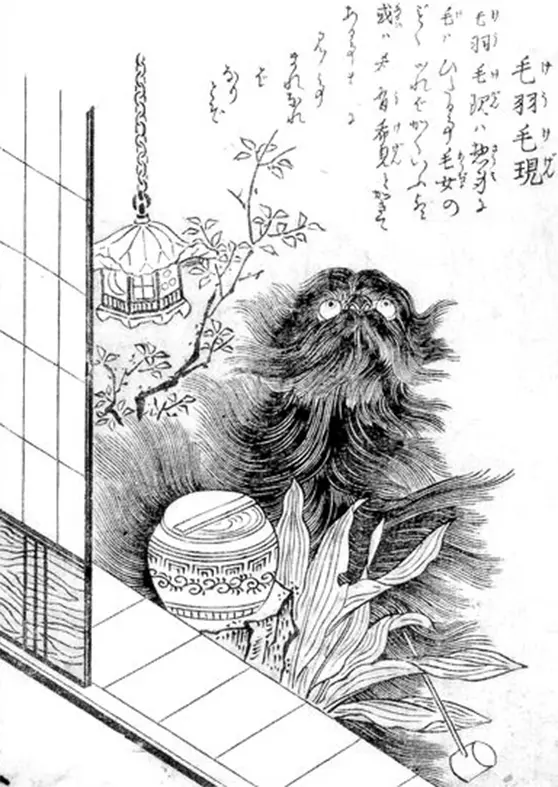

妖怪好きはずっと変わりません。中高時代に影響を受けたのは妖怪雑誌『怪』。『妖怪大戦争』という映画のエキストラに応募し、妖怪の恰好で出演したこともあります。最近オープンした広島県の三次もののけミュージアムにも早速行きました。

自分たちではどうにもできないことが起こった時、とりあえず妖怪の仕業にして「こうしたら消えるよ」という対処法を編み出して安心するという生活の知恵だと思っています。

一番好きな妖怪は全身毛むくじゃらの「

大学でも「サブカルチャー論」という科目で妖怪の話をするようになったのですが、これからも趣味として妖怪の世界を楽しみたいと思っています。

歴史を学ぶと、ものの見方が一つではないと知ることができる

今あるものから時代をさかのぼって歴史を学びます

私が担当する「京のくらし」は、京都の伝統文化に関するテーマを毎回一つずつ取り上げ、その成り立ちを学ぶ科目です。「今あるもの」から時代をさかのぼっていくのが私の授業の特徴。「京菓子」がテーマの時は、三角形のういろうに小豆がのっている「水無月」というお菓子から話を始めました。京都では今も6月30日に食べる習慣のあるお菓子です。なぜ三角形なのでしょう?という問いから、それは氷の形であり、室町時代、御所へ暑気払いの儀式の氷を運ぶときについた泥を小豆で表現しているということ、当時、氷は大変な貴重品で一般人は口にできないため、お菓子にして食べたということ、さらにはなぜその日に食べるのか、など、歴史や行事との関わりなどを詳しくひもといていくのです。平安時代の世相と深く関わる最古の京菓子を実際に食べたりもしました。大学時代、能楽部で能菅(笛)を吹いていたので、授業中に演奏したこともあります。

「祇園祭を見学する」という課題も出します。祇園祭の山鉾は一つひとつに歴史的な物語があるので、それを知ったうえで山鉾の人形や懸装品を観て、お祭をより深く味わってほしいからです。「物語を知って間近で見る鉾はすごかった」との感想も聞きました。「京都のことを学ぶのが楽しい」「京都の観光地で働きたい」という学生も出てきました。後期の「京都学」は、実際に街に出かけて京都の歴史をより深く学ぶことのできる科目にしたいと思っています。

歴史を学ぶと、ものの見方や考え方は時代によって左右されるものだということがわかります。今に生きる私たちの考え方も、唯一の正しいものではないと知ることができます。歴史を学ぶことを通して、たとえば政治や国際問題も、さまざまな方向から見て冷静に考える姿勢を身につけてほしいと願っています。

この分野が学べる学部・学科

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻

人生のあらゆるライフステージにおける「こころ」と「からだ」のリハビリテーション専門職として、その人らしく生き生きとした生活を送れるよう支援する人材を養成。

看護福祉リハビリテーション学部 看護学科

建学の精神であるおもいやりの心を大切にする仏教精神に基づく看護教育が特徴。看護師に加え、保健師の国家資格や養護教諭の免許の取得を目指すことも可能です。

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻※

支援が必要な子どもに対応できる保育士、医療ソーシャルワーカー、福祉職公務員、3つの進路に合わせ、あらゆる年代の人々の暮らしのしあわせを支えるソーシャルワーカーを育てます。

※2025年度以降 学生募集停止

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻

ことばや聞こえ、飲み込みに障がいがある人を支援するリハビリテーションの専門職「言語聴覚士」を養成。現場で活躍するプロから学び、臨床実習などを通して各専門職と連携しチーム医療に応えることのできる人材を育てます。

健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻

給食施設や病院での臨地実習により、確かな知識と実践的な技術を身につけます。食と栄養の専門職として社会で活躍できるよう、国家試験合格を目指します。

キャリア形成学部 キャリア形成学科

「経営学・データサイエンス」「生活科学・観光・デザイン」「現代社会学・地域公共」から専門科目を自由に選択して学ぶことで、幅広い知識とスキルを身につけ各種業界の総合職や公務員を目指します。

短期大学部 歯科衛生学科

こどもから高齢者まで、すべての人々の歯・口腔の健康づくりをサポートする専門職「歯科衛生士」を養成。歯科衛生士として必要な知識や技能を習得するとともに、一人ひとりの健康に寄り添える教養と態度を身につけた人材を育成します。

助産学専攻科 [1年課程]

産科医療の高度化・多様化に対応し地域母子保健を支える実践力を身につけ、女性やその家族と喜び・苦悩を分かち合える、おもいやりの心を持った人材を育成します。