「子どもロコモ」の増加に危機感

子ども時代の身体の構成や生活習慣は、長い人生を通して影響を及ぼす

「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」という言葉。サプリメントのCMなどで耳にしたこともある人も多いでしょう。加齢とともに骨や関節の働きが衰えて、立ったり歩いたりしにくくなる状態のことです。

ところが今、「子どもロコモ」が増えています。姿勢が悪い、転んだ時にうまく手をつけない、しゃがむとバランスを崩してしまう、骨折しやすい…そんな子どもたちが増えているのです。子ども時代の骨や筋肉など身体の構成、運動能力、生活習慣は、長い人生を通して影響を及ぼすものです。このまま放置していては、本物のロコモになりやすいだけでなく、生活習慣病にもなりかねません。私は、作業療法士として、生活習慣病の進行により障害を抱えた患者さんを多く見てきました。そのため、予防医学、予防リハビリテーションの観点からもこの状況に危機感を抱き、小学生の生活習慣、体組成、運動機能とロコモティブシンドロームの関係性を明らかにし、早期予防に向けた健康指導モデルを構築するための研究を行っています。

外遊びが筋肉量を増やし、コミュニケーション能力にも好影響

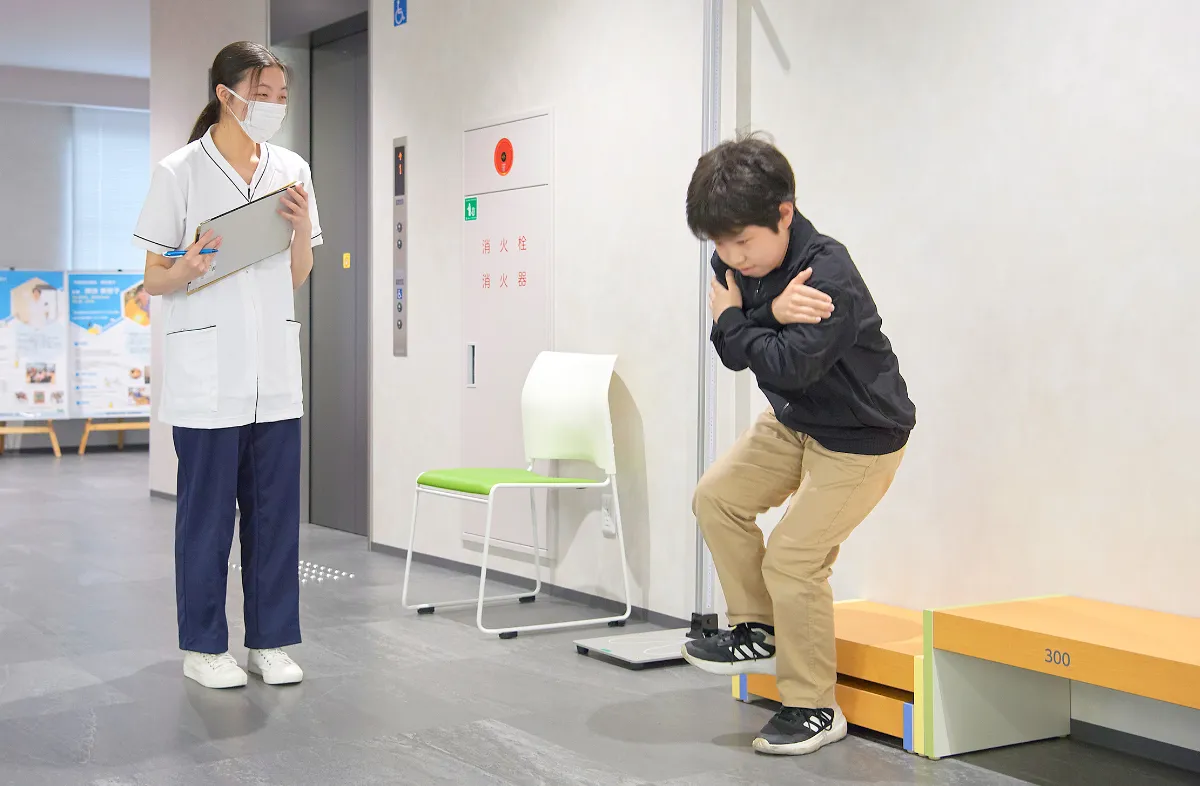

ロコモのチェック項目は、5秒以上の片足立ち、安定したしゃがみ込み、垂直に手を上げる、体前屈で地面に指をつける、以上の4つです。私たちの調査では、これらのうち1つでもできない項目があった児童は約40%にのぼりました。この調査に、筋肉量や骨密度などの体組成と、生活習慣のアンケート調査を組み合わせて検討した結果、外遊びの有無が筋肉量に大きく影響するということがわかりました。スマホやタブレットがなかった頃のように、外で友達と思い切り遊ぶということが大切だということが、調査結果からも明らかになったのです。

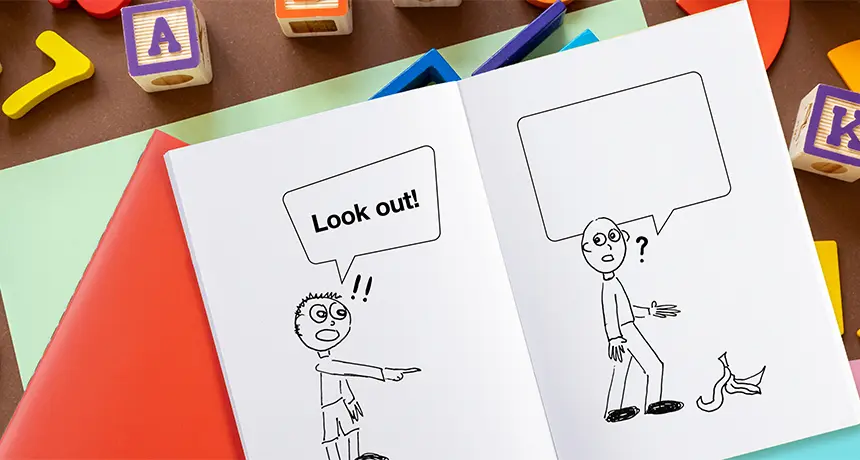

外遊びをしないと、転ぶ経験が少なくなるため、転んだ時にうまく手を出せず、骨折などの大きなケガをしてしまいます。また、筋力不足によって姿勢が悪くなり、鉛筆がうまく持てなかったり、長時間座って授業を受けることが困難になったりします。さらには、雑多な風景から必要な情報を見つけたり、自分のいる環境を正確に把握したりする力も鍛えられません。一方、外で遊べば筋肉が増え、筋肉が増えると姿勢も良くなり、勉強にも集中できるようになります。昔のコミュニティでは、異なる年齢の子どもたちが当たり前のように外で一緒に遊ぶことによって、年上の子は手加減を覚え、年下の子は未来の自分の姿を認識できるようになっていました。外遊びを通して人との関わり方を学び、コミュニケーションの力もつけることができたのだと思います。

しかし今は、スマホやテレビゲームの普及以外にも、安全が確保できないこと、夏の異常な暑さなど、外遊びがしにくい環境にあることも調査によって明らかになりました。大人が環境を整え、意識して外で遊ばせることが必要な時代になってきていると思います。遊びのサークルを作って大人が見守るとか、小学校の放課後にできるだけ外遊びを促すなどの方法を模索していくことが必要でしょう。

難しいのは、大人が強制したり、手を出しすぎたりするのも、子どもの発達を阻害してしまうということです。「これ以上ふざけたら危険だ」などの感覚を、経験を通して、あるいは年上の子に教えられて身につけられるような環境を構築できるよう、研究を深めていきたいと思います。

作業療法士といえば、障害のある人へのリハビリテーションをイメージする人が多いと思います。もちろんそれは大切な仕事なのですが、私は作業療法士の立場から、障害のない人の病気やけがを防ぐ仕事もしていきたいと考えています。例えば幼稚園や小学校の環境づくりなど教育の分野や、子どもを安全に外遊びさせられる地域づくりの分野にも関わることができるのは、作業療法士の魅力の1つだと思います。

究め人のサイドストーリー

祖父がギターをたくさん持っていたので、私も高校の頃からギターを始め、友達とバンドを組んで学園祭に出演したり、音楽イベントのお手伝いのようなこともしていました。このギターは中古で購入した1950年代製。ずっとギブソンのレスポール派です。ガンズ・アンド・ローゼズのスラッシュになりたかったんですね。

今も、決して上手くはないけれどギターを弾くのが好きで、特にみんなとバンドを組んで音を合わせる時間が一番楽しいです。高校生の時以来、大学、職場など、いろんな場所で周囲の人に声をかけてバンドを組んできました。この大学でもやりたいなと思っていたところ、すでに職員のバンドがあって、あかね祭(大学祭)にも出演しているんですね。来年は私もぜひ加入したいと思っています。

2024年のあかね祭ステージでの職員バンド。来年は北山先生も加入?

少人数の手厚い教育で、コミュニケーション力も養う

作業療法士は、仕事とプライベートを両立でき、女性も長く働ける仕事

私が担当する作業療法専攻1年生の科目「人間発達学」は、胎児期から高齢期にいたる人間の発達について学ぶものです。人間は死ぬまで発達を続けます。脳、筋肉、骨などさまざまな部位、また、老人の病気、精神の病気など、幅広い領域の病気についても学ぶ、なかなか大変な科目です。しかし、患者さんの発達を支援し、よりよく生活できるようにサポートする作業療法士にとって必須の知識であり、国家試験でも必ず出題される内容なので、学生は熱心に取り組んでいます。

理学療法士が身体機能にフォーカスするのに対し、作業療法士は日々の生活をしやすくすることにフォーカスしてリハビリテーションを行うのが仕事です。患者さん一人ひとりの生活に合わせたオーダーメイドのリハビリテーションプログラムを作成し、それを実施しながら患者さんのフィードバックによって必要な修正を加えていくのです。自分が作成したプログラムによって、患者さんが一人で食事ができるようになったり、服が着られるようになったり、生活の中で「できること」が増えていくのは、作業療法士としての大きな喜びです。

多様な患者さんと向き合うにはコミュニケーション力も欠かせません。そのため、本学では1年生から病院やクリニックでの実習をスタートし、作業療法士としての自覚やコミュニケーション力を育てています。実習中は、教員が頻繁に出向いて手厚いサポートを行い、些細な悩みもオンラインで相談できるシステムがありますので、最初は不安でも、徐々に成長を実感できるようになるでしょう。

作業療法士は、大変な不足状態にあるため、就職に困ることはないと思います。卒業生の就職先は、病院、クリニック、介護老人保健施設、特別支援学校など。夜勤がなく、ワークライフバランスを重視して長く働ける環境が整っています。女性の出産後の正規雇用復職も容易です。公務員として公立病院や学校で勤務している人も20%弱います。

本学は、少人数の手厚い教育に加えて国家試験への対応も充実しています。また、目指せる医療・福祉系専門職の幅広さは京都滋賀エリアでトップレベルであり、近年重要視されている「チーム医療」に関する科目にも力を入れていて、学びの環境としては最高だと思います。

この分野が学べる学部・学科

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 作業療法専攻

人生のあらゆるライフステージにおける「こころ」と「からだ」のリハビリテーション専門職として、その人らしく生き生きとした生活を送れるよう支援する人材を養成。

看護福祉リハビリテーション学部 看護学科

建学の精神であるおもいやりの心を大切にする仏教精神に基づく看護教育が特徴。看護師に加え、保健師の国家資格や養護教諭の免許の取得を目指すことも可能です。

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻※

支援が必要な子どもに対応できる保育士、医療ソーシャルワーカー、福祉職公務員、3つの進路に合わせ、あらゆる年代の人々の暮らしのしあわせを支えるソーシャルワーカーを育てます。

※2025年度以降 学生募集停止

看護福祉リハビリテーション学部

福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻

ことばや聞こえ、飲み込みに障がいがある人を支援するリハビリテーションの専門職「言語聴覚士」を養成。現場で活躍するプロから学び、臨床実習などを通して各専門職と連携しチーム医療に応えることのできる人材を育てます。

健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻

給食施設や病院での臨地実習により、確かな知識と実践的な技術を身につけます。食と栄養の専門職として社会で活躍できるよう、国家試験合格を目指します。

キャリア形成学部 キャリア形成学科

「経営学・データサイエンス」「生活科学・観光・デザイン」「現代社会学・地域公共」から専門科目を自由に選択して学ぶことで、幅広い知識とスキルを身につけ各種業界の総合職や公務員を目指します。

短期大学部 歯科衛生学科

こどもから高齢者まで、すべての人々の歯・口腔の健康づくりをサポートする専門職「歯科衛生士」を養成。歯科衛生士として必要な知識や技能を習得するとともに、一人ひとりの健康に寄り添える教養と態度を身につけた人材を育成します。

助産学専攻科 [1年課程]

産科医療の高度化・多様化に対応し地域母子保健を支える実践力を身につけ、女性やその家族と喜び・苦悩を分かち合える、おもいやりの心を持った人材を育成します。