2025年3月11日

今回はフィールドワークとして、上京区の西陣界隈へ出向き、その地に生まれた伝統文化や史跡を訪ねました。

まずは堀川今出川の「西陣織会館」へ。この辺りは平安時代に朝廷の役所「織部司おりべのつかさ」のもとに絹織物技術者を集めて組織したのが起こりとなって日本の高級織物の中心地となったとか。室町時代、応仁の乱で焼け野原となった後も、避難していた職手が西軍の陣のあったこの地(通称:西陣)に戻って座を復活して再興したとのこと。幾多の苦難を乗り越え、次代へつなごうとする古人のパワーと使命感…、日本の伝統産業を守ってきた街の人たちの熱い思いを感じました。

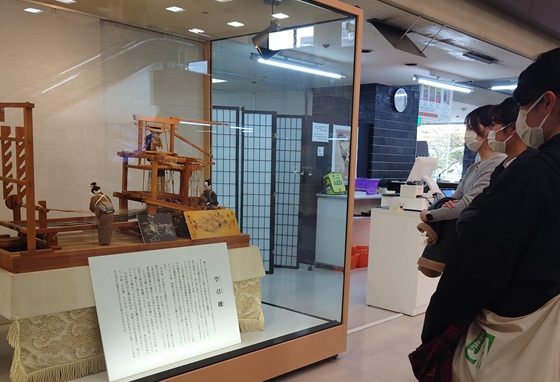

会館には繭から生糸、さらに絹糸、織物になるまでの工程や、織屋の店や機織り機の模型が展示されていてわりやすく、また実演のコーナーでは伝統工芸士の方に、大変な時間と技術を要して織り出される「爪掻本綴れつめかきほんつづれ」の織り方を見せていただき、伝統文化継承への思いとご苦労を伺いました。この織り方は手の爪をやすりで削ってギザギザにし、縦糸を爪で掻き寄せて織る最高級織物であり、その作品の見事さに圧倒されました。伝統の手仕事が生む精緻で美しい織物を見学して、貴重な絹糸を丁寧で高い技術によって作り上げるきものや帯が、何代も大切に受け継ぎ着用される所以がよく理解できました。

さらに展示会場では、多くの貴重な時代物の織物や装束を見学することができ、和文化の美を堪能するとともに、ホンモノを観ることの大切さを実感しました。

次に、今出川通りを北に渡った京菓子の老舗「鶴屋吉信」さんで和菓子づくりを見学、職人の方から和菓子の「意匠」「季節感」「吉祥」などについての説明と、目の前で和菓子作りの工程を見せていただき、掌の中で、春を告げる「寿梅」「下萌え」のお菓子ができ上がっていくその技術の素晴らしさ、美しさに感動しました。また、職人の方たちの和菓子への深い愛情を知り、メンバーもこれからは小さなお菓子一つひとつに込められた職人さんの思いを感じて食したいと感じたようです。訪問が節分の時期でしたので、お抹茶茶碗も百福(おたふく)の文字と可愛いお福さんの絵が描かれており、佳い年となり幸多かれと願っておもてなしをされるお店の思いと季節を感じるお菓子をいただき、ビルの階上に造られた坪庭の美しさとお茶室での静かなひと時に、また一つ和の文化の素晴らしさを学ぶことができました。

続いてすぐ北側の通りに位置する応仁の乱 西軍の総大将 山名宗全の旧宅跡を訪ねた後、堀川通を南へ下り晴明神社を訪ねました。平安期の天文学者、陰陽師の祖といわれる安倍晴明を祭る神社ですが、応仁の乱以降は敷地も縮小、荒廃したものを近年に復興したとのことで、特に最近はパワースポットや占いを好む女性ファン、外国の方が多いようで賑わっていましました。一の鳥居には神社名ではなく陰陽道の晴明桔梗(五芒星)が掲げられ、京都の歴史を感じる見慣れた神社とは少し違う雰囲気でした。

さらに応仁の乱の主戦場となった堀川通を東に渡り小川通界隈の史跡と、南北に建ち並ぶ茶道大成者 千利休から続く表千家(不審庵)・裏千家(今日庵)の和の建造物の外観を表通りから見学、日曜日で近隣に続く茶道具店はお休みが多かったのですが、茶道の文化の継承が感じられる美しい街並みでした。

京都は、どこを歩いても歴史と伝統文化に触れることができ、またその伝承者に会える町です。これからも学内での学びと併せて、さまざまなフィールトワークを通して日本人の美意識を知り、感性を磨いて行ってほしいと思っております。