2019年6月6日

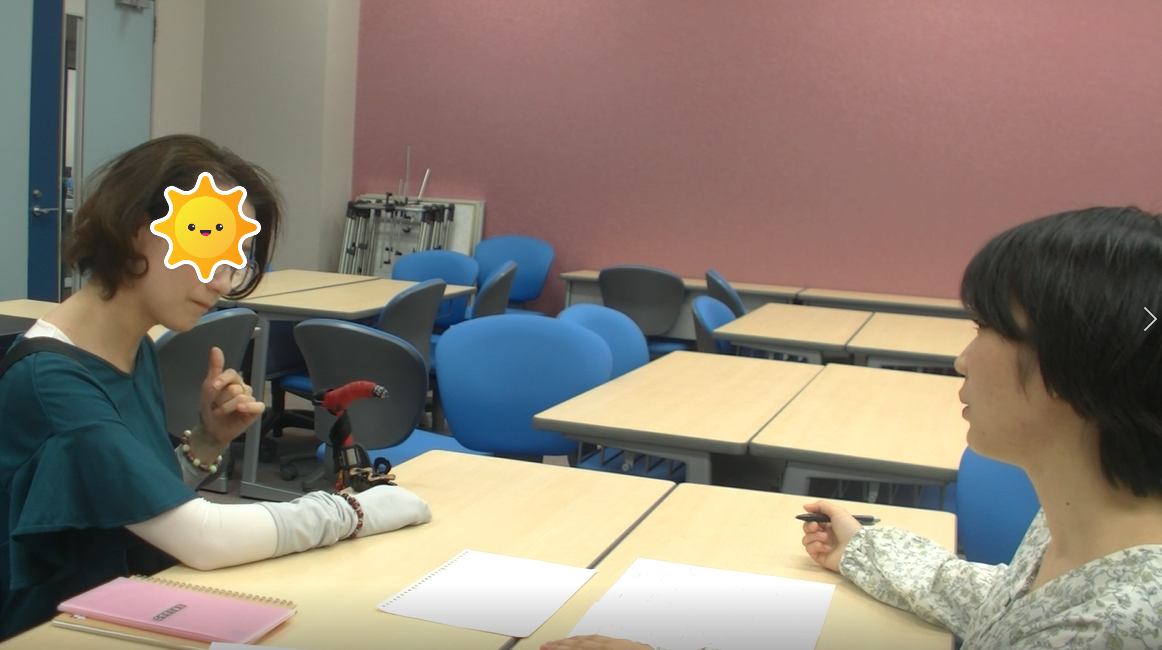

今年度、第1回目の「なんでも読書会」を行いました。「何でも読書会」とは、一人ずつお勧めの本を紹介して、その魅力について語り合う読書会です。今回も、下記のような色々なお勧め本について語り合いました。

・ジュード・スチュアート『色と意味の本—明日誰かに話したくなる色のはなし―』

・東野 圭吾『ナミヤ雑貨店の奇跡』

・岩谷 美苗『散歩が楽しくなる樹の手帳』

・上橋 菜穂子『獣の奏者』

・ONE『ワンパンマン』

・神谷 美恵子『生きがいについて』

・沖田 ×華『透明なゆりかご』

・D『ファンタスティック・サイレント』

・藤まる『時給三〇〇円の死神』

・茂木 大輔『オーケストラ楽器別人間学』

まさに読んだことがない本は読みたくなる。読んだことある本ももう一度読み返したくなる楽しい会でした!

お勧め本の紹介の後は、7月の読書会で読む課題図書をみんなで決めました。前期の課題図書は山極寿一『ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」』です。

次回の活動は、6月22日(土)「自然の中で本を読もう in 植物園」です。お天気になりますように!