2022年12月19日

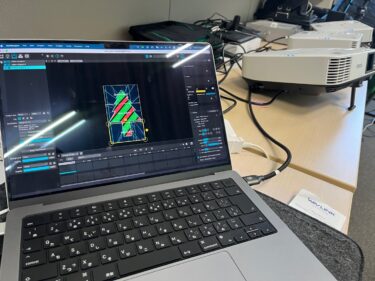

本番の一週間前。同じ場所で、同じフォーマットで実施するので、昨年よりは大変さが少し減りますが、いろんなことを想定する必要があるので、早めのリハーサルは必須。

新たに導入する同期システムは、一台のパソコンから同時に3面の画面を出せるので、現場での調整時間をだいぶ節約できます。その同期システムのテストもうまくできて、ホッとしました。

2022年12月19日

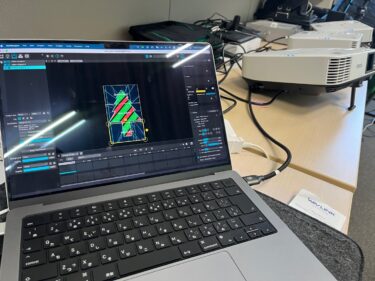

本番の一週間前。同じ場所で、同じフォーマットで実施するので、昨年よりは大変さが少し減りますが、いろんなことを想定する必要があるので、早めのリハーサルは必須。

新たに導入する同期システムは、一台のパソコンから同時に3面の画面を出せるので、現場での調整時間をだいぶ節約できます。その同期システムのテストもうまくできて、ホッとしました。

2022年12月19日

<行った事>

①自己紹介

(名前、好きな食べ物、得意のこと)

②絵本読み

(1:『どんなかお?こんなかお!』ニコラスミー

2:『こねてのばして』ヨシタケシンスケ)

③合唱

(1:赤鼻のトナカイ 2:あわてんぼうのサンタクロース)

④連想ゲーム

(お題:動物)

<報告>

今回私は2回目の加音訪問でした。前回に続き、皆さんとても楽しそうにしてくださってとても嬉しかったです。絵本の『どんなかお?こんなかお!』では嬉しい顔や困った顔、怒った顔などの様々な気持ちの表情が各ページに書かれており、その顔の真似をしたりどのような状況の時にそのような気持ちになるのかを訪ねました。顔だけの表現だけではなく身振りを使い表現されていました(悲しい表情の時に手を目に持っていき泣いているようにするなど)。2冊目の『こねてのばして』では全身を使って絵本に書かれているポーズをしました。『どんなかお?こんなかお!』よりも皆さん積極的に動かれていました。合唱では予定では赤鼻のトナカイのみ歌う予定で歌詞カードを作っていったのが赤鼻のトナカイのみだったのですが予想以上に皆さんが歌ってくださり、あわてんぼうのサンタクロースも歌うことになりました。手拍子をしてくださる方や身振りをしながら歌ってくださる方もおられました。最後の連想ゲームでは動物から連想される単語を5分の間に考えました。動物からネズミやイヌ、ネコ、イルカ。ネズミからミッキーマウス、ミッキーマウスからディズニーなど5分の間に約20個ほど出ました。

今回の訪問は先輩方がおられず1年のみで訪問をしたのですが、臨機応変に行動することと言葉かけの難しさを実感しました。『どんなかお?こんなかお!』の時に積極的に真似をしてくださる方もいましたが、真似をすることに消極的な方もいました。前回訪問の時に積極的な方と消極的な方で回答する回数に偏りが出ていると感じ、今回は一斉に真似をするなどといった偏りが出ないように改善しました。どのような時にこの表情になるかと伺った時に皆さんの口数が減っていて、どのような言葉を掛けたらヒントになるのだろうかと考えました。よいヒントになるような言葉かけができずに時間が過ぎてしまい、言葉をかけることの難しさを感じました。

前回の反省を改善するとまた新たな課題が出てきてしまい、もどかしく感じました。しかし、皆さんが楽しんで絵本を聞いてくださったり、歌ってくださったので嬉しかったです。また次回も楽しみにしていますという言葉をいただいたときはとてもうれしく、もっと良い時間にしたいなとも思いました。

言語聴覚専攻1年 W.K.

2022年12月15日

11/12(土)大学祭「あかね祭」で北路桐材店さんとともに展示会を行いました。

チラシを作り、宣伝も頑張りました!

写真にあるようにランチョンマットやティッシュボックスなど、全て桐材でできています。

大きな一枚テーブルも展示しましたが、桐製品を手に取り、皆さんが一番驚くのが「軽い、綺麗」の声でした。これが桐材の一番の魅力です。ねじ・釘は使用していません。

大きな桐の輪切りも出し、テーブル代わりに皆さんに使ってもらいました。実は、とても貴重なものでした。これを子供から年配までが気軽に、触りながら使っているのがほのぼのしていて、見ている側も楽しかったです。

2022年12月7日

11月は、前半にKOKA☆オレンジサロンを開催し、後半には毎年恒例の上級生から下級生に向けた勉強会を開催しました。

今回のオレンジサロンでは、いつものように運動と脳トレを行った後、本学の健康栄養学科の橋口美智留先生から「しっかり食べてフレイルを予防しよう!」のテーマで講義をしていただきました。その後、学生たちのコーナーで、自分たちで考えた「ある・なしクイズ」、声を出しながら左右の手で異なる動きをする手遊び、呼吸と発声のトレーニングの「のど仏スクワット」、お口の筋肉を鍛えるパタカ体操、などを行いました。

その他に、来場者の発声持続時間や嚥下機能の簡易テストを行いながら、交流させていただく時間もありました。

学生の振り返りには、「進行が前より上手にできた」「前回より積極的に話しかけることができた」「前回より参加者の方と楽しく話すことができた」との前回からの改善点や、「前で話す時に緊張して上手に話せなかったので、前に出ても落ち着いて話したい」「お一人と話す時間が長かったので、次は多くの人と話せるようにしたい」など、次回に向けた視点、「次回も絶対参加すると言っていただいて嬉しかった」との来場者からのお言葉についての感想がありました。

異なる世代の方々との交流に楽しんで取り組めているようで、今後も楽しみながら活動を続けてもらえたらと思います。

上級生から下級生への勉強会は、学習ステーションのラーニングルームで行いました。摂食嚥下のメカニズムの説明や、飲み込みやすい食品の紹介として、とろみ剤を入れた飲み物を作る演習がありました。

最近発売されて話題の、炭酸飲料用のとろみ剤でサイダーにとろみをつけたものは美味しかったのですが、普通のお茶にとろみ剤を入れたものは、飲みやすい味ではなく、下級生からは飲むのが辛いと言った声が聞かれました。摂食嚥下障害の方々の支援を行う際に、この体験が役立つといいですね。

2022年11月30日

待ちに待ったテイスティング。授業の時間割がバラバラなメンバーなので、日程を決めるのに時間がかかりましたが、ようやくこの日に、大事なお酒の味を決めることになりました。

事前に調査した女子大生に好まれそうな味を酒造に伝え、それをもとに酒造の杜氏が6種類のブレンドを用意していただきました。アルコール度数が10〜15まであり、20歳になったばかりのIさんとNさんが真剣に味わいました。

蔵元の木村さんに詳しく話をし、12度と14度の2種類を決めました。12度を「光」、14度を「華」にしようとも予定していました。味についての感覚を伝え、さらに微調整をお願いしました。

いよいよゴールが見えてきて、ワクワクしてきた学生メンバーでした。